RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Wir Seezigeuner," Band 4, Verlag Dieter von Reeken, 2023

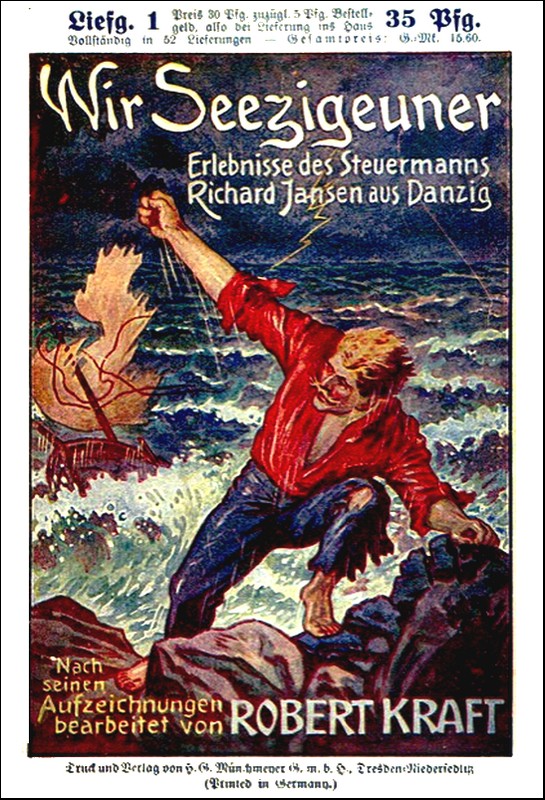

"Wir Seezigeuner," Lieferung 1.

"Wir Seezigeuner," Cover der Ausgabe von 1920

Wir durchkreuzten den Indischen Ozean, steuerten durch die Sundastraße, von Java und Sumatra gebildet, ohne ein Abenteuer zu bestehen, ohne von einem englischen oder einem sonstigen Kriegsschiffe angehalten zu werden, wohl aber wiederholt mit einem solchen Grüße wechselnd und auf Verlangen irgendeinen fingierten Namen nennend. Ehe man dort in der internationalen Schiffsliste nachgeschlagen und eventuell Verdacht geschöpft hatte, waren wir schon längst außerhalb Schussweite.

An einem Nachmittage lag vor uns im Sonnenscheine Pontianak, eine Stadt von damals 18 000 Einwohnern, also ein ganz beträchtlicher Hafen, nicht nur so ein Nest, ist es doch auch die Residenz des Gouverneurs von WestBorneo.

Auch befestigt ist diese Hafenstadt, wir konnten die mit Kanonen gespickten Batterien schon von Weitem erkennen, was freilich kein besonders günstiges Zeichen ist. Heutzutage darf ein Fort gar nicht mehr als solches zu erkennen sein, in Kiel und Wilhelmshaven sieht man nichts von den massenhaften Riesengeschützen, man kann dicht neben ihnen stehen.

Lotsen boten uns ihre Dienste an, und wie immer, wenn er gebraucht wurde, stand plötzlich mein Kommodore neben mir.

»Ist nicht nötig, ich kenne die Einfahrt, kenne den ganzen Stromlauf.«

Tischkoff übernahm das Kommando, wir steuerten mit vollem Dampf in die Bucht, in den Hafen ein, wir umfuhren verankerte Schiffe, kamen in ein anderes, sehr breites Wasserbecken, welches von kleineren und größeren Fahrzeugen belebt war, wo aber wirkliche Seeschiffe fehlten — die Mündung des Pontianak, schon der Strom selbst.

Die Stadt im Allgemeinen kümmerte mich nicht, ich beobachtete nur unsere Umgebung, was für ein Aufsehen da auf den Schiffen wie an Land entstand, weil ein so großes Schiff schlank durch den Hafen fuhr.

Denn ein Schiff kann doch nicht so mir nichts dir nichts in einen Hafen steuern, etwa anlegen, wo es will, da sind Formalitäten zu beobachten, der Hafenmeister ist hier der Allgewaltige. Ein kleiner Dampfer mit der holländischen Regierungsflagge hielt seitwärts auf uns zu, kam dicht heran.

»Was für ein gottverfluchtes Luderschiff ist denn das?!«, schrie uns ein uniformierter Kerl zu.

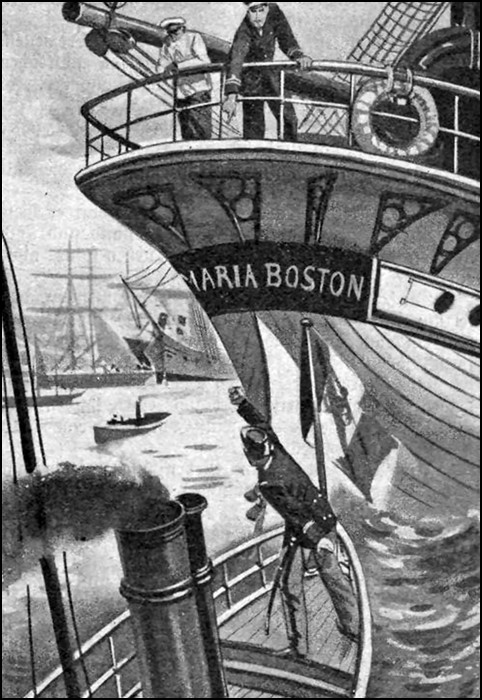

Ich stand gerade am Heck, beugte mich über die Bordwand und deutete auf den Schiffsnamen, der unten angemalt war: ›Anna Maria, Boston‹.

Das war nur auf schwarze Leinwand gemalt, die aber so geschickt ausgehängt war, dass man die Nase dicht daran halten musste, ehe man die Maske bemerken konnte.

»Wohin wollt ihr denn?«

»Weit, weit«, winkte ich mit der Hand in unbestimmte Ferne.

»Bei Gottes Tod, dreht bei!!«

»Is nich, is nich«, winkte ich wiederum ab.

»Beigedreht, oder ich schieße!!«, brüllte der unten.

Da wir nur mit halber Kraft dampften, konnte sich das kleine Boot neben oder vielmehr hinter uns halten.

»Schießen Sie man los!«, war meine freundliche Aufmunterung. Da fiel wirklich ein Kanonenschuss — freilich nicht von dem da unten abgegeben. Ich wusste, woher er kam, lenkte meine Augen nach der Seewarte.

Dort wurden Flaggen gehisst, unsertwegen, und es mochten uns schon mehrere Signale zugegangen sein, die wir nur nicht beachtet hatten.

»›Anna Maria‹! Zum letzten Male: Beigedreht, oder ihr werdet beschossen!«

Tischkoff blickte gar nicht hin, und ich war ebenfalls sorglos. Eine Kanonenkugel, die uns nicht direkt traf, konnte anderen Schaden genug anrichten, das Wasser war ja überall belebt, der Strand auf beiden Seiten mit Hütten und Faktoreien besetzt, so weit das Auge die Flussufer überblicken konnte.

Da doch noch ein Kanonenschuss, aber wiederum ein blinder.

»Seeräuber, Seestrolche!!«, brüllte unten der Mann auf dem uns hartnäckig folgenden Dampfboot.

»Nun macht, dass ihr wegkommt, sonst fangen wir auch an zu böllern!«

»Und das nicht nur blind«, setzte Tischkoff hinzu, ebenfalls am Heck erscheinend. »Die Leinwand weg!«

Er hatte einige Matrosen mitgebracht, welche schnell das Segeltuch mit dem falschen Namen entfernten.

Ich hatte hinten noch immer den einst ehrlichen Namen meines Schiffes stehen — ›Sturmbraut‹ — nur den Heimathafen hatte ich wegmachen lassen, früher London, dann New York — wir hatten ja keine Heimat mehr — aber auf die ›Sturmbraut‹ hatte ich gehalten, mit einem gewissen Gefühle des Stolzes — immer wieder blendend weiß angepinselt, und die Matrosen hatten sich um diese Ehre gestritten. Nur für andere waren wir ehrlos.

Und nun die Wirkung dieses weißleuchtenden Namens! Ich glaube, das kleine Dampfboot hatte Augen und erschrak selber. Ohne dass ich ein Kommando gehört hätte, stoppte es plötzlich, blieb schnell zurück.

»So, nun wissen sie, mit wem sie es zu tun haben!«, sagte Tischkoff, als er sich wieder auf die Kommandobrücke begab.

Ich konnte diese seine Handlungsweise nicht recht begreifen, aber... riesig freuen tat sie mich doch. Wäre nicht Tischkoff an Bord gewesen, zu dem ich doch in einer gewissen Abhängigkeit stand — wenn auch nur wie etwa der Sohn zum Vater — ich hätte ebenso gehandelt, vorausgesetzt, dass ich auf diesen Einfall gekommen wäre.

Denn ob nun ›Anna Maria‹ oder ›Sturmbraut‹, das war doch schließlich ganz egal. Wir hatten etwas getan, was, so einfach es im Grunde genommen auch ist, in der Weltgeschichte zu Friedenszeiten vielleicht noch gar nicht vorgekommen ist. Segeln durch einen großen, befestigten Hafen direkt in die Mündung des Flusses hinein, dem dieser Hafen seine Existenz verdankt, immer weiter ins Land hinein.

Was die jetzt wohl denken mussten! Ganz abgesehen davon, dass es die berüchtigte ›Sturmbraut‹ war.

Ich glaubte damals, dieses tolle Stückchen müsste im ganzen Seefahrtswesen eine Revolution hervorrufen. Die Bedingungen zur Hafeneinfahrt sind denn auch deshalb durch internationale Gesetze damals geändert, verschärft worden.

Nun, man konnte uns nichts anhaben. Links und rechts Häuser und Hütten, der Strom selbst hier sehr belebt, das war unser Schutz, und bald genug waren wir außer Schussweite.

Dass man uns jetzt aber nicht wieder herauslassen würde, das war selbstverständlich. Deshalb wurden wir auch gar nicht verfolgt, kein Dampfboot blieb uns auf der Spur, wenigstens war nichts davon zu erblicken. Die hielten uns eben in diesem Flusse für gefangen; dass derselbe noch einen anderen Ausgang nach dem Meere hatte, das wussten die ja nicht. Doch, da sprengten am Ufer einige Reiter, hüben wie drüben, die uns bald überholt hatten.

»Hat nichts zu sagen«, meinte Tischkoff. »Die Flussufer sind nirgends mehr armiert.«

Die Meldereiter kamen auch nicht sehr weit. Wie abgeschnitten hörten auf beiden Ufern plötzlich alle Ansiedlungen auf; ein Sumpf gebot Halt.

Wie wir beobachten konnten, wollten die abgesessenen Reiter wohl ein Boot benutzen, um uns noch zuvorzukommen, wollten die Meldung von dem Vorfall noch nach Ansiedlungen jenseits des Sumpfes tragen — ganz zwecklos, sie handelten eben nach Befehlen, die ihnen von sinnlos gewordenen Beamten gegeben worden waren.

Wir hoben alle ihre Bemühungen auf, indem wir schon vorüberrauschten, noch ehe sie ein Fahrzeug bekommen hatten.

Eine halbe Meile hinter der Stadt begann schon der Urwald. In gewaltiger Breite trug der Pontianak seine schwarzen Fluten zwischen mächtigen Bäumen hin, welche selbst noch im Wasser standen, sodass hier von einem Ufer eigentlich gar keine Rede war. Deshalb gab es hier auch noch kein Wild, auch Affen konnte man noch nicht verlangen, dagegen zeigten sich schon sehr viele Papageien, und wir wurden von einem Geschwätz in holländischer Sprache überrascht — durchgebrannte; oder nur ein besonders begabter Papagei mochte dem heimatlichen Bauer entflohen sein, er hatte seine Wörtlein die wilden Kameraden gelehrt.

Karlemann bekam gleich wieder eine Idee.

»Babegein, hm. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ich werde ein paar von den Ludersch fangen, die müssen aber bei mir noch was ganz anderes lernen, die müssen große Reden halten können — ich glaube, das bringt einen guten Feng Geld ein.«

Vorläufig aber war keine Zeit, um ›Babegein‹ zu fangen.

Nicht lange, so wich der Urwald wieder einer malaiischen Ansiedlung mit holländischer Faktorei. Das bedingte der feste Boden. Denn wo solcher an den Flussufern zu finden war, war dieser hier in der dichten Nähe der Hauptstadt natürlich benutzt worden, die Bäume hatten fallen müssen.

So wechselte immer wieder Urwald mit Ansiedlungen, nur dass diese immer spärlicher kamen, oder mehrere lagen nach einer größeren Strecke dicht zusammen.

Die Nacht brach an. Am Bug ward eine große Blendlaterne mit Reflexspiegel befestigt, das war alles, was Tischkoff brauchte, um sich zurechtzufinden.

Es war eine herrliche Tropennacht. Das Wasser rauschte leise an den Bäumen, überall leuchteten Glühkäfer, manche so groß wie ein Taubenei, und nun überhaupt — dieses große Schiff, mit allem Komfort versehen, mitten im jungfräulichen Urwald — so etwas hatte ich mir auch in meinen romantischsten Jugendphantasien nicht träumen lassen Am angenehmsten wurde die Nacht dadurch, dass die schrecklichen Moskitos fehlten.

Dann konnten wir auch den Himmel nicht mehr sehen, nicht deshalb, weil die Bäume wegen Verschmälerung des Flussbettes näher zusammengerückt waren, sondern schon begannen Schlingpflanzen eine dichte Decke zu spinnen.

Doch uns konnte sie nicht hindern, wir hatten bereits vor Anbruch der Dunkelheit die Masten, die keine Takelage mehr hatten, verkürzt und dann völlig umgelegt.

Wir gingen Wache wie auf See. Als ich nach einem kurzen Schlafe wieder an Deck kam, begann schon der Morgen zu grauen. Eigentlich mochte es schon tageshell sein, aber hier im Urwald unter den Schlingpflanzen herrschte eine ewige Dämmerung.

Im Laufe dieses Tages passierten wir noch zwei Ansiedlungen, und diese Ortschaften machten, dass uns ab und zu ein Fahrzeug oder eine ganze Flottille entgegenkam. Die Eingeborenen staunten nicht schlecht unser großes Schiff an, das taten aber nicht weniger auch die spärlichen Europäer, die manchmal in den primitiven Booten saßen.

Wir machten in der Stunde sechs Seemeilen, und wenn man auf einer großen Karte die zahlreichen Krümmungen dieses Stromes genau ausmaß, so mussten wir etwa zwei und einen halben Tag gebrauchen, die Nacht also mitgerechnet, um die ganze Strecke von Pontianak bis nach jener Stelle zurückzulegen, was auch Tischkoff ebenso wie dann die Tatsache bestätigten.

Von Tischkoff sei hierbei bemerkt, dass er diese ganze Zeit unentwegt am Steuerrad stand und auch noch zwei weitere Tage und Nächte stehen sollte, ohne ein Auge zugetan zu haben.

Die schlauesten von den Matrosen meinten, das sei nur so zu erklären, weil er sich vorher wieder einmal ein paar Tage ausgeschlafen habe, und ich widersprach ihnen nicht.

Am Morgen des vierten Tages — d. h. unserer Fahrt, wir waren erst zwei und einen halben Tag unterwegs — zeigte der Fluss vor uns eine ganz andere Beschaffenheit.

An Mündungen von Nebenflüssen waren wir schon wiederholt vorbeigekommen. Irrefahren konnte man da nicht, denn einmal stießen diese Seitenarme fast rechtwinklig ein, dann war ihr Wasserlauf immer bedeutend schmäler als der Hauptstrom.

Hier aber zeigte sich eine ganze Masse von abzweigenden Kanälen, oder man hätte auch sagen können, dass sich der Strom plötzlich ungeheuer verbreiterte und überall mit Inselchen durchsetzt war, und zwar nicht nur mit im Wasser stehenden Baumgruppen, sondern es war wirklich festes Land, wie überhaupt die Sumpfregion schon längst aufgehört hatte, ohne dass deshalb die Ansiedlungen häufiger geworden wären. Überall hätte man durch Fällen des Waldes anbauwürdiges Land gehabt, doch hier sah man eben, wie wenig noch auf Borneo kultiviert ist, selbst noch in der Nähe der größten Stadt.

Wo der Hauptstrom floss, konnte man allerdings noch unterscheiden. Die zahllosen Kanäle zweigten sich alle linkerhand ab, aber die meisten noch immer breit genug, um die ›Sturmbraut‹ einzulassen, und Tischkoff steuerte denn auch in einen solchen hinein.

»Würden Sie diesen Weg noch einmal allein finden?«, wandte sich Tischkoff an mich.

Ich bejahte.

»Nein, das würden Sie nicht können.«

»Weshalb nicht? Diesen Kanal würde ich schon wiedererkennen.«

»Aber dann werden wir uns gleich in einem Labyrinth befinden.«

»Ich meine auch nur den Weg, den wir bisher zurückgelegt haben.«

»Auch auf diesem würden Sie Ihr Schiff nicht zurückbugsieren können. Sie glauben gar nicht, wie viele Sand- und Schlammbänke ich schon umsteuert habe.«

Das hatte ich ebenfalls nicht gemeint, nur den allgemeinen Weg, etwa in einem Boot. Wie schwierig das Fahrwasser war, das hatten wir ja erkannt, als Tischkoff das Schiff auch auf dem breitesten Wasser fortwährend hin und her gesteuert hatte, manchmal ganz dicht bis ans Ufer heran.

Woher kannte mein Kommodore diesen tagelangen Stromweg so außerordentlich genau? Ich erfuhr es nicht.

Dass er all diese Hindernisse bei einer einzigen Reise niemandem beibringen konnte, war begreiflich, und so hatte er auch niemals den Lehrmeister gespielt.

Wenn aber nun meinem Kommodore ein Unfall zustieß, was dann?

Da konnte ich nur auf die Richtigkeit seiner Worte bauen, die er einst zu mir gesprochen: ihm könne der Tod nichts anhaben. Inwiefern nicht, darüber zerbrach ich mir in meiner Weise nicht den Kopf.

Noch etwas tiefer drangen wir ein, jetzt sahen wir, dass das wirklich ein unentwirrbares Wasserlabyrinth sei; da ließ Tischkoff stoppen.

Während die ›Sturmbraut‹ langsam nach einem Inselchen trieb, bis sie in den Ästen eines Baumes hängen blieb, musste ich alle Mann an Deck zusammenrufen.

Hierbei will ich einmal bemerken, dass sich auch die fünf Sportsmen an Bord befanden. Die hatte Tischkoff ebenfalls mit nach der Fucusinsel genommen, wir machten doch jetzt gemeinschaftliche Sache, sie hatten mich auch begleitet.

Ich hatte das so selbstverständlich gefunden, dass ich bisher noch gar nichts davon erwähnt, wie ich ja überhaupt die ganze Reise übergangen habe. Jedenfalls hatte ich so immer angenehme Gesellschaft gehabt.

Da ich nun einmal dabei bin, Versäumtes nachzuholen, sei hier auch einmal bemerkt, dass schon meine ganze Kajüte und noch andere Kabinen voll Ölbilder hingen, die verschiedensten Sujets behandelnd, Seestücke, Szenen vom Leben an Land und an Bord unseres Schiffes, gemalt von Mijnheer van Zyl, der noch genau derselbe Dreckbarthel war, aber fleißig malte, immer die Pfeife zwischen den Zähnen, dem es am liebsten war, wenn er nicht angesprochen wurde, dann auch nur mit einem Knurren antwortend.

Auch er hatte mich selbstverständlich begleitet, malte jetzt an einer Dschungellandschaft, und Monsieur Chevalier, der am meisten davon verstand, behauptete, dass jedes dieser Gemälde auf jeder Ausstellung den Ehrenplatz verdiene.

So waren wir alle versammelt. Tischkoff sprach davon, dass wir jetzt in ein Gebiet kämen, in dem Dajaks hausten, welche mit vergifteten Pfeilen schössen, auch uns sicherlich beschießen würden.

Deshalb solle sich womöglich niemand an Deck sehen lassen. Sehen lassen! Es sollten sich wohl immer welche oben befinden, die besten Schützen, aber möglichst unsichtbar. Das sei meine, des Kapitäns Sache.

Das eigentlich sofort tödliche Pfeilgift könne unschädlich gemacht werden. Tischkoff verteilte Papierchen, die ein Pulver enthielten. Bei der leisesten Verwundung sollte dieses Pülverchen verschluckt, dann die Wunde sofort ausgebrannt werden. Das könne eventuell jeder selbst machen, etwa mit der brennenden Zigarre, sonst gleich hinunter zu Goliath, der sich immer zu diesem Liebesdienst bereithalten würde.

Meine Leute hörten nichts Neues. Ich hatte davon schon zu den Offizieren gesprochen, diese hatten es weitergegeben.

Ja, ich hatte die Jungen sogar in Verdacht, dass sie sich über diese Wundenausbrennerei freuten, sie hofften, ich würde Zigarren verteilen, sie könnten immer rauchen, was sonst während der Wache nicht etwa erlaubt ist — ich hatte schon so etwas gehört, und ich wollte ihre seligen Hoffnungen auch nicht zuschanden machen.

Und wem vielleicht doch das Herz etwas schneller schlug, weswegen er ja noch lange keine Memme zu sein brauchte — na, der durfte von dieser allgemeinen Stimmung doch keine Ausnahme machen.

Während wir hier noch still lagen, wurde um die Kommandobrücke und besonders um die Stelle, wo sich Steuerrad und Bussole befanden, eine Bretterwand gezogen, hoch genug, dass die Dahinterstehenden auch nicht vom höchsten Baume aus erblickt werden konnten. Für die anderen genügten vorn und hinten die Kistenaufbaue, durch welche wir das Aussehen der ›Sturmbraut‹ verändert hatten. Hier drin sollte sich die Wache immer aufhalten. Arbeit an Deck würde es ja gar nicht geben. Nur wurden überall noch Schießscharten angebracht, und ich gab entsprechende Instruktionen, wann loszuknallen war, falls sich ein verdächtiger Mensch zeigte.

Dann ging es weiter, die ›Sturmbraut‹ mit viertel, meine Jungen mit vollem Dampf. Ich hatte einige tausend Stück Zigarren an Bord.

Nichts zeigte sich. Wenn es einmal in den Büschen knackte, so war es ein fliehendes Wild gewesen.

Tischkoff sagte, dass wir den ersten See noch am Abend erreichen würden. Über seine früheren Erlebnisse sprach er nicht, auch nicht, was er sonst eigentlich beabsichtigte.

Immer mehr merkte ich die Schwierigkeiten des Weges. Oftmals lag vor uns ein ganz breiter Wasserstreifen, Tischkoff aber steuerte in den allerschmälsten hinein, immer wieder in einen anderen, wir beschrieben förmliche Halbkreise. Gerade in dem breitesten Kanal war auch ein ganz flaches Boot auf dem Grunde sitzen geblieben, sehr viele Kanäle sollten blind enden.

Dabei steuerte Tischkoff nach keiner Karte, sondern frei aus dem Kopfe. Wenn er sich das erstemal nach einem Plane gerichtet, konnte es denn solch ein phänomenales Erinnerungsvermögen geben?

Zu Mittag wurde nach der Ablösung des Mannes am Ruder gepfiffen.

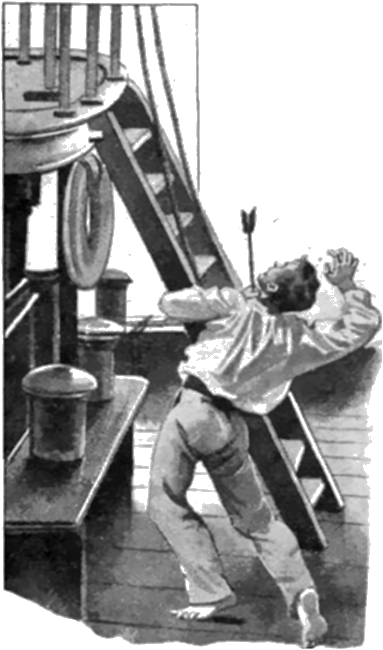

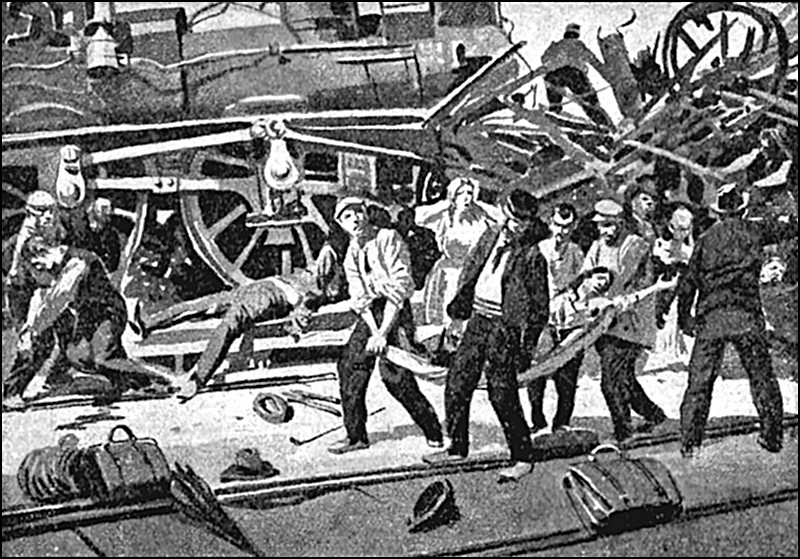

Der Matrose Konrad, der daran war, kam unter der Back hervor, eilte schnellen Laufes über Deck, auf die Treppe zu.

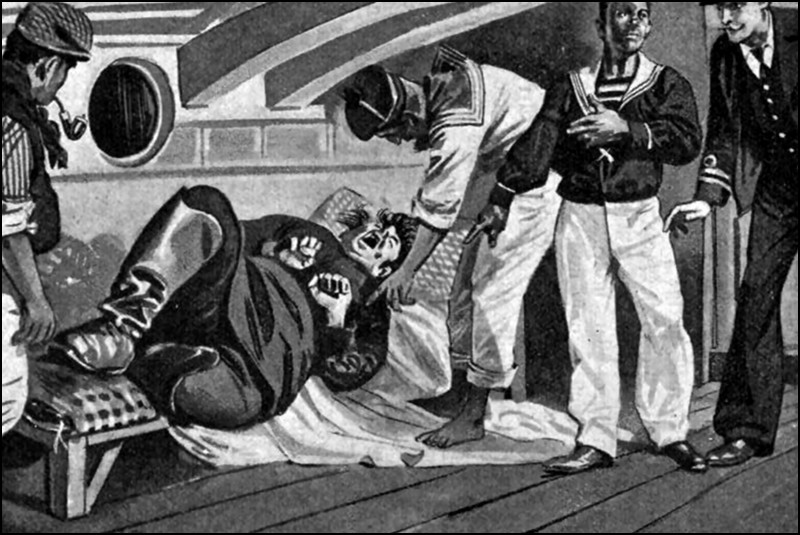

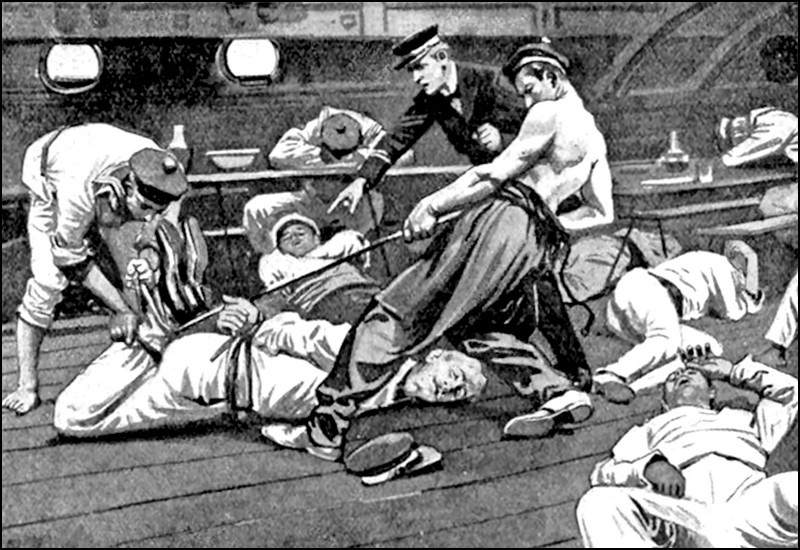

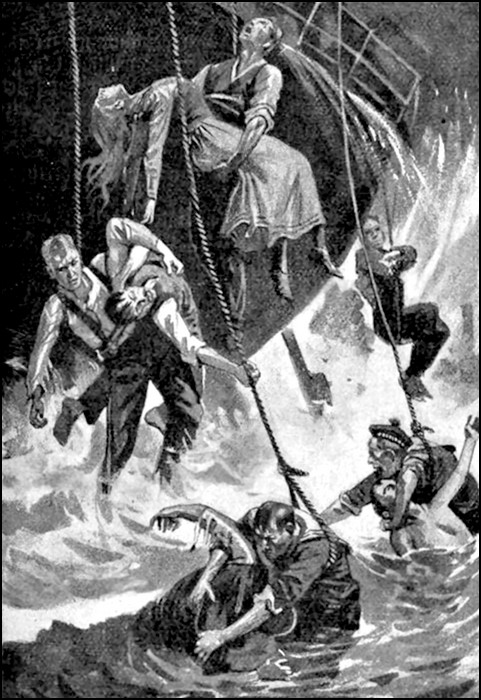

Noch ehe er diese erreicht hatte, sah ich etwas durch die Luft gesaust kommen, in demselben Augenblick brach der Matrose zusammen, nach dem Halse greifend, aus dem der Schaft eines Pfeiles hervorsah.

Ich brauchte nicht die Kommandobrücke zu verlassen, von hinten und vorn kamen Matrosen hervorgestürzt, um ihren Kameraden zu bergen.

Da zischte und pfiff es in der Luft — die wackeren Retter wurden mit einem ganzen Hagel von Pfeilen überschüttet.

Den Erfolg sah ich nicht, schlimm konnte es nicht sein, sie alle gewannen wieder die sichere Deckung, Konrad mitnehmend, und schon knatterte es auch aus den Schießscharten; die Zurückbleibenden waren nicht minder brav gewesen, sie hatten die Umgegend nicht aus den Augen gelassen, und jetzt sah ich selber an den Ufern, hüben wie drüben auf Ästen menschliche Gestalten hocken.

Auch mein Gewehr sprach, ich schoss einige dunkle Gestalten wie Früchte herab. Zwei oder drei stürzten ins Wasser, doch Tischkoff ließ nicht stoppen, und den einen Schwimmer sah ich im Rachen eines Krokodils verschwinden.

»Folgen uns die denn wie die Affen auf den Bäumen nach?«

»Nein, das können sie nicht, das war nur ein Vorposten, und wir haben es unglücklich getroffen, dass gerade bei einem solchen der Wechsel stattfinden musste.«

Meine größte Sorge war jetzt natürlich, was die Pfeile angerichtet hatten.

Da sprang abermals ein Matrose über Deck und die Treppe zur Kommandobrücke herauf.

Es war gut abgelaufen. Konrad hatte als erster die schlimmste Wunde erhalten, der Pfeil war ihm in den Hals gedrungen, aber ohne Speise- oder Luftröhre und Schlagader zu verletzen. Goliath hatte die Wunde ausgebrannt und verbunden, jetzt saß Konrad schon beim Essen.

Die übrigen Verletzungen waren noch geringfügiger gewesen. Die Pfeile wurden mit so wenig Kraft abgeschossen, dass sie kaum einen festen Kleiderstoff durchdrangen.

Das ist es ja eben: das wilde Volk, welches seine Waffen vergiftet, den Dolch, den Pfeil, weiß diese Waffe auch nie recht zuhandhaben. Das ist der Fluch der Feigheit. Vergiften sie die Pfeile, weil sie eben nicht schießen können, ihr Bogen keine Kraft hat, oder haben sie infolge dieses hinterlistigen Vergiftens, da ja die kleinste Wunde genügt, um ein Tier, einen Menschen zu töten, das Anfertigen von kraftvollen Waffen und das sichere Schießen verlernt?

Eines wird wohl vom anderen abhängen. Jedenfalls wird ein echter Jäger oder Krieger, wie der nordamerikanische Indianer, solch eine hinterlistige Waffe stets verachten. Dafür aber durchbohrt er mit seinem Pfeil auch einen Schild von Büffelhaut, welcher, richtig gehalten, selbst einer Büchsenkugel spottet.

Auch dieser Matrose hatte einen Pfeilschuss in den Arm erhalten. Er zeigte mir die Wunde, welche nur deshalb böse aussah, weil sie ausgebrannt war, wahrscheinlich viel intensiver, als nötig gewesen.

»Nun, wie tat das?«

»Was denn?«

»Das Ausbrennen.«

»Wenn's weiter nix ist«, war die mit verstecktem Stolz gegebene Antwort. »Bei uns zu Hause werden die Schweine doch auch gebrannt.«

»Aber die werden wohl tüchtig dabei jauchzen.«

»Wir nicht.«

»Wie fühlst du dich denn sonst?«

»Wie soll ich mich denn fühlen?«

Er konnte eben sofort seinen Dienst antreten. Tischkoffs geheimnisvolles Pulver hatte seine Pflicht getan, bei diesem wie bei allen anderen.

Wir wurden nicht mehr beschossen, nicht anderswie belästigt. Es war gegen Abend, als der Wald plötzlich aufhörte — vor uns lag der unübersehbare Spiegel eines Sees, in diesem hin und wieder ein bewaldetes Inselchen, auch sonst alles umsäumt von gigantischen Bäumen — eine herrliche Landschaft, die bald vom vollem Lichte des Mondes übergossen ward.

Wir fuhren noch tiefer ein, bis auf Tischkoffs Befehl die Anker ausgeworfen wurden, außer Büchsenschussweite von jeder Insel.

Dann zog sich Tischkoff in seine Kabine zurück, er wollte schlafen, und bis auf die Wache pflegten alle der Ruhe, die wir reichlich verdient hatten. Denn in Erwartung dessen, was uns bevorstand, hatte während der ganzen Fahrt niemand einen ordentlichen Schlaf in der Koje gehalten.

Am anderen Morgen zeigte uns die Sonne dasselbe liebliche Bild des inselreichen Sees im Urwalde. Sonst war nichts zu sehen, was unsere Aufmerksamkeit gefesselt hätte.

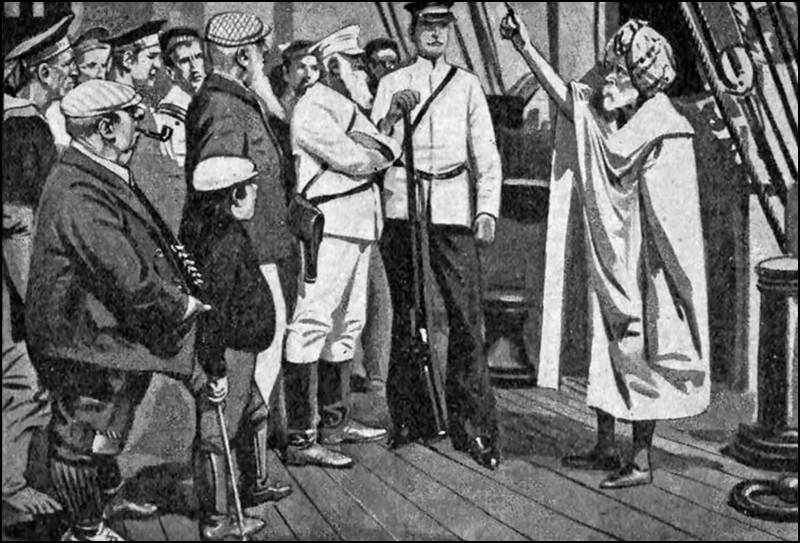

Da, als Tischkoff eben das Kommando zum Ankerhieven gab, kam hinter einer Insel ein Boot hervor, direkt auf uns zuhaltend.

Es wurde von sechs dunkelhäutigen, fast nackten Gestalten gerudert, die siebente war in ein weißes Gewand gehüllt — es war ein alter, weißbärtiger Mann, schon von weitem in seinen Gesichtszügen den Kaukasier, den Europäer, den Germanen verratend.

Ohne jede Vorsichtsmaßregel war das Boot herangekommen, legte neben uns bei. Wir hatten die Kommandobrücke verlassen, Tischkoff bat mich, ihn den Sprecher machen zu lassen, er würde sich zunächst des Englischen bedienen, sonst des Holländischen, das ja auch ich verstände.

»Was wollt ihr?«, rief er hinab.

»Das habe ich Sie zu fragen, was Sie hier wollen«, entgegnete der Alte in tadellosem Englisch.

Oho! Aber diese Antwort war eigentlich nicht in anmaßendem, eher in würdevollem Tone gegeben worden.

»Wünschen Sie an Deck zu kommen?«, fragte jetzt Tischoff sehr höflich.

»Ich bitte darum«, erklang es ebenso zurück.

Das Fallreep ward hinabgelassen. Der Alte stieg mit ziemlicher Rüstigkeit herauf.

Zunächst ruhten seine Augen lange auf Tischkoff.

»Der Mann, der schon einmal in unser Reich dringen wollte — ich dachte es mir fast«, sagte der Alte dann.

»Ich kenne Sie nicht, habe Sie damals nicht gesehen«, erwiderte Tischkoff.

»Aber ich Sie.«

»Damals wurde ich durch einen anderen, durch einen Malaien gewarnt, weiter vorzudringen, und das recht spät, denn da hatte man mir schon die Hälfte meiner Leute weggeschossen.«

»Jetzt bin ich es, der Sie warnt.«

»Wer sind Sie, oder wie darf ich Sie nennen?«

»Ich bin... man nennt mich den Alten vom See.«

»Ein schlechter Titel zur Anrede. Wovor warnen Sie mich?«

»Weiter in unser Reich zu dringen.«

»Sie merken wohl, dass ich diesmal schon ganz bedeutend weiter vorgedrungen bin, als damals in dem offenen Boote.«

»Aber noch kein Mensch hat dieses unser Reich lebendig wieder verlassen.«

»Ich bezweifle überhaupt, dass ein Fremder schon so weit vorgedrungen ist.«

»Kehren Sie um!«

»Nein, sondern ich bitte, so wie damals, die Bauten der alten Malusos besuchen und studieren zu dürfen.«

»Kehren Sie um!!«, erklang es nochmals in eindringlichstem Tone.

»Ich kehre nicht um!«

»Das ist Ihr und aller Ihrer Leute Tod.«

»Das bezweifle ich.«

»Haben Sie nicht schon Tote genug in Ihrem Schiff?«

»Woher wissen Sie das?«

»Weil Sie unbedingt von unseren Wächtern beschossen worden sind.«

»Wir können uns doch verborgen gehalten haben.«

»Es sind genug Leute von Ihnen getroffen worden.«

»Woher ist das Ihnen schon bekannt?«

»Ich weiß es.«

»Nun gut. Ja, viele sind von vergifteten Pfeilen verwundet worden, aber ich habe dennoch keine Tote an Bord.«

»So haben Sie diese eben schon ins Wasser versenkt.«

»Mitnichten. Ich habe Sejara.«

So ungefähr klang das Wort, welches Tischkoff aussprach, und welches auf den Alten einen solch kolossalen Eindruck machte. Mit verfärbtem Gesicht prallte er zurück.

»Sie haben... ?«

»Sejara. Ja, diese vergifteten Pfeile können uns jetzt nichts mehr anhaben, ich habe das Gegenmittel dazu.«

»Woher... ?«, stieß der Alte noch immer schreckerfüllt hervor.

»Das ist diesmal mein Geheimnis.«

Der Alte hatte sich schnell wieder gefasst, warnend hob er den Finger.

»Und wenn dem auch so ist — kehren Sie um, kehren Sie um!! — Dies ist das Reich des Todes, aus dem kein Sterblicher den Rückweg findet — wir haben noch ganz andere Mittel, als vergiftete Pfeile, wir werden Sie und Ihr ganzes Schiff vernichten!«

»Ich bin neugierig, diese Mittel kennen zu lernen.«

»Ein Wort meines Gebieters genügt.«

»Wer ist dieser Gebieter?«

»Sie werden ihn zu Ihrem Schrecken kennen lernen.«

»So mag er zunächst jenes Wort aussprechen. Ich aber glaube nicht an Zauberworte, und gegen irdische Waffen und Mittel, mit denen man uns schaden könnte, bin ich gewappnet.«

»Unglücklicher, kehren Sie um!!!«

»Nein! Ich werde meinen Willen mit Gewalt durchsetzen — ich werde diese alten Bauten besichtigen, und niemand soll mich daran hindern.«

Der Alte blickte den Sprecher an, hob leicht die Schultern und wandte sich zum Gehen.

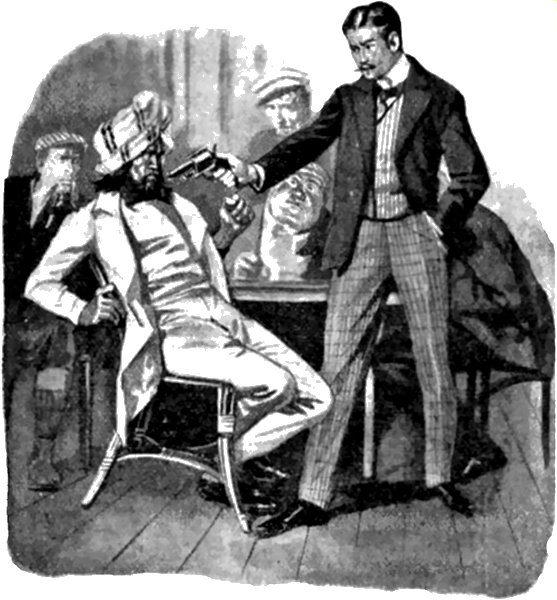

»Halt!«

Tischkoff vertrat ihm den Weg.

»Was wollen Sie noch?«

»Ich habe Lust, Sie als Geisel festzuhalten. Sie sind durch nichts als Abgesandter oder Parlamentär geschützt und geben sich mir direkt als Feind zu erkennen.«

»So tun Sie es. Mein Gebieter hat mir befohlen, mich zu Ihnen zu begeben, um Sie zu warnen, und ich habe gehorcht. Tun Sie es, legen Sie mich in Ketten, töten Sie mich, martern Sie mich!«

»Nein! Ich werde Sie freiwillig als unverletzlichen Parlamentär behandeln. Aber verschonen Sie mich fernerhin mit Ihren Drohungen, sie haben bei mir keinen Zweck.«

»Und doch spreche ich die Wahrheit: Sie und Ihre Leute gehen in den Tod.«

»Das wird sich finden. Jetzt aber werde auch ich einmal drohen. Wer ist Ihr Gebieter?«

»Der Herr der heiligen Seen.«

»So sagen Sie ihm, dass ich, wenn er mir nicht die Erlaubnis dazu gibt, dennoch die alten Bauten der Malusos besichtigen werde, und für jeden Mann, der hier durch seine Schuld den Tod findet, werde ich blutige Sühne fordern, und wird er mir zu lästig, so werde ich seine Residenz in Trümmer schießen. Verstanden?«

»Seine Residenz?«, fragte der Alte mit offenbarem Stutzen.

»Ja, die heilige Stadt der Malusos, welche auf der Elefanteninsel liegt.«

Wieder erschrak der Alte furchtbar.

»Woher wissen Sie...«

»Ich weiß noch viel mehr. Sagen Sie aber auch Ihrem Gebieter, dass er, wenn er mich in Ruhe lässt, in mir keinen Verräter zu fürchten hat. Sechs Jahre lang habe ich dieses euer Geheimnis still in meiner Brust verwahrt, ich werde es fernerhin hüten, nur meinen eigenen Wissensdurst will ich löschen.«

»Und Ihre Leute?«, wurde der Alte jetzt doch kleinlauter und nachgiebiger.

»Sind ebenfalls verschwiegen wie das Grab.«

»Ich werde es meinem Gebieter berichten.«

Diesmal wurde der Alte nicht mehr zurückgehalten, er bestieg sein Boot, dieses verschwand wieder hinter der Insel.

Noch immer wusste ich nicht, um was es sich eigentlich handelte — nun ja, eben um die Baulichkeiten eines ausgestorbenen Volkes, das seine eigene Religion gehabt hatte, die jetzt noch an versteckten Orten heimlich gepflegt wurde — aber für Tischkoff selbst musste dies alles schon eine Vorgeschichte haben, die ich jedoch nie erfahren sollte.

Übrigens war das auch gar nicht nötig, es war schon genug, was ich selbst hier noch erlebte.

Wir dampften weiter, richteten auch wieder die Masten auf, nutzten die aufkommende Brise mit Segeln aus, und es war nicht anders, als wenn wir uns auf dem Meere befänden, etwa im Ägäischen Archipel, wo in gewissen Gebieten die Inselchen nicht minder zahlreich sind.

Nur diesen hatten wir auszuweichen, sonst war der See für unser Schiff überall tief genug. Das Wasser war klar wie Kristall, jeden der zahlreichen Fische konnte man noch auf dem weißsandigen Grunde erkennen, die Tiefe betrug mindestens zehn Meter.

»Das ist unser erstes Ziel«, sagte Tischkoff, auf eine vor uns liegende, größere Insel deutend.

»Wie weit können wir heran?«

»Das weiß ich nicht, das müssen wir erst untersuchen.«

So ganz allwissend war mein Kommodore also doch nicht, und auch seine Kenntnisse über diese Gegend hatten ihre Grenzen.

Die Maschine begann wieder zu arbeiten, wir näherten uns vorsichtig der bewaldeten Insel. Ein Loten war nicht nötig, man konnte auch hier bis dicht an die Insel den Grund erkennen, und wir durften so weit herankommen, bis wir das Schiff mit Seilen an Bäumen befestigten. Dann genügte ein kurzes Laufbrett, um an Land zu gelangen.

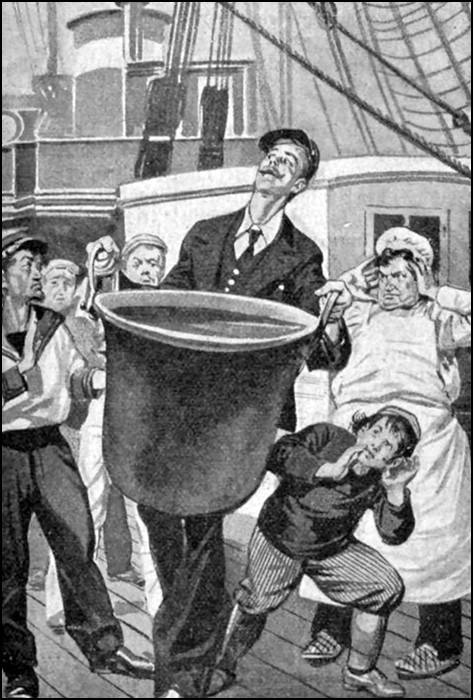

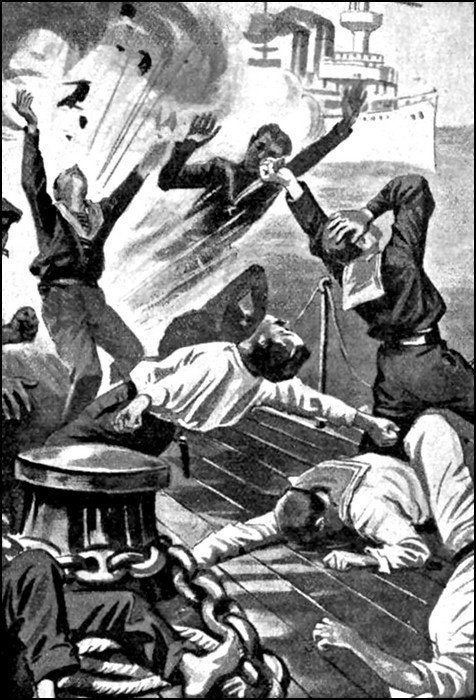

»Es ist keine weitere Vorsicht beim Betreten der Insel nötig«, sagte Tischkoff vorher, wieder zeigend, dass er doch schon etwas in die hiesigen Verhältnisse eingeweiht war. »Sie ist unbewohnt, ganz verwildert, und sie verteidigen zu lassen, hat man gar keine Zeit gehabt, wir sind zu plötzlich gekommen. Aber wir wollen doch zeigen, dass wir auch Kanonen führen. Lassen Sie doch einmal beide Breitseiten abfeuern.«

Ich gab dazu die Kommandos; sechzehn Kanonen waren es, die mit Kartuschen geladen und gleichzeitig durch die offenen Stückpforten abgefeuert wurden.

Es gab einen mächtigen Spektakel, das Echo grollte lange nach, selbst das ferne Gebirge gab es noch wieder.

Kreischend flohen Papageien und andere Vögel davon, die vielen Affen dagegen, die wir in den Zweigen bemerkt und die uns ohne Scheu schnatternd begrüßt hatten, waren dessen nicht fähig, wie gelähmt blieben sie hocken, viele purzelten auch von den Bäumen herab und blieben eine Zeitlang wie die geprellten Frösche liegen, bis die allgemeine Flucht begann.

Dann fanden wir aber doch einige, welche der furchtbare Schreck wirklich getötet hatte.

»Und den hier hausenden Eingeborenen wird es nicht anders gehen«, sagte Tischkoff, »wir haben nichts von ihnen zu fürchten.«

Aber so ganz sorglos war er doch nicht. Wozu forderte er sonst zur Begleitung die ganze Freiwache, und wenn er die Leute zu einer Arbeit gebrauchte, wozu mussten sich diese dann außer mit Messern und Äxten auch mit Gewehren und Revolvern bewaffnen?

Nun, wir waren eben immerhin in Feindesland.

Also es waren dreiundzwanzig Mann, die Hälfte aller meiner Leute, soweit Arbeitshände in Betracht kommen, welche sich der Expedition in der vorgeschriebenen Ausrüstung anschlossen, wozu dann noch außer meiner Person der zweite Steuermann und Maschinist, Lord Seymour, Fairfax, Brown und Chevalier kamen. Nur Mr. Rug blieb zurück, der hatte schon wieder einmal einen Rausch auszuschlafen.

Die mitgenommenen Äxte und Messer waren sehr nötig. Wir mussten uns jeden Schritt durch Buschwerk und Schlingpflanzen hauen, und das schneidende Messer reichte wahrhaftig manchmal nicht aus, es gehörten wuchtige Axthiebe dazu.

Nein, so ganz allwissend war Tischkoff doch nicht. Er kannte nicht die Lage der gesuchten Bauwerke, er wusste nur bestimmt, dass sich solche auf dieser Insel befanden, vermutete sie in der Mitte liegend, aber sonst konnte er nicht einmal die Richtung angeben, und wie sich später zeigte, hatten wir manchen Weg unnötig gehauen, obgleich wir dicht an einem Bauwerk vorbeigekommen waren.

Man muss sich nur die Üppigkeit solch einer tropischen Vegetation vorstellen können, um das begreiflich zu finden — und was mich anbetrifft, so freute es mich förmlich, es diente zu meiner Erleichterung, dass sich mein Kommodore einmal als ›auch nur ein Mensch‹ erwies.

Da fanden Axt und Messer in den Schlingpflanzen einen Widerstand, den sie nicht besiegen konnten, und nach Beseitigung einer dicken, grünen Schicht zeigte sich ein Stück Mauerwerk. Nur auf diese Weise hatten wir zufällig eine Wand gefunden.

Jetzt begann die eigentliche Arbeit, das Bloßlegen der Mauer. Von dem ganzen Gebäude, dem sie angehörte, konnten wir uns absolut noch keine Vorstellung machen; alles Schlingpflanzen und Buschwerk und Bäume, von denen wohl noch so mancher gefällt werden musste, wollte man das ganze Gebäude wirklich freilegen.

Eine Stunde hatten wir vielen Menschen zu tun, ehe wir nur einige Quadratmeter der verfilzten Schicht aus Schlingpflanzen entfernt hatten, dann aber zeigten sich mächtige Quadersteine — die man vorläufig freilich auch noch für Steinplatten halten konnte — und diese waren frei von Moos und Gras und allen anderen Schmarotzerpflanzen, die Schlingpflanzen hatten nichts anderes neben sich aufkommen lassen.

Die Steine waren über und über mit keilschriftartigen Hieroglyphen bedeckt, eingemeißelt, und ich entsann mich, ganz ähnliche Buchstaben gesehen zu haben, als ich einmal einen Blick in Tischkoffs dicke Schweinslederfolianten geworfen hatte.

Außerdem aber zeigten sich die verschiedensten Figuren, Menschen wie Tiere, in jenem steifen Stile eingemeißelt, den man auch bei den alten Ägyptern findet, und doch wieder anders, was ich hier nicht näher beschreiben kann. Erwähnt mag nur noch werden, dass hier z. B. bei den Männern der charakteristische Flechtbart fehlte. Was hatten denn aber die alten Bewohner der Sundainseln mit den Ägyptern zu tun?

Doch auch hier stellten die einzelnen Szenen meistenteils dar, wie Männer und Frauen den verschiedenen Beschäftigungen nachgingen, zu Hause, auf dem Felde, bei der Jagd.

Unter den Tieren spielte die wichtigste Rolle der Elefant, er war überall dabei, mir schien aber, dass er nicht als Arbeitstier gebraucht wurde, er sah immer nur zu, z. B. wie Ochsen den Pflug zogen, überall wurde er nur gefüttert, und bei einigen Szenen war ganz deutlich ersichtlich, dass er auch angebetet wurde.

»Haben die Malusos den Elefanten göttlich verehrt?«, fragte ich Tischkoff, der schon in ein Buch abzuzeichnen begann.

»Ja, aber nur die Malusos.«

»Die Malusos waren über die sämtlichen Sundainseln verbreitet?«

»Nein, sie herrschten nur auf Borneo und Celebes.«

»Nicht wahr, auf Celebes gibt es doch ebenfalls keine Elefanten?«

»Nein, nur auf Java und Sumatra.«

»Wie kommt das nur eigentlich? Diese Inseln ähneln sich doch sonst in Klima und Vegetation und in allem ganz und gar.«

»Wissen Sie, dass es in Irland keine Frösche gibt?«

»Das weiß ich.«

»Wie erklären Sie sich das?«

Ich wusste keine Antwort.

In England und Schottland kommen Frösche massenhaft vor, in Irland existiert kein einziger. Und Vegetation und Klima dieser ›grünen Insel‹, sollte man meinen, müssten dem Frosche doch gerade sehr günstig sein. Man hat Frösche eingeführt, nicht nur Gelehrte zur Konstatierung dieser Tatsache, Kröten besonders wegen ihres Nutzens im Garten, sie bleiben auch am Leben, im Glase, im Garten, auf Wiesen, sie werden dick und fett, erreichen ein hohes Alter, aber... sie schreiten in Irland nicht zur Fortpflanzung. Wer löst dieses Rätsel? Bisher hat es noch kein Mensch gekonnt.

»Ob früher hier Elefanten gewesen sind, weil sie bei den Malusos eine so große Rolle gespielt haben?«

»Schwerlich, und eben aus dieser Verehrung kann man dies schließen. Möglich, dass ab und zu ein Elefant über die Meerenge von Insel zu Insel geschwommen ist, der dann wie eine Gottheit empfangen wurde. Auch in dem eigentlichen Indien gibt es ja heilige Elefanten, es brauchen gar keine weißen zu sein.«

Eine andere Bilderreihe wurde bloßgelegt, welche offenbar Gerichtsverhandlungen vorführte und dann, wie der Verurteilte bestraft wurde: mit dem Schwerte geköpft, aufgehangen, verbrannt — aber auch andere Strafen, wie Bastonade und dergleichen; die Malusos schienen da recht niedliche Strafen gehabt zu haben, der eine hing an einem Baume, es war ganz deutlich zu erkennen, dass ihm der Strick unter den Armen durchgezogen war, aber man hatte seine Füße mit mächtigen Steinen beschwert — und dann andere Situationen, die ich mir nicht erklären konnte, danach auch kein Verlangen trug.

So z. B. lag da einer auf einer Art von Bett, die Beine festgebunden, und zu seinen Füßen stand ein Ochse, der sehr angelegentlich die Fußsohlen dieses Mannes betrachtete, während wie gewöhnlich ein Elefant zuguckte. Da sich dieses Bild mitten unter lauter Szenen befand, welche ausschließlich Strafen darstellten, so musste wohl auch das eine sein, aber was für eine, das wussten die Götter — vielleicht auch mein Kommodore.

Ein anderes Bild fesselte meine Aufmerksamkeit.

Da sah man ganz deutlich, wie auf einem Altar ein Mensch geschlachtet, geopfert wurde, und zwar wiederum zu Ehren eines mit einem Heiligenschein umgebenen Elefanten, und nicht nur das, sondern auf einem zweiten Bilde war ersichtlich, wie ein Mensch regelrecht zerwirkt und die einzelnen Stücke von anderen verspeist wurden. Ein durch Tracht und Haarfrisur ausgezeichneter Kerl, ein Häuptling oder gar ein König, wenn nicht ein Hoherpriester, hatte ein Herz in der Hand, so wie auch wir und besonders Liebende es immer darstellen, und biss eben mit Wohlbehagen hinein. Es fehlte nur noch der Pfefferkuchenspruch darauf.

»Waren denn die Malusos Menschenfresser?«, wandte ich mich an Tischkoff.

»Nein.«

»Aber hier wird doch ein Mensch geopfert und aufgefressen.«

»Das stimmt schon, aber eigentliche Menschenfresser waren sie doch nicht. Das Verzehren des menschlichen Opfers war eine vorschriftsmäßige Handlung der Frömmigkeit, geradeso wie bei den Azteken. Bei diesen wurden die gefangenen Feinde zu Ehren des Sonnengottes geopfert, dann mussten die Teilnehmer von dem Fleische essen, aus Gehorsam gegen die Religion. Denn die alten Mexikaner waren sonst doch alles andere als Menschenfresser.«

Na, ich danke für solch eine Frömmigkeit!

»Und das tun die hier hausenden Malusos noch jetzt?«

»Weiß nicht«, brummte Tischkoff, ganz in seine Zeichnungen vertieft.

Mich konnten diese Ausgrabungen aus grünem Flechtwerk nicht mehr reizen. Allein bahnte ich mir mit Messer und Axt den Weg, der Mauer entlang folgend, die man jetzt dort vermuten konnte, wo die zusammengefilzten Schlingpflanzen selbst einer Mauer glichen, kam in eine Gegend, wo ich nur noch das Messer zu benutzen brauchte, immer lichter wurde der Urwald, bis ich in eine Waldgegend gelangte, die eher einem Parke glich.

Es standen hier auch ganz andere Bäume, welche dem Boden wohl etwas mitteilten, was die Schlingpflanzen nicht aufkommen ließ, und auch das Unterholz war nur sehr spärlich, zwischen den Bäumen hindurch sah ich den See schimmern.

Wenn mein Kommodore allwissend gewesen, so wäre er von hier gekommen, hier hätte er viel leichteres Spiel gehabt, obschon er sich noch immer ein tüchtiges Stück hätte durcharbeiten müssen, denn ich hatte mich doch ziemlich weit von jener Ruine entfernt.

Nun, ich gab mich dem Genusse hin, hier in einem tropischen Urwalde wie in einem Parke spazieren gehen zu können, warf mich in das weiche, ausnahmsweise niedrige Gras, welches überall den Boden bedeckte, spazierte dann weiter nach dem Strande.

Da sah ich einen Busch, mit großen, roten Früchten behangen — Tomaten, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt; denn das soll die Frucht gewesen sein, welche Eva dem Adam reichte. Die Orientalen, welche unsere Religion geschaffen haben, kennen unseren Apfel gar nicht.

Ich esse Tomaten leidenschaftlich gern, als Salat mit Essig und Öl, wie auch gleich so. Man muss nur erst hinter den Geschmack kommen.

Nachdem ich eine Menge Früchte gepflückt hatte, warf ich mich ins Gras, begann sie zu verspeisen.

Sie schmeckten viel süßer als die, welche ich in Italien und in anderen südlichen Ländern gegessen hatte. Doch in der heißen Zone hatte ich sie wohl noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Dann erzeugte eben hier die Sonnenwärme diese größere Süßigkeit.

Hätte ich früher die Tomaten mit etwas aufmerksameren Augen gegessen, so würde ich gewusst haben, dass die Früchte ganz andere Kerne haben — aber ich stecke alles unter der Nase und nicht darüber hinein — und wäre ich ein Botaniker gewesen, so hätte ich vielleicht gewusst, dass die Blätter des Tomatenstrauches übel riechen, während von diesem Busche ein süßer Duft ausging, so süß, wie das Fleisch der Früchte schmeckte.

Mit einem Male wurde ich recht müde. Ich hatte doch in der vergangenen Nacht ein paar gute Stunden geschlafen?

Und immer müder wurde ich, die Augen fielen mir zu.

Da stieg in mir schon eine kleine Ahnung auf. Sollten diese Paradiesäpfel unter dieser Zone vielleicht...

Und da war ich schon eingeschlafen.

Süße Träume umgaukelten mich, süß wie das Fleisch dieser Früchte, und wenn es keine echten Paradiesäpfel gewesen wären, so führten sie mich im Traume doch in den siebenten Himmel.

Aber dabei sollte es nicht bleiben. Plötzlich hat so eine glutäugige Huri, mit der ich gerade poussiere, eine Lanze in der Hand und kiekst mich damit in den Bauch.

Au, das tat weh! Und obgleich das Mädel nicht weiterstach, blieb der Schmerz doch, zerwühlte mir die ganzen Eingeweide.

Das tat so weh, dass ich darüber erwachte.

Und im Wachen ward es nicht besser, ich hatte nicht nur geträumt, hatte wirklich fürchterliche Leibschmerzen, vulgo Bauchkneipen.

»Diese verdammten Liebesäpfel...«

Ich erstarrte, glaubte, die Äpfel hätten auch meine Augen behext.

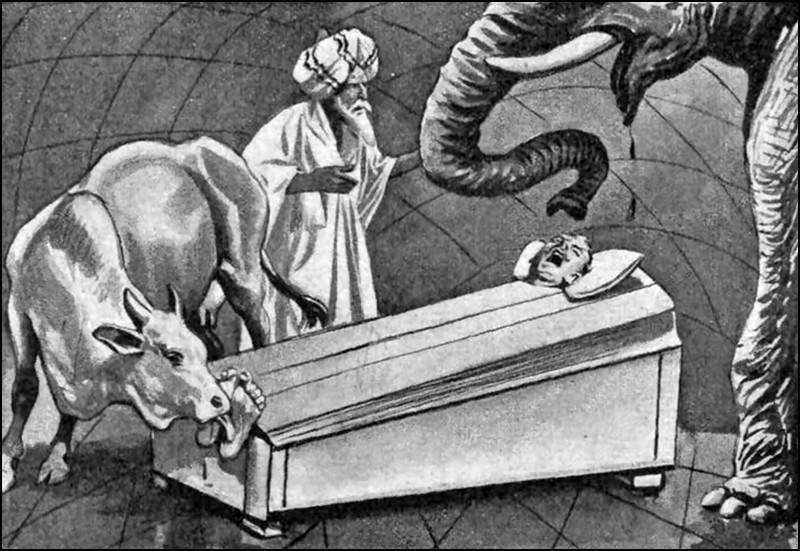

Ich lag nicht mehr im weichen Grase gebettet, sondern sehr hart — hatte über mir nicht mehr grüne Zweige, sondern eine gewölbte Decke, aus großen Quadersteinen bestehend — und noch enger lag ich in einem Sarge, in einem Kasten, in dem ich meine Gliedmaßen nur wenig bewegen konnte. Doch mein Kopf war frei, ruhte wohl auf einem Kissen, ich sah mit dem Kopfe aus diesem Kasten heraus, mein Hals wurde eng von Holzplanken umgeben. Wie so ein modernes Schwitzbad für den Hausbedarf, wo man nur mit dem Kopfe herausguckt, nur dass ich darin nicht saß, sondern ausgestreckt lag.

Hallo!! Ich hatte im Augenblick kein Bauchkneipen mehr. Ich wendete den Kopf, sah Quaderwände und daran verschiedene seltsame Geräte stehen, Pritschen und Böcke mit eisernen Ringen und dergleichen — und ich hatte all dieses Gerümpel schon einmal gesehen — — in Stein gehauen, die bildliche Wiedergabe der Strafverfahren und Marterwerkzeuge der Malusos!

Mein Schreck lässt sich denken. Denn ich kann ebenso erschrecken wie ein anderer Mensch.

»Trink, Faringi!«, erklang da eine Stimme.

Ich drehte meinen eingezwängten Kopf nach der anderen Richtung und starrte einen schwarzen Kerl an, der eben aus einer Flasche etwas in einen hölzernen Löffel goss.

»Wo bin ich?«

»Nix Anglisi — trink!«

Er wollte mir den Löffel in den Mund schieben, aber ich biss die Zähne zusammen.

»Haben Sie noch Schmerzen?«, fragte da eine andere Stimme. Es war der Alte vom See, wie er sich genannt, der neben dem Schwarzen aufgetaucht war.

»Wo bin ich?«

»In den Händen der Malusos.«

Das hatte ich mir schon selber gesagt.

»Wie komme ich hierher?«

»Sie haben von den Früchten des Schlafbaumes gegessen.«

»Das erklärt mir noch immer nicht, wie ich hierher gekommen bin.«

Ich blieb ganz sachgemäß — nur immer hübsch eins nach dem anderen — als wenn ich nicht in einem kopffreien Sarge, sondern wohlgeborgen im Bette eines Krankenhauses läge, wo ich zu befehlen hätte, und der alte Knasterbart blieb ebenso sachgemäß — vorläufig.

»Sie sind eingeschlafen und von meinen Leuten gefunden worden.«

»Ihre Leute sind auf der Insel gewesen?«

»Ja.«

»Sie sind in einem Boote hingerudert?«

»Ja.«

»Und haben mich als Gefangenen mitgenommen?«

»So ist es.«

»Wie lange habe ich denn geschlafen?«

»Einen Tag und eine ganze Nacht.«

Sapperlot! Das hätte ich im Traume wirklich nicht gedacht.

»Fühlen Sie noch Schmerzen, wie man sie nach dem Genusse dieser Früchte bekommt?«

Nein, die Magenschmerzen waren tatsächlich mit einem Male verschwunden, jetzt nicht nur augenblicklich vergessen.

»Wir haben Ihnen auch immer während des Schlafes von einem heilsamen Mittel eingeflößt.«

»Das ist nett von Ihnen. Aber warum hat man mich hier in diesen Kasten eingesperrt?«

»Damit Sie wehrlos sind.«

»Ja, das ist allerdings bequemer, als wenn man einen Menschen erst binden muss. Was hat man mit mir vor?«

»Sie werden dem heiligen Elefanten geopfert.«

Hallo! Und das so ganz gelassen, sogar freundlich herausgebracht!

Diesem eigentlich gutmütigen Gesicht des würdevollen Alten war überhaupt nicht recht zu trauen, das hatte ich schon heraus. Er hatte doch etwas Falsches in den Augen.

»Ich — werde — geopfert?!«

»Gewiss. Wir haben Ihren Gebieter genug gewarnt, in unser Reich einzudringen.«

Ich hielt es für geratener, mich nicht für den Kapitän jenes Schiffes zu erkennen zu geben.

»So machen Sie doch meinen Gebieter dafür verantwortlich.«

»Das wird er auch, der befindet sich ebenfalls schon in unseren Händen.«

»Was?!«, stieß ich hervor.

»Die ganze Besatzung des Schiffes.«

Ich erstarrte abermals.

»Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr!«, schrie ich dann wild auf.

»Es ist so. Übrigens ist mir ganz gleichgültig, ob Sie das glauben oder nicht. Ehe Sie aber geopfert werden, sollen Sie mir einige Fragen beantworten.«

Ich hatte mich wieder beruhigt. Mochte es kommen, wie es wollte.

»Nun?«

»Was wissen Sie über den Mann mit dem faltigen Gesicht zu sagen?«

»Über Mr. Tischkoff?«

»Ich weiß nicht, wie er heißt. Sie sind der Kapitän jenes Schiffes, aber er ist Ihr Gebieter.«

Der Alte kannte also doch schon meinen Rang. Das war begreiflich. Ich hatte bei seinem Besuche eine Jacke mit Abzeichen getragen.

»Ich weiß gar nichts von ihm«, lautete meine Antwort.

»Hören Sie, wenn Sie nicht sprechen wollen, so werden Sie dazu gezwungen!«

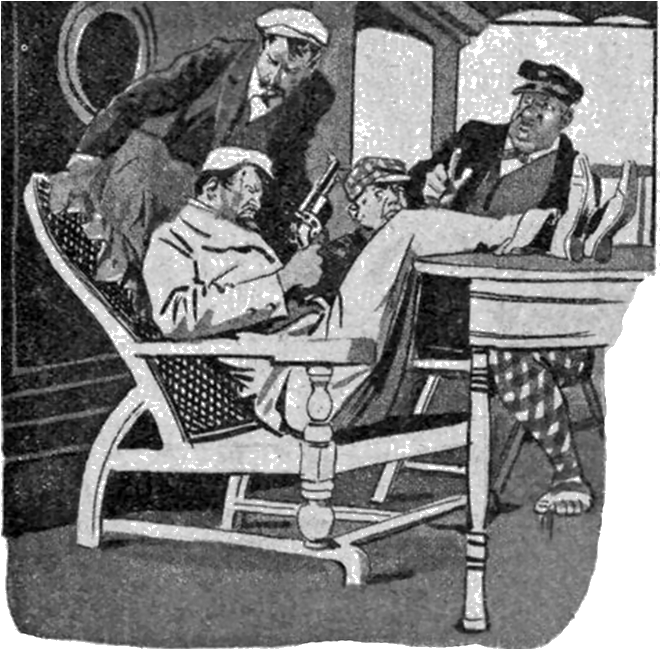

»Wie wollen Sie denn das anfangen?«, stellte ich mich unschuldig.

»Sie werden gefoltert.«

Ich stieß ein verächtliches Lachen aus, was aber noch einen anderen Grund hatte, als nur, um meinen Trotz zu zeigen.

»Ja, Sie werden noch viel mehr lachen.«

»Allerdings, nämlich über Sie — jetzt haben Sie ja bewiesen, was für ein Renommist und Lügner Sie sind.«

»Inwiefern?«, klang es so gemütlich wie immer zurück.

»Sie haben vorhin doch gesagt, auch Mr. Tischkoff befände sich in Ihren Händen.«

»Nun, und?«

»So fragen Sie diesen doch selbst, was Sie über ihn wissen wollen.«

»Das haben wir bereits getan.«

»Und er will nicht sprechen?«

»Nein, er wollte nicht sprechen.«

»So foltern Sie diesen Mann doch.«

»Das haben wir bereits getan; er ist den Folterqualen erlegen.«

Ich erschrak doch mächtig. Gerade diese fast freundliche Ruhe des Alten war es, die so überzeugend wirkte. An die Unsterblichkeit meines Kommodores glaubte ich doch nicht so recht, dachte jetzt überhaupt gar nicht an seine damalige Behauptung, die er ja vielleicht auch ganz anders gemeint haben mochte — betreffs Unsterblichkeit der Seele und dergleichen.

»Er ist tot?!«

»Ja, unter Folterqualen verendet.«

»Und er hat nicht das gesagt, was Sie von ihm wissen wollten?«

»Nein, er hat kein Wort gesprochen; mit festgeschlossenem Munde ließ er sich alle Glieder verrenken.«

Ich starrte den Sprecher, der ein so gutmütiges Gesicht hatte, an, und dann fuhr ich mit wildem Triumphe empor, soweit meine enge Halskrause das erlaubte.

»Nun, so probiert dasselbe bei mir — und ihr werdet dasselbe erleben — werdet sehen, wie ein Mann aller Qualen spotten wird!«

»Sie wissen, wer dieser Mann, den Sie Tischkoff nennen, ist?«, fragte dann der Alte in aller Gemütsruhe.

»Ja, ich weiß es.«

Ich wusste es ja durchaus nicht, aber ich befand mich wirklich in einer Stimmung, um jenen immer mehr zum gewaltsamen Vorgehen zu reizen.

»Sie wissen, woher er die Kenntnisse von unserem Reiche hat?«

»Ja.«

»Wie er zu der Zeichnung der Flussläufe gekommen ist?«

»Ich weiß es.«

»Wie er in Besitz des Gegengiftes zu dem Pfeilgift gelangt ist?«

»Ich weiß es.«

»Nun?«

»Ich weiß es, alles, alles, aber ich verrate nichts.«

»Dann werden Sie gefoltert.«

»Immer zu!«

»Aber auf eine ganz andere Weise, als wir bei jenem angewandt haben.«

»Machen Sie das, wie Sie wollen.«

»Sie sollen dabei nicht sterben.«

»Mir sehr angenehm!«

»Denn dem heiligen Elefanten müssen lebendige Menschen geopfert werden, noch zuckend müssen wir sein Fleisch essen.«

»Also auch Sie essen Menschenfleisch? Guten Appetit — und gute Zähne wünsche ich, mein Fleisch wird verdammt zäh sein!«

»Deshalb dürfen Sie nicht unter der Folter sterben«, fuhr der Alte unbeirrt fort.

»Das haben Sie schon einmal gesagt.«

»Nicht einmal Schmerzen sollen Sie dabei empfinden.«

»Das ist mir noch angenehmer, zu hören. Nur ist mir unbegreiflich, wie man jemandem auf der Folter etwas auspressen will, ohne dass er dabei Schmerzen empfindet.«

»Das begreifen Sie nicht?!«

Das war in einem Tone gesagt, dass ich mein abgewandtes Gesicht wieder einmal dem geschwätzigen Alten zukehrte.

Und da sah ich, wie sich das sonst so würdevolle, fast gutmütige Gesicht total verändert hatte, es war förmlich entstellt durch einen furchtbaren Hohn, und jetzt las ich es auch in den Augen, dass dieses Mannes eigentlicher Charakter die blutdürstigste Grausamkeit war.

»Sie begreifen nicht, wie das möglich ist?«, sagte er in einem ebenso furchtbar höhnischen Tone, wie er nur zu diesem Gesicht passte. »Und ich sage Ihnen: lachen sollen Sie dabei, lachen, lachen, lachen...«

Ich glaube, er sagte es noch einige Male, seine Stimme entfernte sich dabei, er kam mir, der ich den Kopf nicht heben konnte, durch Zurückgehen aus den Augen.

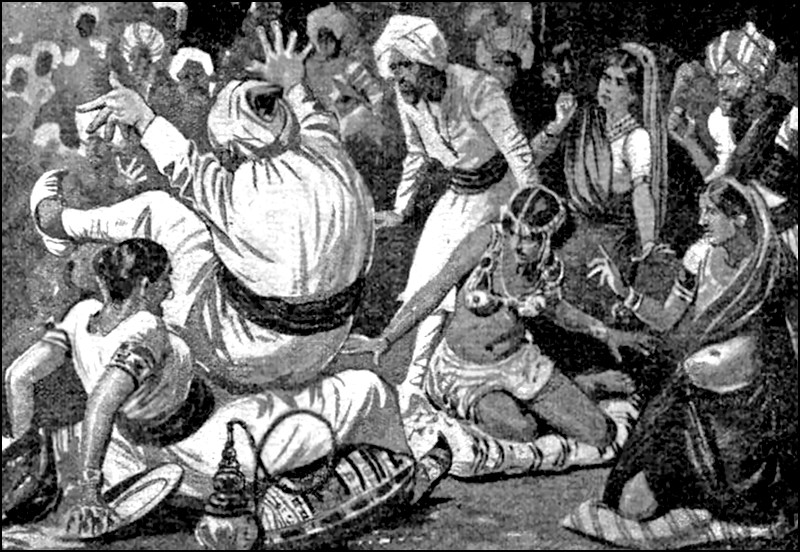

Ich hatte nicht lange Zeit, über den Fall nachzugrübeln. Über mir erscholl ein schauerliches Trompetengeschmetter, vor meinen Augen tauchte es wie ein grauer, dicker Ast auf, bis ich auch den Kopf des Elefanten sah. Er trat hinter mich, nur sein Rüssel blieb über meinem Kopfe schweben.

Auch Menschen waren hereingekommen, ab und zu ging einer an mir vorüber, dunkelbraune Gestalten, fast nackt, aber mit bunten Federn und Blumen geschmückt — und dann wurde eine Kuh vorübergeführt, ich sah zufällig noch das Euter, ehe sie aus meinem engbegrenzten Gesichtskreise wieder verschwand — ich glaubte, sie musste zu meinen Füßen Stellung genommen haben — ja, jetzt hörte ich sie dort vorn brüllen.

Da fiel mir jenes Bild ein, wie der Mann auf der Bank gelegen, wie eine Kuh seine Füße beschnobert hatte.

Was in aller Welt sollte das bedeuten? Auf welche Weise sollte ich gemartert werden? Und was hatte der Alte immer von ›Lachen‹ geschwatzt?

Doch jetzt dachte ich nur daran, dass ich überhaupt gefoltert werden, sollte, und ›Foltern‹ und ›Schmerzen‹ sind wohl untrennbare Begriffe.

Ich war gewillt, die Folter zu bestehen, unter Schmerzen zu sterben.

Noch einmal: des war ich gewillt, hatte es ja selbst provoziert. Ob ich die Folterqualen aushielt, stumm, höchstens noch meine Peiniger verspottend, das war eine andere Sache.

Das kann kein Mensch im Voraus sagen, und tut er es, so ist er an sich schon ein Renommist, dem nicht viel zuzutrauen ist. Renommisten sind stets Feiglinge. Er kann den festen Willen haben, alle Folterqualen standhaft zu ertragen — das genügt schon, schon dann ist er ein Held — aber ob er sie wirklich erträgt, ob er nicht zu wimmern beginnt und um Erbarmen fleht — das weiß nur der, der die Zukunft in alle Ewigkeit kennt.

Eine Stimme sprach in salbungsvoller Weise, ein allgemeines Gemurmel, ein monotoner Gesang — es war für diese Menschen eine feierliche Handlung, sie beteten. Dann erschien wieder der Alte neben mir.

»Willst du mir jetzt alles mitteilen, was du über diesen Tischkoff weißt?«

»Nein!«

»Du weißt, woher er die Pläne von unserem Gebiete hat?«

»Ja, das weiß ich«, forderte ich nun immer mehr heraus.

»Und du willst nicht sprechen?«

»Nein!«

»Wir werden dich sprechend machen.«

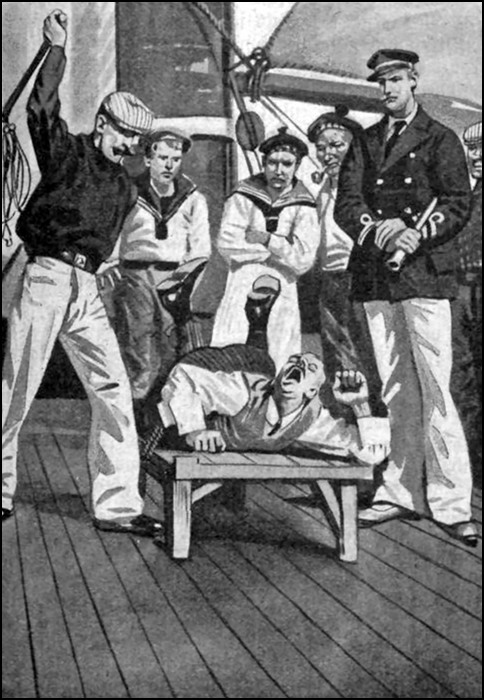

Ein fremdes Wort, und ich fühlte, wie hinten der Kasten geöffnet wurde, indem es kühl von unten herauf kam.

Sofort wurden meine Füße gepackt und meine Beine noch unterhalb der Knie eingeschraubt, worauf man mir die hohen Schnürstiefel und dann auch die Strümpfe auszog.

»Willst du sprechen?«

»Ich verrate nichts!«

Man kann mir nicht verdenken, dass mir ganz unheimlich zumute wurde, um so mehr, als ich gar nicht sehen konnte, welche Vorbereitungen man traf, was für Folterqualen mich erwarteten. Ich dachte an Splitter, die man mir unter die Zehennägel bohren wolle, an glühende Kohlen und dergleichen. Aber meinem Entschlusse, allen Qualen zu trotzen, blieb ich treu. War fast selber gespannt, was ich in dieser Hinsicht leisten könne.

Wieder ein fremdes Wort, und da fühlte ich, wie man in meine Fußsohlen mit einem scharfen Messer lange Einschnitte machte, in jede deren zwei, von den Zehen an bis zur Hacke.

Die Einschnitte konnten gar nicht tief sein, wahrscheinlich wurde nur die Haut geritzt. Es schmerzte durchaus nicht, so wenig wie das Impfen am Oberarm — im Gegenteil, ich hatte eine fast angenehme Empfindung dabei. Wohl schnitt es, schmerzte es ein klein wenig, aber zugleich war es wie ein Kitzeln, dass ich gleich hätte laut auflachen mögen.

Ich habe einmal ein merkwürdiges Buch gelesen, sehr sinnlich geschrieben, üppig, aber in gewissem Sinne hochinteressant. Da wurde erzählt, wie sich zu allen Zeiten hysterisch veranlagte Menschen, aber nicht nur solche, sondern auch andere, besonders Weiber, Lustempfindungen der verschiedensten Art erzeugten.

Besonders im byzantinischen Kaiserreiche sollen sich Frauen Blutegel an die Fußsohlen gesetzt haben, Mücken, Flöhe und dergleichen, das soll ihnen höchst angenehm gewesen sein, zuerst, dass sie sich nicht kratzen durften, und dann, dass sie sich nach Herzenslust kratzen konnten — und nicht nur das, sondern weil die Empfindung des Kitzels mit der Zeit immer schwächer wurden, indem sich die Nerven daran gewöhnten, abgestumpft wurden, mussten sie die Ursache immer verstärken, bis sie ihre Fußsohlen von Sklaven zerfleischen ließen, und da war nicht nur der Prozess der Heilung, der ja immer mit einem Kitzeln verbunden ist, angenehm, sondern auch das schmerzhafte Zerfleischen selbst.

Weiter kam ich in meinen Erinnerungen nicht, denn plötzlich fühlte ich an meinen Fußsohlen einen brennenden Schmerz, dass ich, wenn ich nicht an meinen Vorsatz gedacht, laut aufgeschrien hätte.

Die Schnittwunden an meinen Fußsohlen wurden mit etwas eingerieben, erst mit etwas Feuchtem, dann wie mit einem scharfem, das heißt körnigen Pulver mit scharfen Ecken, was ich fast für Salz halten mochte.

Doch gleich ließ der furchtbare Schmerz wieder nach. Wohl tat es noch weh, aber dazu kam ein anderes Gefühl, ein kitzelndes — kurz, eine Verbindung von Gefühlen, die fast angenehm zu nennen war.

Da brüllte die Kuh, und im nächsten Augenblick fühlte ich, wie es über meine eng zusammenliegenden Fußsohlen in kurzen Zwischenräumen wie ein scharfes Reibeisen ging, immer von unten nach oben.

Was soll ich sagen? Ich brüllte laut auf vor schreiendem Lachen!

Jetzt wusste ich, was jenes Bild vorgestellt, was man mit mir selbst vorhatte.

Zu Tode kitzeln! Ich hatte schon oft genug davon gehört, gelesen — auch in jenem Buche war davon die Rede gewesen — ich hatte nie daran geglaubt, es für ein Märchen gehalten.

Ganz abgesehen von mir! Ich bin überhaupt nicht kitzlig. Mich kann man am Halse oder unter den Armen oder sonst wo kitzeln soviel man will — ich werde höchstens unangenehm. Und wenn ich also da auch nicht mitsprechen kann, so hielt ich es doch auch bei einer sehr reizbaren Person für ausgeschlossen, dass sie durch dieses nicht zu ertragende Kitzeln sich zu Tode lachen kann.

Aber zwischen Kitzeln und Kitzeln ist doch ein Unterschied. Ich will hier nicht von Nervenreiz und dergleichen sprechen, sondern bleibe einfach bei dem allgemein bekannten Worte ›Kitzel‹. Mit einer Federspule darf man mich in den Nasenwinkeln auch nicht kitzeln, dann fange ich ebenfalls an zu lachen und zu jucken. Und wie empfindlich meine Fußsohlen gegen Kitzeln waren, das empfand ich jetzt.

Kurz, ich brüllte geradezu hinaus vor Lachen. Ich wusste, wie man das bewerkstelligte — man hatte meine Sohlen mit Salzwasser eingerieben, das leckte die Kuh mit ihrer reibeisenähnlichen Zunge gierig ab, das Salzwasser wurde immer erneuert, und die feinen Einschnitte in der Haut, noch etwas ins Fleisch, trugen nur dazu bei, die kitzelnde Empfindung zu verstärken.

Und als mir zum Bewusstsein kam, auf welche Weise man mich zum Sprechen bringen wollte, da kam mir auch mein Vorsatz wieder in Erinnerung — ich verstummte, blieb ruhig liegen.

Es gelang mir auch vorläufig, eine kurze Zeit. Aber was ich während dieser wenigen Minuten, vielleicht nur Sekunden, ausgestanden habe, das kann ich gar nicht schildern, da fehlt überhaupt jedes Wort.

Meine Hände waren frei, die sah man ja auch nicht, die durfte ich bewegen — und mit diesen meinen Händen habe ich mir in der Kiste die Sachen vom Leibe gerissen, habe mir die Nägel ins Fleisch gebohrt, immer tiefer, habe mir Fleischfetzen aus den Schenkeln gerissen.

Und dann begann ich zu keuchen — und dann brach der Angstschweiß aus allen Poren hervor — und dann der Todesschweiß — und dann war es vorbei mit meiner Widerstandskraft, denn ich war ein von einem irdischen Weibe geborener Mensch — und da brach ich in ein gellendes Lachen aus und wand mich in meinem Kasten in krampfhaften Zuckungen, soweit die Halskrause und die festgeschnallten Füße es erlaubten.

Ich glaube, dass ich alle Schmerzen und Qualen standhaft ertragen kann — ich will nicht renommieren, aber ich glaube es. Es sind so viele Märtyrer auf dem Scheiterhaufen, am Kreuze gestorben, sie sind fürchterlich gefoltert worden und haben bis zum letzten Atemzuge ein lächelndes Antlitz gezeigt — Blassgesichter haben am Marterpfahl ebenso mit spöttischer Verachtung alle Qualen ertragen wie jeder nordamerikanische Indianer — ich habe genug Gliedmaßen amputieren sehen, ohne Narkose, habe selbst Beine und Arme abgesägt, und ich habe oft genug den Fall erlebt, dass der Betreffende mit keiner Wimper zuckte, der eine Matrose kaute dabei seinen Tabak klein, ein anderer rauchte seine Pfeife dazu — ja, ich glaube, ich weiß es, das könnte auch ich! Ich wäre zu stolz dazu, Zeichen des Schmerzes zu geben, da würde ich mich selbst verachten.

Aber hier die an meinen Fußsohlen leckende Rinderzunge — das hielt ich nicht aus, das ging über meine Kräfte.

»Hahahaha — ich will gestehen — hahaha — hört auf — hört auf — hahahahaha — ich sterbe vor Lachen!!«

Und das Lecken der scharfen Rinderzunge hörte auch auf, sofort war jede kitzelnde Empfindung verschwunden.

Aber keuchend und röchelnd lag ich da, wohl schon Schaum vor dem Munde — es war dennoch nicht anders, als ob ich die furchtbarsten Schmerzempfindungen durchgemacht hätte.

»Willst du gestehen?«

»Ich habe nichts zu gestehen.«

»Was, schon wieder?!«

»Nein, ich weiß ja selbst nicht, wer dieser Tischkoff — —«

Da fing das Reibeisen von Zunge schon wieder zu lecken an.

Einen Augenblick wollte ich fest bleiben, konnte es auch — dann aber war ich von Neuem überwältigt.

»Ich kann ja gar nichts aussagen«, wimmerte ich unter brüllendem Lachen. »Erbarmen, Erbarmen — hahaha — — das hatte ich ja nur so gesagt — hahahaha...«

»Bei meinem Heiland, was geht hier vor?!«, wurde da mein sonores Brüllen noch von einer durchdringenden Stimme übertönt, die nur einem Weibe angehören konnte, und da das Lecken sofort aufhörte, war es auch sofort mit dem Kitzel vorbei, die Nachwehen bestanden nur noch in vollkommener Erschöpfung.

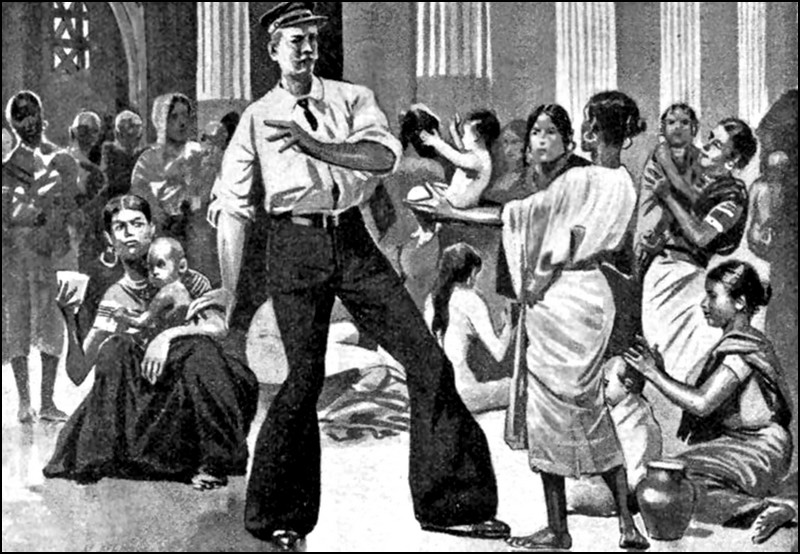

Und während zu meiner Linken, mir sichtbar, der Alte stand, sah ich zu meiner Rechten plötzlich ein Mädchen stehen mit blondem Haar und weißer Haut, die schlanke Gestalt nach malaiischer Weise in einen enganliegenden Sarong aus kostbarster, buntschillernder Seide gewickelt, vielen Schmuck von Gold, Perlen und Edelsteinen tragend.

Dieses Mädchen, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, eben erst zur Jungfrau erblüht, kam mir wie ein Engel, wie eine Fee aus dem Märchenlande vor — und der Alte, trotz seines weißen Gewandes, wie ein der Hölle entstiegener Teufel.

Denn solch eine Grimasse schnitt er beim Anblick des Mädchens, das ihm ebenfalls ganz überraschend gekommen sein musste.

»Was willst du hier, Jokonda?«, stieß er hervor.

Sie sprachen Englisch zusammen, und dabei blieb es. Offenbar sollten die umstehenden Eingeborenen ihre Unterhaltung nicht verstehen. Ich gebrauche das im Englischen fast ganz unbekannte ›du‹, um wiederzugeben, wie die beiden auf vertrauterem Fuße stehen mussten.

»Was hier vorgeht, frage ich!«

»Du siehst es ja.«

»Du hast den Gefangenen gefoltert, obgleich ich es dir streng verboten habe.«

»Das ist keine Folter, ich mache nur Kaiadoba mit ihm.«

»Hast du mir nicht selbst gesagt, dass Kaiadoba die fürchterlichste Qual sei, an der jeder Mensch unter Lachen stürbe?«

»Ich hätte ihn nicht sterben lassen.«

»Aber die furchtbare Qual muss er doch ausstehen. Und weshalb machst du Kaiadoba mit ihm?«

»Er soll mir gestehen, wer jener Mann mit dem faltigen Gesicht ist, der unsere Gewässer und fast alle unsere Geheimnisse kennt...«

»Das weiß dieser Mann, der Kapitän jenes Schiffes, gar nicht.«

»Woher willst du denn das wissen?«

»Weil jener Mann, der sich Mister Tischkoff nennt, sich mir bereits offenbart hat.«

Das Stutzen des Alten war groß.

»Was?! Er hat — sich dir — offenbart?!«

»Ja.«

»Wie ist denn das möglich? Hast du denn schon mit ihm gesprochen?«

»Er befindet sich als Gast auf der Insel. Während du dich mit dem Gefangenen beschäftigtest, d. h., während du meiner Ansicht nach dem an der giftigen Frucht Erkrankten deine Pflege widmetest, habe ich mich an Bord jenes Schiffes begeben und mit dem fremden Manne Rücksprache genommen.«

»Den Tod über dich!!«, schrie der Alte in plötzlich hervorbrechender Wut auf.

»Solche Worte verbitte ich mir!«, fuhr da aber auch das Mädchen empor, und trotz seiner zierlichen Gestalt und seiner lieblichen Gesichtszüge stand es im Augenblick doch wie eine zürnende Rachegöttin da, ohne dadurch etwas von seiner Hoheit einzubüßen.

Ich sah es schon kommen — hier sollte so etwas ausbrechen, was man im gewöhnlichen Leben einen Familienstreit nennt — und so war es denn auch.

Der Alte brach in ein höhnisches Lachen aus.

»Du — du? Gar nichts hast du dir zu verbitten!«

»Was?! Was wagst du mir zu sagen?«, fuhr das Mädchen noch mehr empor, mit einem Male ganz bleich werdend.

»Dass du dir gar nichts zu verbitten hast!«

»Oho! Oho! Wer hat hier zu befehlen, wir, mein Bruder und ich, oder Sie, Mijnheer Gustav van Roch?«

Ein Wort gab schnell das andere, jetzt schien aber die Unterhaltung trotz aller Bissigkeit doch zeremonieller zu werden, oder eben deshalb, sodass ich wieder das ›Sie‹ wähle.

»Hahaha!«, lachte der Alte. »Glaubt ihr Kinder denn wirklich, dass ihr hier überhaupt etwas zu befehlen habt?«

»Allerdings haben wir schon längst bemerkt, dass Sie uns zu Puppen machen wollten, denen man nur scheinbar gehorcht, während Sie hier als Tyrann regieren wollen!«

»Nun, wenn ihr das schon längst gemerkt habt, dann ist es ja gut, dann erspart ihr mir ja die nähere Erklärung!«, lachte der Alte weiter, welcher Hohn das brave Mädchen aber nicht viel zu inkommodieren schien.

»Ja, es wäre gut für Sie, wenn nicht auch wir schon Gegenmaßregeln getroffen hätten.«

»Maßregeln? Was für Maßregeln?«, stutzte der Alte doch etwas.

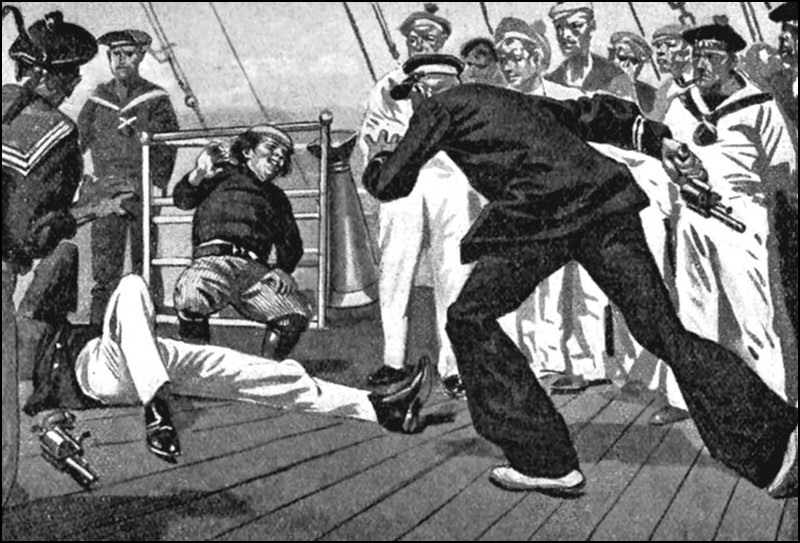

»Sie werden es erfahren. Und nun befehle ich Ihnen: Dieser Gefangene wird sofort befreit, er ist unser Gast!«

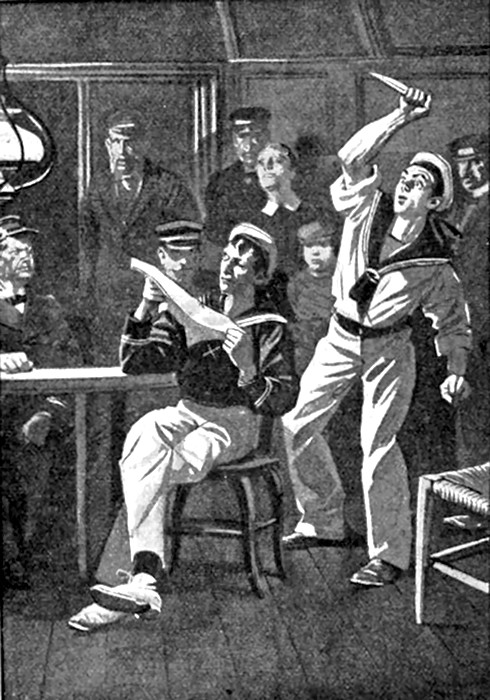

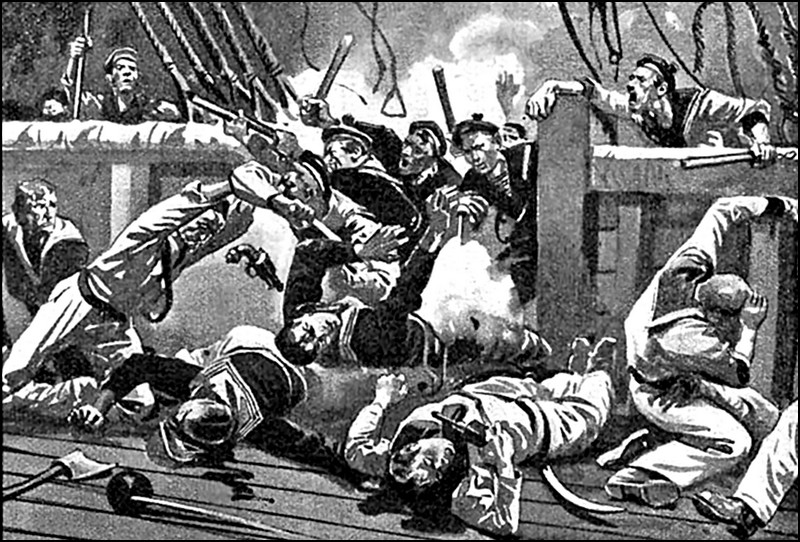

»Und ich sage dir: er bleibt auf der Folterbank! Willst du es denn endlich hören? Er soll der erste dieser vermaledeiten Faringis sein, der dem heiligen Elefanten geopfert wird, dessen noch rauchendes Herz unsere Leute essen werden, auf dass sie nicht mehr nur dem Namen nach Malusos sind, sondern würdige Nachfolger ihrer großen Ahnen. — Auf, ihr Priester der Malusos, fahrt fort mit Kaiadoba an diesem verfluchten Fremden, der heilige Elefant wartet und segnet eure Arbeit!«

Der Alte hatte wohl vergessen, dass er Englisch sprach, was die dunkelhäutigen Kerls nicht verstanden — jedenfalls sah ich keine Gestalt sich rühren.

Oder war es die Erscheinung dieses Mädchens, dass sie dem Alten den Gehorsam verweigerten?

Sie war dichter an mich herangetreten, und erst jetzt sah ich, dass sie in der rechten Hand eine Art Hundepeitsche trug, und mit der linken Hand machte sie sich an meiner hölzerner Halskrause zu schaffen.

»Dieser Mann ist frei, sage ich!«

»Wehe, wenn du ihn zu befreien wagst!«, erklang es aus dem Munde des Alten noch drohender, als aus dem ihren, und auch er streckte die Hand aus, um sie zu hindern.

»Weg die Hand!«

»Zurück!«

»Gottes Tod über...«

»Da!!«

Es klatschte, knallte schon mehr — und die steife Lederpeitsche hatte über das weißbärtige Gesicht des Alten einen blutenden Streifen gezogen.

Der Getroffene war zurückgetaumelt, die Hände vor dem blutenden Gesicht — dann aber fuhr er wie ein Rasender empor.

»Das mir — das mir — nun ist es gut — ram ram mahadeo, ram mahadeo, mahadeeeooooo!!!«

Die ersten Worte waren keuchend, die letzten gellend von seinen Lippen gekommen.

Und ich kannte diese Worte ›ram ram mahadeo‹, hatte wenigstens von ihrer Bedeutung gelesen, schon von Augenzeugen erzählen hören.

Die Inder haben sich schon seit uralten Zeiten der Elefanten nicht nur zur Arbeit, sondern auch im Kriege bedient, und dabei wiederum nicht nur als Reittier, sondern die kolossalen Dickhäuter mussten selbst mit ›Soldatens spielen‹, mussten direkt als furchtbare Gegner vorgehen.

Jedes Tier unterliegt manchmal Wutanfällen, wenn man da nicht gleich von Wahnsinn sprechen kann, und das um so mehr, je höher entwickelt seine Geistesfähigkeiten sind. Und das klügste Tier ist unbestreitbar der Elefant.

Die Veden, das sind die heiligen Bücher der Brahmanen, wie die der Buddhisten, z. B. Buddhas Lebensbeschreibung, der Inder Evangelium, sind voll von wahnsinnigen Elefanten. Alles wirft der rasende Riese nieder, zerstampft es unter seinen Füßen, da hilft keine Waffe, Regimenter zerstieben vor dem Ungeheuer — da tritt ihm Bodhisattva Buddha entgegen, mit liebevollem Blick streckt der Göttersohn die Hand gegen ihn aus — und kraftlos bricht das Ungeheuer plötzlich zusammen, beruhigt erhebt es sich wieder, schmiegt sich gehorsam an den Gottgesandten — der Geist des Wahnsinns ist von ihm gewichen.

Und diesen Wahnsinn können die Inder bei jedem gutabgerichteten Elefanten künstlich hervorrufen. Noch heute. Der Führer singt mit kreischender Stimme: ram ram mahadeeeoo!! — und da gerät der Elefant plötzlich außer sich, wirft den Rüssel zurück, ein furchtbares Gebrüll, und nun drauflos, alles Lebendige unter die Füße gestampft! Wie das den Tieren beigebracht wird, weiß ich nicht.

Schließlich ist das gar nicht so schwer zu begreifen. Der Elefant wird eben erst in sicherem Verschlage öfters zur Wut gereizt, durch Schläge und Stiche, immer unter jenem Kampfrufe.

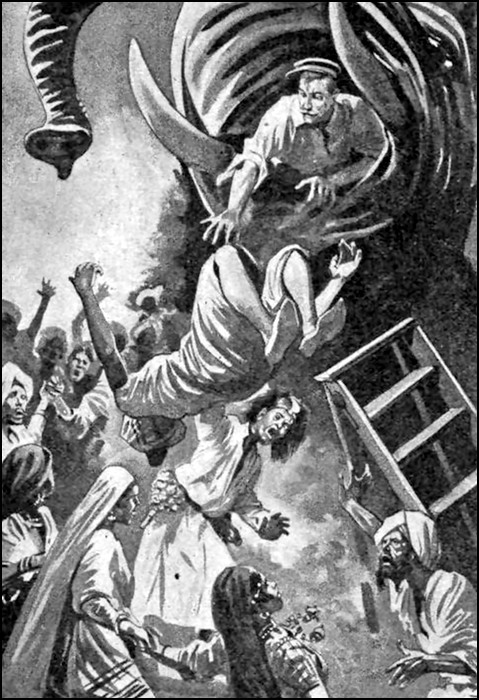

»Ram ram mahadeeeooo!!!«, hatte auch der Alte gekreischt. Und da aus dem Rüssel, der ständig über meinem Kopfe geschwebt hatte, ein schmetterndes Gebrüll, aber ein ganz anderes als vorhin, das war gegen dieses nur das Lärmen eines Kindertrompetchens gewesen. Einfach haarsträubend, im übrigen ganz unbeschreibbar, mit keinem anderen Tone zu ergleichen.

»Ram ram mahadeeeooo!!!«, brüllte der Alte nochmals.

Was sollte der Elefant? Nun, jedenfalls tat er nicht das, was der Alte von ihm verlangte, vielmehr ganz offenbar gerade das Gegenteil.

Plötzlich schoss der graue Rüssel wie eine vorwärtsschnellende Schlange über mich hinweg, und im nächsten Augenblick zappelte der Alte über meinem Kopfe, umschlungen von eben diesem Rüssel.

Ich hörte noch viele Schreie des Entsetzens, sah die mir zunächst stehenden Kulis auf und davon stürzen — mehr Zeit zum Beobachten hatte ich nicht, und es war auch keine günstige Gelegenheit, um Studien zu treiben.

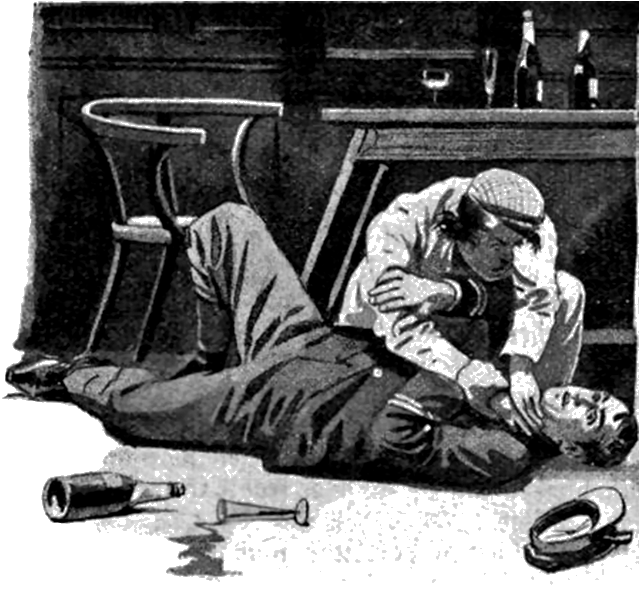

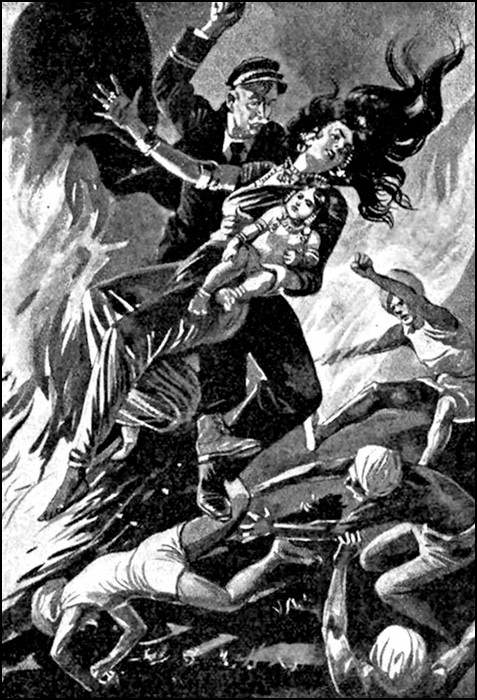

Sofort hatten weiche Händchen an meinem Halse herumgekrabbelt, ich sah das Mädchen nach dem Fußende des Kastens springen, der Sargdeckel wurde empor gekippt, ich war frei.

»Wir müssen fliehen, wir müssen fliehen — schnell, schnell — wir sind noch nicht in Sicherheit!«

Das ließ ich mir nicht zum zweiten Male sagen, und wenn meine Glieder auch durch das lange, eingeschränkte Liegen sehr gelähmt waren, vielleicht mehr noch durch den Genuss jener höllischen Frucht, so war ich wieder lebendig gewordener Toter doch schnell genug aus meinem Sarge heraus, und ich hatte noch so viel Geistesgegenwart, sofort nach meinen Strümpfen und Stiefeln zu greifen, die ich am Boden liegen sah. Denn ich bin nicht gern barfüßig in Gesellschaft, zumal in Damengesellschaft.

Die Fußfutterale auch noch anzuziehen, dazu hatte ich freilich keine Zeit mehr, das Mädel, mein Engel, hatte mich schon bei der Hand genommen und zog mich mit sich fort.

Es ging im Laufschritt durch ein Tor in der Wand. Vor mir waren keine Menschen mehr, und als ich noch einmal zurückblickte, sah ich den riesenhaften Elefanten dastehen und mit dem zappelnden und brüllenden Alten noch immer Fangball spielen, oder ihn doch im Rüssel so hin und her schwenken.

Und weiter Hand in Hand im Laufschritt durch einen endlosen Gang!

»Können Sie laufen?«, fragte mich unterwegs einmal mein Engel mit fliegendem Atem.

»Das merken Sie doch.«

»Hat man Ihnen nicht die Fußsohlen aufgeschnitten?«

Ich fühlte wirklich absolut nichts davon. Ja, doch — aber nichts weiter als etwas Jucken. Es waren eben ganz schwache Hautritze gewesen.

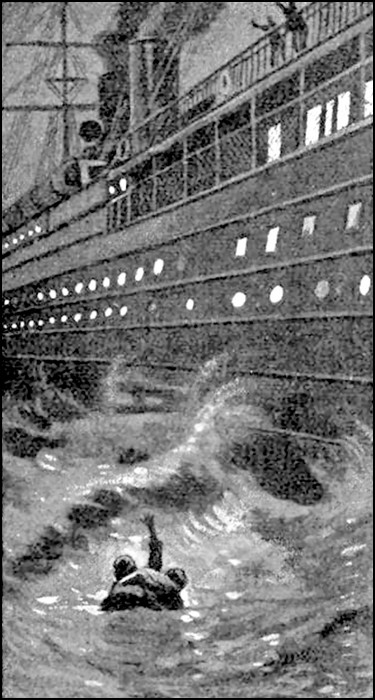

»Wir sind noch nicht gerettet«, stieß meine Führerin wieder mit fliegendem Atem hervor. »O, das wird noch ein Blutbad geben — ein furchtbares Blutbad — wenn wir nur erst auf dem Schiffe sind!«

»Auf meinem?«

»Ja, ja, auf der ›Sturmbraut‹.«

»Wo liegt die?«

»Hier an der Mauer. Ha, wenn das van Roch gewusst hätte, dass das Schiff bis dicht an die Insel herankam! Aber er war eben so ganz in seine scheußliche Beschäftigung vertieft, und so war dies schließlich auch ein Glück.«

Wir hatten das Ende des Klosterganges — denn an einen solchen musste ich immer denken — erreicht, und da sah ich an einer Art von Kaimauer meine ›Sturmbraut‹ liegen, sah meine Jungen an Deck stehen — in diesem Augenblicke aber, als mich die brennende Sonne umflutete, fühlte ich mit einem Male eine furchtbare Schwäche über mich kommen — und plötzlich war mir, als ob die ›Sturmbraut‹ mit der ganzen Takelage in die Luft schösse, während ich in die Tiefe versank — das Bewusstsein hatte mich zum zweiten Male verlassen.

Wie befinden Sie sich, Herr Kapitän?« Ich sah mich in meiner Koje liegen, und neben mir saß Tischkoff, schon wieder mit einem Löffel.

»Danke, ganz gut.«

»Fühlen Sie kein Gliederreißen?«

Ich betastete meinen Körper.

»Nein, bei mir reißt gar nichts.«

»Sie haben doch wenigstens ein Dutzend Früchte von dem Schlafbaume gegessen, wie wir dann an den Kernen erkannten.«

»Wahrscheinlicher sogar drei Dutzend.«

»Mensch, haben Sie eine Natur! Drei Früchte genügen schon, um einen normalen Menschen zu töten. Und Sie schlafen gesund und erwachen ohne Krämpfe.«

»Mir ist von den Malusos, wie sich die Kerls nennen, schon vorher etwas eingeflößt worden.«

»Ich weiß es. Aber trotzdem. Ich glaube, Sie können ein Beefsteak mit Arseniksauce vertragen. Doch lassen wir das. Sind Sie zum Sprechen und zum Zuhören fähig?«

»Ich denke, das könnten Sie doch merken. Wer ist nun eigentlich dieses engelgleiche Mädchen, das mich gerettet hat?«

»Sie ahnen es nicht?«

»Nein.«

»Das ist die Tochter von James Brooke.«

Nein, das hatte ich allerdings nicht geahnt. Das heißt nämlich, in meinem Sarge hatte ich mich überhaupt nicht mit Ahnungen abgegeben, und jener ›Familienstreit‹ hatte sich gar schnell abgespielt.

»Was Sie nicht sagen! Sollte James Brooke nicht eine Tochter des Sultans von Brunei geheiratet haben?«

»So ist es, das ist ihre Mutter.«

»Und war das nicht eine Malaiin?«

»Ganz recht.«

»Dieses Mädel hat aber verdammt wenig Ähnlichkeit mit einer Malaiin, sieht vielmehr ganz wie eine reinrassige Engländerin aus.«

»Weil sie eben ganz nach dem Vater geraten ist. Solche Naturspiele kommen vor. Der Sohn, Rudyard Brooke, hat wieder Aussehen und Wesen der Mutter. Sonst aber dennoch ein germanisches Herz.«

»Ja, wie kommen die Kinder von James Brooke eigentlich hierher?«

»Wollen Sie nicht lieber zuerst erfahren, wie Sie selbst hierher kommen?«

»Ja, erzählen Sie von Anfang an.«

»Sie haben uns mit Ihrer Entfernung große Sorge gemacht.

Erst als Sie auch nicht zum Mittagessen an Bord kamen, suchte man Sie. Ihre Fährte war ja leicht genug zu finden, nur Sie selbst nicht, aber ich erkannte doch sofort, dass Sie von den Früchten des Schlafbaumes gegessen hatten, und ferner, dass Sie in die Hände von Eingeborenen gefallen waren. Das verrieten Ihre Spuren und die eines Bootes, das halb auf den Strand gezogen worden war.

Nun, es war zum Teil auch meine Schuld, ich hätte die ganze Insel besser bewachen lassen sollen. Eingeborene hatten trotz unserer Schießdemonstration gewagt, die Insel von einer anderen Seite zu betreten, hatten Sie im todähnlichen Schlafe gefunden, Sie mitgenommen.

Als wir das konstatiert hatten, war es schon nachmittags gegen vier Uhr. Sofort Dampf aufgemacht und hin nach jener Insel, welche die Malusos ihre Residenz nennen. Doch über die Malusos selbst später.

Ich ließ mich an Land rudern, auf jede Gefahr hin. Mijnheer van Roch, der sich selbst den Alten vom See nennt, das Haupt dieser Bande, kam mir denn auch entgegen.

Ja, ganz richtig, der Kapitän des Schiffes wäre in seiner Gewalt, und er würde Sie uns nicht eher ausliefern, als bis ich bei meinem Gott und bei sonst etwas heiligst geschworen hätte, sofort den Rückweg anzutreten, wegen der Verschwiegenheit müssten wir statt Ihrer drei Matrosen als Geiseln stellen, wie wir drei vornehme Malaien bekommen sollten, die später wieder ausgetauscht würden.

Ich drohte damit, die ganze Residenz in Trümmer zu schießen. Er lachte mich einfach aus. Dann könnten wir zusehen, wie Sie dem heiligen Elefanten geopfert würden.

Sie verstehen. Dieser geriebene Holländer, von dem ich Ihnen noch später erzählen werde, wusste eben ganz genau, dass Sie hier doch eigentlich die Hauptperson sind, mindestens, dass wir Sie niemals aufopfern würden, und somit hatte er uns ganz in der Hand.

Nun war guter Rat teuer. Ich erbat mir Bedenkzeit bis zum anderen Morgen, was mir auch gewährt ward, wodurch jedoch der gute Rat nicht billiger wurde.

Ich saß die ganze Nacht in meiner Kabine und zermarterte mir den Kopf, wie herauskommen aus dieser Kalamität. Da ward ein Boot gemeldet. Wären es Feinde gewesen, sie hätten uns überrumpeln können. So finster war die Nacht, und so geräuschlos war es herangekommen.

Ein Weib, eine Malaiin wünsche mich zu sprechen, meldete mir der ob seiner Nachlässigkeit ganz verwirrte Mahlsdorf.

Sie kam in die Kajüte. Und als sie sich aus Tüchern und Schleiern gewickelt hatte, sah ich vor mir eine junge Engländerin stehen, fast ein Kind noch.

›Wissen Sie, wer ich bin?‹ — Nein. — ›Jokanda, die Tochter von James Brooke, die mit ihrem Bruder, der jetzt krank darniederliegt, hier bei der geheimen Sekte der Malusos ein Asyl gefunden hat, und ich komme, um mich mit Ihnen zu verbünden.‹

Sie erzählte mir die ganze Nacht. Was ich von ihr erfuhr, ist folgendes:

Vor vier Jahren also starb James Brooke, bisher von den Engländern in Ruhe gelassen. Jetzt aber kamen diese, forderten die Provinz Sarawak als erbloses Besitztum eines englischen Untertanen als ihr Eigentum. Wie sie die beiden vorhandenen Kinder nicht als erbberechtigt anerkannten, weil der Vater eine Malaiin nach mohammedanischem Ritus geehelicht, das habe ich Ihnen ja schon erzählt.

Der Sultan von Brunei musste klein beigeben, er nahm seine beiden Enkel an seinen Hof. Aber diese, die zwölfjährige Jokanda und der um ein Jahr ältere Rudyard, waren hier vor Nachstellungen von englischer Seite nicht sicher. In der Ansicht, dass sie doch einmal als berechtigte Erben auftreten, überhaupt Schwierigkeiten machen könnten, trachtete man den beiden Kindern nach dem Leben, mindestens nach der Freiheit, suchte sie mehrmals zu entführen. Wenn die Attentäter auch immer Inder oder Chinesen waren, so gingen die Anschläge doch ganz offenbar von England aus, wenn ich auch nicht gerade von der englischen Regierung sprechen will.