RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

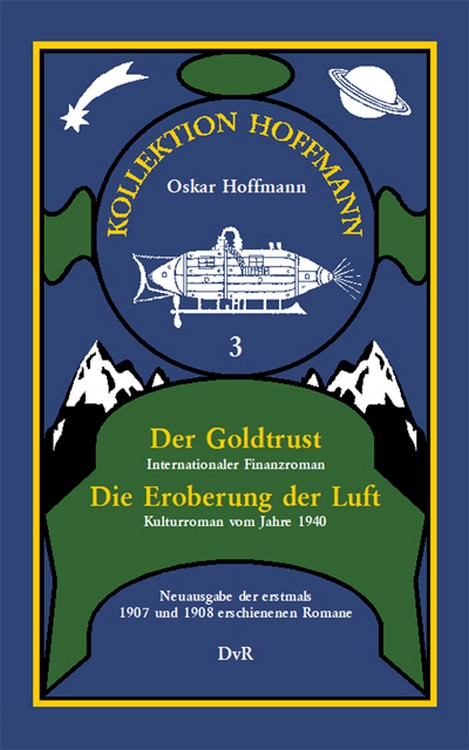

Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft

(Champion-Romane. Bd. 2).

Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.

[wahrscheinlich 1. Aufl. 1908],

Einbanddeckel einer gebundenen Ausgab

Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft

(Champion-Romane. Bd. 2).

Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.,

Einbanddeckel einer broschierten Ausgabe

Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft

(Champion-Romane. Bd. 2).

Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger,

7. Aufl. o. J. [1908], Einbanddeckel.

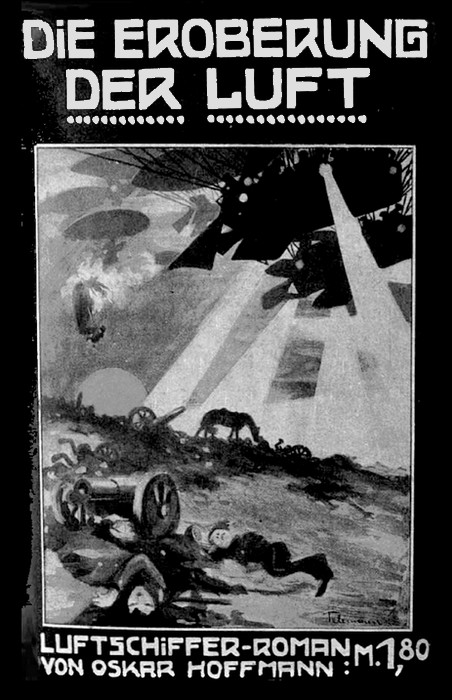

Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft

(Champion-Romane. Bd. 2).

Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger o.J.,

Einbanddeckel einer broschierten Ausgabe

197

Oskar Hoffmann: Die Eroberung der Luft

(Champion-Romane. Bd. 2).

Berlin/Leipzig: Seemann Nachfolger,

14.-18. Aufl. o.J. [1910],

Titelseite (S. 3, unpaginiert)

Jahrtausende hindurch hat der Mensch die Segler der Lüfte, die Vögel, beneidet, wenn dieselben im blauen Luftozean dahinschwebten. Wer sich wie ein Adler über die höchsten Alpengipfel mühelos zu erheben vermöchte — mit solchem Wunsche haben sich in jedem verflossenen Säkulum der Erdgeschichte gar viele Sterbliche getragen. Als das Jahr 1782 hereingebrochen war, da sollte sich der jahrtausendalte Wunsch zum ersten Male für die Menschheit erfüllen. Montgolfier trat zu dieser Zeit als Pionier einer zukünftigen Aeronautik vor seine Mitwelt in die Schranken.

Mit seinem Ballon, der Montgolfière, sollten zwei zum Tode Verurteilte einen ersten Aufstieg in die Lüfte unternehmen. So hatte es König Ludwig XVI. bestimmt. Über dieses Dekret des Souveräns ergrimmte ein Edelmann namens Pilâtre de Roziers. Zwei elende Verbrecher sollten den Erstlingsruhm genießen, in den Lüften zu segeln? Nein! — Der Monarch mußte umgestimmt werden. In heller Begeisterung für die grandiose und erhabene Erfindung seines Landsmannes flehte Pilâtre de Roziers Ludwig XVI. an, ihm und seinem Freunde, dem Marquis d'Arlandes, den ersten Aufstieg in der Montgolfière zu gestatten. Der König willigte schließlich ein, und es fand zunächst ein erster Probeversuch in der Weise statt, daß sich Pilâtre de Roziers mit einem durch erhitzte Luft gefüllten Ballon, welcher an Stricken gehalten wurde, 30 Meter über den Erdboden erhob. Einige Wochen später fand dann eine Luftreise in einem freischwebenden Ballon statt.

Die nötigen Vorbereitungen dazu hatte man im Garten de la Muette, nahe dem Boulogner Walde, in Gegenwart des versammelten Hofes getroffen. Nach einer Fahrt von fünfundzwanzig Minuten waren dann die kühnen Luftschiffer an der entgegengesetzten Seite von Paris, nahe der Mühle von Croulebarbe, wieder gelandet. Ihr Ballon war mit erhitzter Luft gefüllt gewesen; dazu befand sich in der Mitte des Ballons eine Pfanne, auf der sie von Zeit zu Zeit ein Bündchen Stroh verbrannt hatten, um die Ausdehnung der Luft zu unterhalten. Man sieht leicht ein, wie gefährlich dieses Verfahren war, da sich das Feuer jeden Augenblick dem Ballon mitteilen konnte. Einige Tage später wurde dann das Experiment von de la Muette im Tuileriengarten durch den Physiker Charles und die Gebrüder Roberts wiederholt, aber nicht mit Hilfe jenes gefährlichen Strohfeuers, das die erste Luftfahrt zu einem fast schrecklichen Schauspiel gemacht hatte, sondern mittels Wasserstoffgases.

Zu jener Zeit waren dann noch zahlreiche Luftschiffahrten unternommen worden. Einen traurigen Ausgang hatte unter anderen die, bei welcher der unglückliche Pilâtre de Roziers sein Leben einbüßte. Er hatte, um weit genug fahren und nach Belieben fallen und steigen zu können, eine Montgolfière mit einer Charlière verbunden. Sein Apparat fing aber Feuer, und der unglückliche Luftschiffer stürzte aus bedeutender Höhe nieder und wurde zerschmettert. Dann fiel der Luftschiffer Blanchard seinem Flugversuche zum Opfer. Dieser fuhr am 7. Januar 1785 in Begleitung des Doktors Jeffries zum ersten Male über den Kanal von Dover nach Calais, woselbst man ihm zur Erinnerung an diese Luftfahrt ein Denkmal errichtete. Übrigens waren diese beiden Luftschiffer damals nahe daran, ins Meer zu fallen und erreichten die französische Küste nur, nachdem sie allen Ballast, Instrumente und zuletzt ihre Kleidungsstücke ausgeworfen hatten, wodurch der Ballon erleichtert wurde.

Wie der Leser ersehen hat, hatte also die Wiege der Aeronautik im belle La France gestanden, und der Zufall wollte es nun, daß etwa zweihundert Jahre später wiederum denen jenseits der Vogesen der Ruhm zufallen sollte, durch Erfindung eines elektrischen Luftvehikels die Ära eines wirklichen Luftverkehrs zu eröffnen.

Zwei Säkulen hindurch hatten sich Menschen aller Kulturstaaten und Berufe abgemüht, ein lenkbares Luftschiff und eine Flugmaschine zu konstruieren. Erst nach Anbruch des Jahres 1900 gelang es, eine Lenkbarkeit der Luftfahrzeuge zu erzielen und letztere dadurch unmittelbar von jeder Luftströmung unabhängig zu machen. Männer, wie Santos Dumont, Zeppelin, Lebaudy und andere waren mit neuen Ballonkonstruktionen bahnbrechend hervorgetreten. Ihren später verbesserten Konstruktionen folgte dann die französische Flugmaschine, und mit deren Erfindung im Jahre 1940 begann die grandiose Ära des Luftverkehrs. Seine Hoheit der Mensch war von da ab nicht mehr an den Boden gefesselt, auf den ihn einstmals der Schöpfer gestellt hatte.

Brechen wir nun hier den Faden unserer Vorrede ab und schweifen über in das Gebiet und die Zeit, in der die vorliegende Erzählung spielt.

Der Schauplatz der folgenden Begebenheiten, der Ort, der in den Annalen der Aeronautik allzeit als Geburtsstätte des Menschenfluges gelten sollte, hieß Auteuil, ein Vorort von Paris, der aber bereits zum Weichbild des Seinebabels gerechnet wurde.

Dort, wo die Baumwipfel an der Lisière des Bois de Boulogne einander zurauschten, daß auf der Erde eine neue Kulturepoche hereinbräche, dort gaben sich an einem sonnigen Frühlingstage eine Anzahl hochangesehener Männer ein Rendezvous.

Monsieur Chapelle, Marquis d'Espingal, Verkehrsminister Villemain, René Lemonnier und die Rektoren der École polytechnique und der École centrale des arts et manufactures, Crébillon und Mercier, waren nach Auteuil herübergekommen, um mit noch anderen hochstehenden Persönlichkeiten in Gegenwart des Helden des Tages, Victor de Saint-Martin, aeronautische Beratungen zu pflegen.

Monsieur de Saint-Martin, dem die Menschheit den Anbruch einer neuen Kulturära zu verdanken hatte, war durch seine Erfindung des Menschenfluges mit einem Schlage aus den Reihen obskurer Techniker in den Vordergrund getreten und wurde von seiner Mitwelt gebührend angestaunt und verehrt.

Das war alles so plötzlich gekommen. Monsieur de Saint-Martin hatte nämlich einen neuen elektrischen Akkumulator erfunden und diesen sofort in praxi bei einer von ihm schon früher konstruierten Flugmaschine angewandt. Diesem seinem Tun entsprang nun eine große Weltumkrempelung. Der Verkehr sollte damit in neue Bahnen einlenken und ließ im voraus Perspektiven gewahren, deren Parallelen ins Endlose zu verlaufen schienen.

Besagte Herren Deputierten hatten sich in dem Gebäude der internationalen aeronautischen Gesellschaft zusammengefunden und waren im Begriff, im Konferenzzimmer eine für alle Kulturstaaten wichtige Beratung zu pflegen.

Der Vorsitzende des Aeroklubs, François Levasseur, ein erfahrener, technisch durchgebildeter Mann, nebenbei gesagt von hochgewachsener Gestalt und leicht ergrautem Haar, hatte das Präsidium in der kleinen Versammlung inne.

»Monsieur de Saint-Martin ist leider noch nicht erschienen,« ließ sich Levasseur vernehmen, als die anwesenden Herren sich gegenseitig begrüßt hatten und sich eben auf Sitzen niederließen, um in die Debatte einzutreten. »Ich habe sogleich einen Boten nach seiner Wohnung entsandt und hoffe bestimmt, daß wir auf sein Erscheinen rechnen können.«

Levasseur hatte, wenn er sprach, immer etwas schnarrendes in der Stimme, er befleißigte sich auch stets langsam zu sprechen, da er ein Mann von dem Schlage derer war, welche jedem gesprochenen Worte einen gewissen Wert beimessen. So kam es denn, daß alles, was über Levasseurs Lippen kam, stets, wie man zu sagen pflegt, Hand und Fuß hatte. Diese Eigenheit war ihm immer zum Vorteil gereicht, ein übereilig gesprochenes Wort konnte ihn nie schädigen, weil er eben ein solches niemals aussprach. Es ist nötig, dies hier so eingehend hervorzuheben, da die Eigenheit, seine Rede stets wohl zu erwägen, Levasseur als einen unbedingt glaubwürdigen Mann hinstellte. Nicht zum wenigsten hatte er ihr den hohen Posten, den er als Präsident des Aeroklubs einnahm, zu verdanken.

»Ich möchte vorschlagen,« fuhr Levasseur fort, »unsere Verhandlungen nicht eher zu beginnen, als bis Monsieur de Saint-Martin zur Stelle ist.«

»Sehr richtig.« echote die klangreiche Stimme des Verkehrsministers Villemain.

»Wir können ja einstweilen die neuen Satzungen des Aeroklubs einer näheren Betrachtung unterziehen,« meinte Marquis d'Espingal.

Da die anderen Herren diesem Vorschlage zustimmten, so erhob sich Levasseur wieder, nahm ein vor ihm liegendes Schriftstück zur Hand und ließ sich wie folgt aus:

»Meine Herren. Nachdem die bisherigen Satzungen des französischen Aeronautenklubs durch die geniale Erfindung de Saint-Martins für die Bestrebungen des Klubs nicht mehr gut verwendbar sind und weil sich unsere Vereinigung zu einer internationalen Gesellschaft umgestempelt hat, war es an der Zeit, neue Statuten zu entwerfen. Die Mitglieder des Aeroklubs haben unter meinem Vorsitze die wichtigsten Punkte der neuen Satzungen versuchsweise festgelegt, und es handelt sich jetzt darum, ob der Entwurf in den Grenzen, in denen er sich bewegt, allseitige Zustim>mung findet.«

»Lassen Sie hören, wie die Paragraphen formuliert worden sind,« entgegnete der Verkehrsminister und verschränkte seine Arme, eine Stellung die er gern einnahm, wenn er einer wichtigen Ausführung andächtig folgen wollte. Villemain ähnelte etwas Monsieur Levasseur insofern, als auch er ein Freund großer Bedachtsamkeit war. Anderseits ließ ihn sein cholerisches Temperament aber nur zu leicht die Grenzen einer wohl erwogenen Rede überschreiten, so daß er mitunter doch recht unbedachte Worte hervorstieß. Solche ihn überkommende Momente ärgerten den Verkehrsminister hinterher immer gewaltig.

»Die neuen Satzungen des internationalen Aeroklubs enthalten vorläufig nur die wichtigsten Paragraphen,« begann Levasseur und schlug das Schriftstück in seiner Hand auseinander. »Eine internationale Kommission wird zu dem Entwurf Stellung nehmen müssen ..._«^

Hier wurde Levasseur durch den Verkehrsminister unterbrochen. »Ich hoffe, daß die einzelnen Paragraphen so zugeschnitten sind, daß Frankreich als das Prioritätsland die Vorteile daraus schöpfen kann, welche ihm gebühren,« warf Villemain dazwischen und der Tonfall seiner Worte klang sehr bestimmt, ja fast scharf.

Der Präsident verneigte sich vor dem Sprecher.

»Sehr wohl, Herr Minister,« versetzte Levasseur. »Alles ist so formuliert, daß Frankreich ohne Zweifel dabei auf seine Rechnung kommt.«

Villemain nickte befriedigt.

»Paragraph eins,« fuhr Levasseur fort, »regelt von vornherein Frankreichs Vormachtstellung und verleiht uns das Recht, die Satzungen der internationalen Aerogesellschaft jederzeit zu ändern, sobald Mißstände gezeitigt werden, die Frankreich unmittelbar schaden.«

»Ich möchte doch bezweifeln, daß die internationale Kommission diesen Passus unverschnitten läßt,« warf Marquis d'Espingal sonoren Tones ein und kraute sich mit den wohlgepflegten Fingern in seinem Henriquâtre, dabei nach dem Verkehrsminister hinüberschielend.

Ha! wie machte sich da das cholerische Temperament Villemains schnell einmal Luft. »Wir schreiben vor und die anderen müssen sich nolens volens fügen!« rief Villemain.

Der Präsident des Aeroklubs wagte hierauf nichts zu erwidern. Er begann ein wenig mit den Augenbrauen zu zucken und hielt es für geraten, diesen heiklen Paragraph schnell zu verlassen und auf den folgenden überzugehen.

»Paragraph zwei handelt von dem aeronautischen Völkerrecht,« fuhr Levasseur schnarrenden Tones fort.

»Bei diesem Paragraph kann es leicht zu niedlichen Auseinandersetzungen in der internationalen Konferenz kommen,« meinte mit leichtem Sarkasmus René Lemonnier, ein bekannter Dozent der Sorbonne in Paris.

Villemain, der Verkehrsminister, zuckte gleichgültig mit den Achseln.

»Paragraph drei,« sagte Levasseur weiter, »regelt die aeronautischen Handelsbeziehungen.«

»Wie man die Zollgrenzen oben im Luftmeer markieren will, das erscheint mir vorläufig noch recht schleierhaft,« warf Monsieur Chapelle ein.

»Die Zollgrenzen — — — hm — —« versetzte Villemain und wiegte seinen Kopf ein wenig hin und her. Dieser Punkt erschien ihm tatsächlich auch recht heikel.

»Wir können doch weder blauweißrote Grenzpfähle noch Trikoloren in die Luft rammen,« sagte mit leichtem Spott Chapelle. »Die Auslandszölle werden wohl unbedingt fallen müssen oder der Schmuggel wird im größten Maßstabe seine Blüten treiben.«

»Verzwickte Sache,« meinte Villemain, dem es jetzt erst so recht klar zu werden schien, vor welch schwierigen Aufgaben Staat und Gesellschaft standen, um eine völlige Neuordnung aller kulturellen Beziehungen so günstig durchzuführen, daß man sich dabei nicht ins eigene Fleisch schnitt.

»Die neue Ära gibt uns jetzt Nüsse zu knacken auf,« meinte Mercier, der Rektor der École centrale des arts et des manufactures.

Crébillon, sein Kollege von der École polytechnique, stimmte ihm mit einem lebhaften Kopfnicken bei.

»Die Ära des Luftverkehrs wird zunächst einmal Handel und Wandel in gräßlichste Unordnung bringen,« meinte Monsieur Chapelle.

»Ja, der Ansicht bin ich auch. Es wird alles drunter und drüber gehen,« ließ sich Lemonnier vernehmen. »Ich bin fest überzeugt, daß die nächsten Folgen gewaltige kriegerische Verwicklungen zwischen allen Kulturländern sein werden.«

»In der Erkenntnis dessen,« erwiderte der Verkehrsminister, »müssen wir bei der Festsetzung der Satzungen eben ganz besonders vorsichtig verfahren. Vorläufig haben wir das Heft noch in der Hand. Uns gehört die Flugmaschine und das Geheimnis ihrer Konstruktion, und darum können wir den anderen Bedingungen vorschreiben, die wenigstens uns vor Krieg und sonstigen Verwicklungen schützen.«

Da die einzelnen Paragraphen hinsichtlich ihrer Details zunächst nicht zur Debatte kommen sollten, so ging Levasseur dazu über, den Inhalt des vierten Paragraphen anzuschneiden.

»Meine Herren! Der Paragraph vier regelt die Rechte von Privatpersonen, soweit sich dieselben auf die Luftsäule über ihrem Besitztum beschränken.«

»Nach oben hin gibt es da wohl keine Grenze,« spöttelte wieder Monsieur Chapelle und suchte die Wirkung seiner Worte auf den Gesichtern der Anwesenden abzulesen. Besonders heftete sich sein Auge auf Villemain, der für die Zukunft mit allen möglichen neuen Grenzen zu rechnen hatte, wollte er sich in seinem Ressort behaupten und sich die Dinge nicht über den Kopf wachsen lassen.

Diesmal aber hatte Villemain einen Trumpf zur Entgegnung in der Hand. »Die natürliche Grenze der Atmosphäre über uns,« sagte er, »bildet auch die Grenze für jedes Lebewesen, für jeden Staat.«

»Dieser unumstößlichen Tatsache muß ich beipflichten,« erwiderte der Präsident des Aeroklubs und schickte sich an, nachdem er wieder einen Blick in das Schriftstück, welches er in der Hand hielt, geworfen hatte, auf den nächsten Paragraph der Satzungen überzugehen. »Nun der Paragraph fünf. Er verlangt ein internationales Schiedsgericht für Streitigkeiten öffentlicher Natur, sofern sich solche aus dem neuen Luftverkehr ergeben. Frankreich fordert ein für allemal den Vorsitz in der schiedsgerichtlichen Kommission.«

»Der Paragraph wird in dieser Fassung kaum genügen,« warf Villemain ein.

»Ich bin derselben Ansicht,« fügte Monsieur Chapelle hinzu, »und bin außerdem noch der festen Überzeugung, daß sich alle Kommissionsmitglieder sicher nach den Fleischtöpfen der selig entschlafenen Haager Friedenskonferenz herzlich sehnen werden.«

Diese witzige Auslassung entlockte allen mit Ausnahme des immer streng denkenden Villemain ein Lächeln.

»Ein sechster Paragraph,« fuhr Levasseur fort, »sichert ein für allemal Frankreich das Prioritäsrecht in allen übrigen Dingen, welche aus der neuen Verkehrsära entspringen und nicht unter den einen oder den anderen Paragraphen dieser Satzungen fallen.«

»Das ist wohl der vernünftigste Paragraph von allen,« meinte Villemain zufriedengestellt. »Darin ist doch wenigstens klipp und klar gesagt, daß wir in allen Streitfällen obenauf schwimmen.«

Während man sich nun in einen Gedankenaustausch über die einzelnen Paragraphen erging, wobei Villemain das Wort führte, Levasseur gesunde Anschauungen äußerte, Monsieur Chapelle spöttelte und Lemonnier sarkastische Bemerkungen machte, erschien plötzlich der Held des Tages auf der Bildfläche, de Saint-Martin, der Stolz der Franzosen.

In Anbetracht der gewaltigen Rolle, welche dieser Mann durch seine Erfindung des Menschenfluges spielte, empfiehlt es sich hier, dessen Persönlichkeit einmal einer Kritik zu unterwerfen.

Viktor de Saint-Martin, mütterlicherseits von deutscher Abkunft, verkörperte äußerlich einen Durchschnittsmenschen. Nicht groß, nicht klein, nicht dick, nicht mager, besaß er auch keine außergewöhnlichen Merkmale, die irgendwie auf höhere geistige Qualitäten oder gar auf sein Erfindergenie hätten deuten können. Das blasse Gesicht zierte keine Denkerstirn, und das einzige Regelmäßige in demselben bildete die wohlgeformte Nase. Ein paar blaue Augen blickten unter wenig buschigen Brauen freundlich in die Welt und hatten sich schon manche Freunde auf der Erde erworben. Nicht zum wenigsten mochten sie auch ein Merkmal dafür bilden, daß in de Saint-Martins Adern ein gut Teil deutsches Blut rollte. Wer die Charaktereigenschaften dieses zu Anfang der Dreißiger stehenden Mannes näher kannte, schätzte dieselben, denn de Saint-Martin war ein Mensch, den die Mutter Natur mit einer Anzahl guter Eigenschaften ausgestattet hatte. Dessenungeachtet besaß er aber auch einige Fehler und diese bestanden in zu großer Gutmütigkeit, die sehr oft falsch am Platze war, und, was in gar keinem Verhältnis zu seinem sonstigen Wesen stand, in einer sich zeitweilig äußernden Rücksichtslosigkeit gegen seine Mitmenschen. Letztere Eigenschaft trat jedoch nur dann in Erscheinung, wenn er seine Gutmütigkeit einmal gründlich mißbraucht oder verkannt sah, oder, was eigentlich noch öfters der Fall war, wenn man sein sanguinisches Temperament gelegentlich recht stark erregte, dann kam es in der Regel zu einem plötzlichen Aufbrausen, welches sich dann für Augenblicke in großer Rücksichtslosigkeit gegen jedermann urkräftig äußerte. Im allgemeinen war de Saint-Martin aber ein besonnener und ruhiger Mensch, und sein Benehmen zeigte sehr oft eine gute Dosis Harmlosigkeit und Naivität, weshalb man gern mit ihm verkehrte. War er bisher als der Typus eines Durchschnittsmenschen angesehen und danach behandelt worden, so hatte sich das mit einem Male geändert, sobald das Erfindergenie dieses Mannes vor die ganze Welt in die Schranken trat. Die ihn gekannt, hatten die Köpfe geschüttelt, als sie von seiner verkehrsumstürzenden Erfindung hörten. So etwas hatte ihm niemand zugetraut, und als die Erfindung des Menschenfluges sich als unumstößliche Tatsache erwiesen hatte, da wußten die Freunde de Saint-Martins, was sie an diesem Manne hatten. Rasch wurde er der Held des Tages und sein Name der populärste auf dem Erdball, einen Marconi, Edison und andere weltberühmte Geister in den Schatten stellend.

»Seien Sie gegrüßt!« rief Villemain und beeilte sich, dem Eintretenden, der in Gesellschaft eines jüngeren Mannes kam, entgegenzukommen und ihm die Hand zu drücken. Der sonst so stolze Minister versäumte es nicht, sich gegen de Saint Martin möglichst herablassend und herzlich zu benehmen. Er rechnete im stillen damit, daß ihm dies sicher Früchte tragen werde.

»Ich habe mich etwas verspätet. — — Die Herren werden entschuldigen,« begann nach allseitiger Begrüßung de Saint-Martin. »Man ist wohl inzwischen auch ohne mich fertig geworden.«

»Sie kommen gerade zur rechten Zeit,« versetzte der Präsident des Aeroklubs und nötigte den Ankömmling, sich auf den von ihm bisher eingenommenen Platz zu setzen.

»Mein verspätetes Kommen werde ich jetzt durch Mitteilung einer Neuigkeit wieder wettmachen,« sagte de Saint-Martin.

Alle horchten gespannt auf.

»Meine Herren. Es wird Sie überraschen, wenn ich Ihnen mitteile, daß ich meiner Erfindung noch eine neue hinzufügen kann, und zwar repräsentiert diese eine Vorrichtung, welche den Aufenthalt des Menschen auch in den allerhöchsten Luftregionen ermöglicht, so daß also ein Aufstieg über zehntausend Meter keine Gefahr für den Fliegenden mit sich bringt.«

Diese Mitteilung überraschte die Anwesenden natürlich auf das Höchste.

»Das verleiht Ihrer Erfindung einen erhöhten Wert,« meinte Villemain. »Darf man erfahren, wie die Vorrichtung beschaffen ist? Oder wollen Sie die Details geheimhalten?«

»Vorläufig, ja,« versetzte de Saint-Martin. »Ich möchte erst die neue Erfindung erproben, ehe ich sie der Öffentlichkeit überweise. In Anbetracht der von mir gemachten Mitteilung möchte ich Ihnen hier meinen Mitarbeiter vorstellen, durch dessen Hilfe ich erst in den Stand gesetzt worden bin, die neue Verbesserung meiner Flugmaschine durchzuführen. Darf ich die Herren bekannt machen — Monsieur Walther Bögelshausen — Monsieur Villemain, Mitglied des französischen Ministerrates — Marquis d'Espingal — Monsieur Chapelle — Monsieur Lemonnier — und hier Monsieur Crébillon und Mercier.«

Der Neuvorgestellte wurde von allen Seiten mit unverhohlenem Mißtrauen betrachtet, da sowohl sein Name als auch sein Äußeres nur zu deutlich deutsche Abkunft verrieten. Und da man gegen alles Deutsche eine Voreingenommenheit hatte und gerade auch augenblicklich, wo so große Umwälzungen bevorstanden, sich am wenigsten von den unliebsamen Nachbarn jenseits der Vogesen ins Handwerk pfuschen lassen wollte, so blieb es nicht aus, daß jener Bögelshausen hier auf eine kühle Reserve stieß.

Jetzt, wo die Hauptperson zur Debatte zur Stelle war, wurde sofort in dieselbe eingetreten, wobei außer der Beratung der Paragraphen auch über den Ankauf der Erfindung durch die französische Regierung Worte gewechselt wurden.

Zum Schluß — die Debatte nahm einen für den Regierungsvertreter günstigen Abschluß — kam de Saint-Martin nochmals auf seine neueste Verbesserung der Flugmaschine zu sprechen. »Meine Herren!« schloß er mit gehobener Stimme seine Ausführungen. »Der Menschenflug in den Regionen des luftverdünnten Raumes dürfte der Wissenschaft wohl sicher neue Aufschlüsse physikalischer und meteorologischer Natur bringen. Ob es dann noch gelingen wird über die Peripherie der Atmosphäre hinaus einmal ins Weltall zu schweifen, vermag ich augenblicklich noch nicht zu sagen, rechne aber solches nicht zu den Unmöglichkeiten.«

Die Anwesenden erfaßte jetzt so etwas wie Begeisterung, als ihnen de Saint-Martin dieses Zukunftsbild entrollte.

Der Menschenfuß nicht mehr an die Erdscholle gebannt! Dem Schöpfer ein Schnippchen geschlagen, der sicherlich nie im Sinn gehabt hatte, daß sich die Erdenbürger noch einmal im ungeheuren Universum herumtummeln sollten.

Die neue Ära war angebrochen, und was sie noch alles zeitigen konnte, das vermochten selbst gewiegteste Geister nicht im entferntesten auszudenken. Die Lösung des Problems des Menschenfluges gab der Kultur einen solchen Ruck, daß für Augenblicke die Welt aus den Angeln gehoben schien. Verschwommen, wie im Nebel liegend, sahen die Menschen ein neues Dasein vor ihrem geistigen Auge sich eröffnen. Und was die neue Ära schon jetzt ahnen ließ, sollte alles eintreffen und noch weit mehr.

Einige Wochen waren seit der denkwürdigen Konferenz des Aeroklubs dahingerauscht, als die Welt bereits ganz im Zeichen des Luftverkehrs stand. Parlamente, Zeitungsredaktionen, Handelskorporationen und sonstige Körperschaften, welche öffentliche Interessen in bezug auf Handel und Industrie vertraten, sowie zahlreiche ihre Interessen wanken sehende Privatpersonen erörterten bang Tag für Tag, was der neue Luftverkehr im großen und im kleinen zeitigen werde.

So gewaltig die Menschheit auch ihre neueste Errungenschaft bezeichnen durfte, so groß war aber auch nun ihre Sorge angewachsen, denn keiner wußte, was das Heute oder Morgen für Mißstände noch bringen konnte.

Wie ein Festland in diesem Gedankenozean nahm sich der einstweilig angenommene Satzungsentwurf des internationalen Aeroklubs aus und bot für den irrenden Menschen den einzigen Boden, auf dem er augenblicklich festen Fuß zu fassen vermochte.

Paris — nein, ganz Frankreich war durch die geniale Erfindung de Saint-Martins so halb in einen Taumelzustand versetzt.

Aus aller Herren Ländern waren Deputierte eingetroffen. um die technische Errungenschaft der Franzosen an Ort und Stelle zu besichtigen. Vor allem waren die Luftschifferkorps sämtlicher Militärstaaten durch abgesandte Offiziere vertreten. Daneben waren aber auch Ingenieure und Techniker gekommen, um einen Blick in de Saint-Martins Fluggeheimnisse zu werfen und womöglich die Erfindung daheim nachzuahmen. Doch in Frankreich war man schlau genug, solche Leute nicht zu tief in Dinge sehen zu lassen. welche vorläufig noch Geheimnis bleiben sollten.

Am 13. Dezember sollte in Paris der große internationale Aerodynamikerkongreß stattfinden, auf welchem eine besondere Kommission den Satzungsentwurf des Aeroklubs zu beraten hatte, damit die neuen Verkehrsbeziehungen zwischen allen Staaten eine einheitliche Regelung erführen. Diesem Kongreß sollte sich dann ein Festmahl anschließen, welches eine Art Verbrüderungsmahl bilden sollte.

Daß gerade der Dreizehnte des Monats gewählt worden war, schien manchen abergläubischen Leuten wie ein böses Omen, und rasch fanden sich welche, die da prophezeiten, daß die neue Ära der Untergang des Weltfriedens sei. Die Stimmen dieser Schwarzseher verhallten aber ohne von jemand irgendwie ernst genommen zu werden.

Der Weltkongreß, dessen Präsidium Villemain, der französische Verkehrsminister, und de Saint-Martin inne hatten, tagte also an dem ominösen Dreizehnten und verlief allseits zufriedenstellend bis auf einige nicht klar zu stellende völkerrechtliche Punkte. Die Vertreter der fremden Staaten hatten Vollmacht, Frankreich alle Prioritätsrechte zuzusichern, sofern dieses die Lösung des Flugproblems öffentlich bekannt gäbe, so daß der Luftverkehr mit den neuen Fahrzeugen allerorten auf Erden betrieben werden könne.

Da es den Franzosen darauf ankam, daß ihnen in jeder Beziehung das Prioritätsrecht im Luftverkehr zugestanden wurde, so konnten schwierige Fragen auf dem Weltkongreß schnell gelöst werden, nachdem man allseits auf Frankreichs Wünsche eingehen wollte.

Villemain war über den günstigen Ausgang des Kongresses hocherfreut. Er hatte sich eigentlich die Sache gar nicht so leicht abwickelbar vorgestellt. Mit Grauen hatte er vorher an die Regelung des einen oder anderen Punktes gedacht und hatte im Geiste schon zahllose Verwicklungen gesehen, die Frankreichs Prioritätsrecht nahezu illusorisch zu machen schienen. So sah man denn den französischen Verkehrsminister in recht rosiger Laune in Begleitung de Saint-Martins zu dem internationalen Festmahl gehen.

Das große Mahl der Aerodynamiker fand im Elysée an der Faubourg St. Honoré statt und sollte für alle Teilnehmer eins der glänzendsten Feste sein, die es in Paris jemals gegeben hatte.

Der Speisesaal des prächtigen alten Palastes war mit duftenden, kostbaren Blumen schier übersät. Inmitten zahlreicher, mächtiger Topfpalmen, blühender Oleander, saftgrüner Schlinggewächse, unter den eine Lichtflut ausstrahlenden gewaltigen Deckenlustren zogen sich riesenhafte Tafeln durch die ganze Länge des Saales hin. Auf ihnen prangte herrliches Silbergeschirr aus der ehemaligen Kaiserzeit, kostbarstes SêvresPorzellan, goldköpfige Flaschen und reicher Chrysanthemen- und Orchideenschmuck. Drei Infanteriekapellen stellten die Tafelmusik. Ihr Programm bestand aus fast allen Nationalhymnen der bei dem Festmahl vertretenen Kulturstaaten.

Im Verlauf des lukullischen Festmahles erhoben sich die Vertreter der Großmächte und feierten den Helden des Tages, de Saint-Martin, welcher an der superben Tafel selbstverständlich den Ehrensitz einnahm.

Auf der Haager Friedenskonferenz von Anno dazumal konnte nicht mehr von tiefstem und ewigem Frieden geredet worden sein, als hier bei dem Festmahl der Aerodynamiker. Die Staatsvertreter drückten die herzlichsten Beziehungen zueinander beim perlenden Veuve Cliquot aus und versicherten insgesamt wieder ihrem gallischen Gastgeber, daß jetzt, wo der Luftozean dem Verkehr erschlossen worden sei, nichts in der Welt ihre Regierungen dazu bestimmen könnte, mit Frankreich jemals wieder in Uneinigkeit zu leben. Niemals sollte eine Differenz zu einer dunklen, drohenden Wolke am Friedenshimmel anschwellen.

Nach diesem Austausch ihrer tiefsten freundschaftlichen Gefühle zu urteilen, war damit zweifellos jeder Krieg für alle Zeiten eine undenkbare Sache. Da aber nicht bloß Skeptiker und Pessimisten Zweifel an den in süßesten Tönen abgegebenen Versicherungen der fremden Würdenträger hegten, sondern auch gar viele andere Leute und vor allem die wie Turteltäubchen untereinander verkehrenden Gesandten selbst ihrem Gesinnungsausdruck herzlich wenig Wert beimaßen, so waren also nur trügerische Klänge der Friedensschalmei entlockt worden. Und die Zukunft sollte es auch lehren, daß gerade mit Anbruch der Luftverkehrsära die Uneinigkeit der Großmächte erst recht wachsen und Handel und Wandel in gräßlichste Unordnung geraten sollte. Doch greifen wir unserer Erzählung nicht vor.

Der Präsident der französischen Republik, Bourdeau, hatte es nicht versäumt, an dem Festmahl der Aerodynamiker mit teilzunehmen und behauptete einen Platz neben de Saint-Martin.

Dieser Mann, der Frankreichs Geschicke für die Zeit seiner Präsidentenschaft in den Händen hielt, war ein durchaus energischer Charakter und regierte nicht schlecht, da er in den hohen Künsten der Diplomatie bewandert war und die eine oder andere politische Partei im Lande sich nicht über den Kopf wachsen ließ. Bourdeau war ein gemäßigter Republikaner und verstand es, mit den Radikalen, Ralliierten, Sozialisten und anderen Volksparteien sich auf guten Fuß zu stellen, ein Kunststück, das ihm in Frankreich noch niemand nachgemacht hatte. Infolge einer von ihm durchgeführten Steuerreform und Neuorganisation der bewaffneten Macht hatte er sich einer ständig zunehmenden Beliebtheit beim Volke zu erfreuen. Nur hin und wieder stieß er auf eine Verstimmung des letzteren, so, wenn die Orientfrage angeschnitten wurde oder die Regierung Stellung zu den Ententemächten zu nehmen hatte. Zu verschiedenen Malen hatte die radikalsozialistische Opposition es versucht, ihn zu Maßnahmen zu drängen, welche ihm unter Umständen den Präsidentenstuhl kosten konnten. Doch der schlaue Bourdeau wußte sich immer aus allen Affären geschickt herauszuziehen, ohne dabei allzuviel Konzessionen zu machen.

Bourdeaus Rede, welche den Abschluß des Festmahls bildete, war für alle Beteiligten eine denkwürdige. In groben Konturen entwarf er darin ein Zukunftsbild, wie ein solches sich nach den von ihm zu ergreifenden Maßnahmen gestalten würde. Die aufgetragenen Farben in der Rede waren licht, so daß die Festteilnehmer mit den besten Eindrücken und Hoffnungen scheiden konnten, sofern sie nicht in die Reihe der krassen Pessimisten gehörten.

Den eigentlichen Abschluß des Festmahles bildete die Dekorierung de Saint-Martins. Bourdeau heftete ihm in Frankreichs Namen selbst den Orden der Ehrenlegion auf die Brust und verlieh ihm den Titel eines Staatsrates. Der Vertreter Englands zeichnete ihn im Namen seiner Regierung mit dem Hosenbandorden aus, dessen Devise: »Honni soit qui mal y pense!« bekanntlich jedermann geläufig ist. Deutschland seinerseits ehrte de Saint-Martin durch die Verleihung des roten Adlerordens, und die übrigen Großmächte sowie kleineren Staaten schütteten ebenfalls einen reichen Ordenssegen über den Gefeierten aus.

Nunmehr ergriff im Namen der europäischen Großmächte der Gesandte Deutschlands, Baron von Arnim, das Wort und versicherte de Saint-Martin, daß er sowohl sich der vollen Huld Sr. Majestät des greisen Kaisers Wilhelm II. sowie der Gnade aller übrigen europäischen Souveräne zu erfreuen habe. Des weiteren ließ der Gesandte durchblicken, daß in des großen Erfinders Adern doch auch etwas deutsches Blut rolle, was sich sein Vaterland zur Ehre anrechnen dürfe.

Diese Anspielung des deutschen Gesandten trübte ein wenig die rosige Stimmung der Franzosen, da sie doch de Saint-Martin als den Sprossen eines vollbürtigen Sohnes ihrer Nation ansahen. Der deutsche Gesandte mochte wohl diese Empfindung der Franzmänner herausgewittert haben und bemühte sich darum nun, das Freundschaftsverhältnis zwischen Deutschland und Frankreich als ein inniges hinzustellen, mit der Bekundung, daß man somit doch eigentlich verbrüdert sei.

Kaum war die Rede des Barons zu Ende, als Bourdeau die Tafel aufhob und Arm in Arm mit de Saint-Martin das Elysée verließ. Schmetternde Fanfaren begleiteten den Abgang der beiden, die augenblicklich die Fäden der neuangebrochene Kulturära in ihren Händen vereinigten.

Draußen vor dem Elysée hatte sich inzwischen die Menge gestaut und harrte des Augenblickes, wo die zwei populärsten Bürger Frankreichs den alten Bourbonenpalast verließen, und aus vielen tausend Kehlen schallte beiden ein Vive de Saint-Martin! ein Vive Bourdeau! ein Vive la France! entgegen, und der benachbarte ChampsElysée gab ebenso vielstimmig diese begeisterten Zurufe als Echo wieder.

Seit fast zwei Jahrzehnten hatten sich bereits verschiedene Konstruktionen lenkbarer Ballons die Luft erobert. Seit das Problem der Lenkbarkeit aeronautischer Fahrzeuge restlos gelöst, war ein regelrechter Luftverkehr möglich geworden. Derselbe machte aber dem Verkehr zu Land und zu Wasser nur eine bescheidene Konkurrenz, da die Luftfahrzeuge infolge der mitzuführenden Motoren eine gewisse Schwerfälligkeit besaßen, die weder eine größere Geschwindigkeit noch einen erheblichen Lasttransport zuließen. Wohl bestand ein fahrplanmäßiger Luftverkehr zwischen den Kulturstaaten der Erde, aber er vermochte keine größeren Dimensionen anzunehmen. Ballons starren, halbstarren und unstarren Systems mit Gasmotoren und anderen Antriebsmaschinen dienten nur zur Personenbeförderung, so vor allem zwischen Deutschland, England und Frankreich, auch über die Alpen hinweg fand eine regelmäßige Luftschiffahrt statt. Die Militärverwaltungen der europäischen Staaten hatten das aeronautische Fahrzeug in den Dienst von Krieg und Frieden gestellt. Einige Großmächte waren seit Jahren dabei, ganze Luftflotten zu schaffen, wonach es den Anschein hatte, als wenn sich die Kriege der Zukunft statt zu Lande oder Wasser in höheren Regionen abspielen sollten. Vorläufig war natürlich ein reiner Ballonkrieg zwischen zwei Staaten ohne gleichzeitiges aktives Eingreifen des Landheeres und der Seeflotte noch ein Unding. Die Luftschiffe vermochten bei ihrer nicht allzugroßen Tragfähigkeit nur eine beschränkte Belastung auszuhalten. Die Mitnahme vieler Mannschaften und schwerer Geschütze war von vornherein ausgeschlossen.

So wurden denn die Militärluftschiffe vorläufig nur für den Aufklärungsdienst verwendet. Sie hatten im Kriegsfalle die Bewegungen feindlicher Heere und Flotten auszukundschaften, eine Aufgabe, der sie auch leichthin gerecht werden konnten, da sie sich bei ihrer großen Auftriebsfähigkeit jederzeit außer Schußweite zu bringen vermochten.

Victor de Saint-Martins Erfindung eines federleichten Akkumulators brachte nun mit einem Schlage eine völlige Umgestaltung der Aeronautik mit sich. Konnte man doch die neue Elektrizitätsquelle auch zum Antrieb der Luftschiffe mit größtem Vorteil verwenden. Mit dem Saint-Martinschen Akkumulator war aber auch gleichzeitig das Problem des Menschenfluges gelöst worden. Und das war wohl das Wichtigste bei der ganzen Sache.

Soweit das, was der Leser zum Verständnis der weiteren Begebenheiten in vorliegender Erzählung wissen muß. — —

Der Winter des Jahres, mit welchem die neue Luftverkehrsära anbrach, hatte ziemlich stark mit Frost eingesetzt und erschwerte so die Versuchsfahrten, welche de Saint-Martin und einige Kommissionsmitglieder des aeronautischen Klubs in der Nähe von Paris unternahmen.

Ein eisiger Ostwind, ein seltener Gast im sonnigen Frankreich, hatte tags zuvor, als de Saint-Martin und Monsieur Chapelle beschlossen hatten, gemeinsam einen Aufstieg mit der Flugmaschine zu unternehmen, eingesetzt und lud nicht gerade zu einem Besuche in luftigen Höhen ein. Dennoch aber beharrte de Saint-Martin bei seinem Vorhaben, und auch Chapelle ließ sich durch die herrschende Kälte nicht beirren.

Einige erste Probefahrten waren de Saint-Martin schon vor Wochen gelungen, und diesmal sollte ein Versuch unternommen werden, höhere Regionen zu erklimmen, was in Anbetracht der Witterungsumstände gefahrbringend sein konnte. Saint-Martins Angehörige, seine alte Mutter und seine einzige Schwester, ein hübsches Mädchen von zwanzig Jahren, sträubten sich sehr gegen das Vorhaben und rieten mahnend und flehend davon ab, bei solcher Kälte Probefahrten zu unternehmen.

Babette de Saint-Martin mußte wohl von dunklen Ahnungen beschlichen sein, daß ihres Bruders Auffahrt diesmal eine unglückliche werden könnte.

Ein gleiches Interesse besaß auch Babettes intimste Freundin, Louise Michelet, welche Victor de Saint-Martins Herzen sehr nahe stand. Aber auch ihr Flehen konnte den Entschluß des jungen Mannes nicht wankend machen. Zudem fühlte er sich ja auch sehr sicher, da er der Konstruktion seiner Flugmaschine in jeder Weise vertraute. Das bißchen Kälte dort oben konnte ihm doch nicht allzuviel anhaben.

So bereitete denn de Saint-Martin alles zu einem Aufstieg vor. Mit Hilfe einiger dienstbereiten Leute waren die beiden Vehikel, welche den Helden des Tages und seinen Begleiter in den Luftäther hinaufheben sollten, nach einem Wirtshaus in der Nähe von Auteuil gebracht worden. Dem geplanten Aufstieg wohnten eine Anzahl hochstehender Persönlichkeiten bei. Darunter befanden sich auch Villemain, Marquis d'Espingal und Lemonnier.

Saint-Martin führte zunächst allen seine Flugmaschine einmal vor, und gar viele neugierige Blicke richteten sich auf das äußerlich eigentlich unscheinbare Vehikel, welches ein Fliegen des Menschen in der Luft zur Möglichkeit machte. Die Konstruktion des Fahrzeuges konnte auf die Dauer niemand ein Geheimnis bleiben, denn bis auf die Zusammensetzung des Akkumulators war auch das kleinste Teilchen deutlich sichtbar. Das eigentliche Geheimnis der Maschine ruhte in der neuen Elektrizitätsquelle, dem Akkumulator, dessen Zusammensetzung jetzt schon zu verraten sich sein Erfinder wohlweislich hütete. Der kleine, kaum zwanzig Zentimeter lange Aluminiumakkumulator vermochte, wie sich längst ergeben hatte, gewaltige Mengen hochgespannter Elektrizität jederzeit abzugeben, ohne sich nach 100stündigem unausgesetzten Gebrauch zu erschöpfen. Der Apparat stellte eigentlich eine direkte Elektrizitätsquelle dar, welche im Prinzip darauf beruhte, daß durch elektrolytische Zersetzung von Wasser der dabei freiwerdende Sauerstoff und Wasserstoff getrennt in komprimierter Form in ihm aufgespeichert wurde. Durch die Wiedervereinigung beider Gase mit Hilfe einer sinnreichen mechanischen Vorrichtung konnte dann in dem kleinen Akkumulator eine auf mehr als zehn Pferdestärken sich bemessende Kraft erzielt werden.

Der Saint-Martinsche Akkumulator war gleich nach seiner Erfindung von der französischen Regierung als Ankaufsobjekt vorgesehen. Trotzdem sich seine Brauchbarkeit in hohem Maße gezeigt hatte, war es zwischen Staat und Erfinder noch nicht zu einem finanziellen Abschluß gekommen. Dahingegen hatte ein großes Elektrizitätswerk in Lyon mit Saint-Martins Genehmigung von der Staatsregierung den Auftrag erhalten, unverzüglich 100,000 Akkumulatoren für Flugmaschinen herzustellen. Gleichzeitig waren aber auch solche von großen Dimensionen in Auftrag gegeben worden, um mit ihnen Luftschiffe auszurüsten. Die französische Regierung sah ein, daß sie jetzt schnell handeln müsse, damit nicht etwa andere Staaten Saint-Martins Geheimnis ergründeten und für ihre Zwecke ausnützten.

Die Versuchsfahrt welche de Saint-Martin und Chapelle zu unternehmen gedachten, sollte für den Erfinder noch weitere wichtige Aufschlüsse in aeronautischer Hinsicht ergeben.

Beide Männer hatten sich über ihre Kleidung einen Gummikaftan geworfen, der sie oben in der Luft vor Durchnässung schützen sollte.

»Ich verspüre eigentlich große Lust,« sagte Villemain, als er die beiden Männer ihre Flugmaschinen besteigen sah, »mich auch einmal in die Lüfte zu erheben. Es muß doch ein herrliches Gefühl sein, wie eine Schwalbe im Äther dahinzufliegen.«

»Sie haben recht,« versetzte de Saint-Martin, »es ist ein erhebendes Gefühl, das einen beherrscht, den Vögeln gleich die Lüfte durchqueren zu können.«

»Unvergleichlich muß es sein, wenn man, statt auf staubiger Straße zu gehen, durch die reine Luft dahinschweben kann,« meinte enthusiastisch Chapelle.

»Eine unmittelbare Folge des Luftverkehres wird entschieden auch eine Verminderung aller Krankheiten herbeiführen,« ließ sich der Verkehrsminister weiter vernehmen.

»Ohne Zweifel,« pflichtete Chapelle ihm bei: »Wer da oben den reinen Äther trinkt, der wird sicher neu gestärkt an Leib und Seele.«

»Auch ein poetisches Gefühl muß einen überkommen, wenn man droben im unendlichen Raum mühelos die Lüfte durchfliegt. Lange genug war der Mensch an den Boden gefesselt, Jahrtausende hindurch hat er die Vögel beneidet, jetzt ist aber auch seine Stunde gekommen,« warf Lemonnier ein.

»Andererseits werden aber wohl die Schrecken eines Krieges durch die Flugmaschine noch vermehrt,« meinte Villemain, »denn ein Kampf in der Luft ist zweifellos schlimmer als zu Lande oder zu Wasser.«

Chapelle zuckte mit den Achseln und erwiderte: »Das ist der Welt Lauf. Der Luftverkehr mußte einmal kommen und wird natürlich auch seine Opfer fordern im Krieg und im Frieden.«

Unter solchem Gespräch hatten sich Saint-Martin und Chapelle zum Aufstieg fertig gemacht. Es wurden noch einige Abschiedsworte gewechselt, und dann begannen die Flügelräder der beiden Vehikel zu rotieren.

Ein Druck auf einen Kontakthebel und die Flugmaschinen hoben sich erst langsam, dann aber das Aufstiegstempo verdoppelnd, schnurgerade in die Höhe und schwebten schon nach wenigen Sekunden haushoch über den Köpfen der Zurückbleibenden.

Ein letzter Gruß von oben, begeisterte Zurufe von unten, und die Flugmaschinen gelangten bald aus dem Bereich der Hörweite.

Chapelle hatte bei seinem ersten Aufstieg das seltsame Gefühl, als wenn die Schwerkraft im Raum mit einem Male aufgehoben sei. Enthusiastisch pries er dem in seiner Nähe fliegenden Saint-Martin, wie herrlich doch so ein Aufstieg ins Luftmeer sei.

Bald hatten die Maschinen eine Höhe von 500 Meter erreicht, und die Beiden sahen ein herrliches Landschaftsbild unter sich ausgebreitet. Das gewaltige Babel Paris mit seinem Häusermeer, die im Sonnenschein wie ein glitzerndes Band sich ausnehmende Seine, die prächtigen Landschaften in der Ebene von Paris und weit noch darüber hinaus bis zur nördlichen Landesgrenze, wo der Kanal wie ein silberner Streifen aus weiter Ferne herüberglänzte, mußten das Auge der Fliegenden geradezu entzücken. Chapelle ließ es denn auch nicht an bewundernden Ausrufen fehlen, während Saint-Martin sich weniger für die sich unter ihm ausbreitenden Schönheiten der Landschaft zu kümmern schien, sondern sein Augenmerk mehr auf das Funktionieren seines Vehikels richtete.

Kleine, an den Maschinen angebrachte, durch ein Drahtgehäuse geschützte Barometer ließen jederzeit die Höhe, die man erreicht hatte, schnell erkennen. Zehn Minuten nach der Abfahrt von der Erde zeigte die Quecksilbersäule schon einen Höhenflug von rund 850 Meter an. Und noch weiter hinauf stiegen die Fahrzeuge.

Saint-Martin wollte jetzt einmal das Auftriebsvermögen der Maschinen gründlich erproben, weshalb er das eine der beiden Flügelräder, welches zur vertikalen Fortbewegung diente, allein laufen ließ, während das andere, welches die horizontale Bewegung ermöglichte, vorläufig in Ruhelage blieb.

Saint-Martin hatte Chapelle vor der Abfahrt die nötigen Weisungen in bezug auf die Handhabung der Armatur der Maschine erteilt, so daß dieser kaum einen Mißgriff in der Betätigung der verschiedenen Hebel tun konnte.

So strebten denn die beiden Flugmaschinen mit annähernd gleicher Geschwindigkeit immer weiter aufwärts. Mit rasender Schnelligkeit drehte sich das untere Flügelrad und erteilte der Maschine und dem Fahrer eine fortgesetzte Erschütterung. Nach Saint-Martins Angaben machte sich letztere aber nur bemerkbar, wenn eins der Flügelräder allein funktionierte. Sobald beide in Aktion traten, wurde die Erschütterung, welche das eine Flügelrad erteilte, durch die des anderen paralysiert.

Nach Saint-Martins Chronometer war man um 9 Uhr 20 Minuten vormittags aufgestiegen. Zwanzig Minuten später hatten die Maschinen schon tausend Meter Höhe erreicht. Der erste Kilometer in vertikaler Richtung war zurückgelegt, und Saint-Martin hatte im Sinn, das Sechs- bis Achtfache dieser Höhe noch zu erreichen. Das war wagehalsig, denn noch hatte man keine Garantien, wie sich die Flugmaschinen in dieser Höhe bewähren würden und ob den Fliegenden der Luftzustand in solcher Region nicht Beschwerde verursachen konnte. Für den Menschen gehört schon ein Aufenthalt in der Höhe des Montblancgipfels nicht gerade zu den Annehmlichkeiten. Die Verdünnung der Luft wirkt bekanntlich stark auf den Körper ein. Hierzu tritt noch die große Kälte, welche in höheren Regionen herrscht. Doch Saint-Martin schien sich vor diesen Umständen wenig zu fürchten, und Chapelle seinerseits dachte an solche Faktoren in diesem Augenblicke nicht.

Mit zunehmender Höhe verlangsamte sich der Aufstieg der Maschinen. Die Ursache hierfür vermochte Saint-Martin nicht zu ergründen. Ob die Schwerkraft hier von oben sich mehr geltend machte — was physikalisch betrachtet nicht gut annehmbar war — oder ob ein anderer noch unbekannter Faktor die Verlangsamung hervorrief, darüber vermochten die Fliegenden keine Rechenschaft zu geben.

9 Uhr 50 Minuten zeigte das Barometer eine erreichte Höhe von zweitausend Meter an, und nun machte sich die Kälte recht schnell bemerkbar. Trotz dicker Fausthandschuhe und warmer Kleidung fröstelte es beide ziemlich stark. Im weiteren Verlauf des Aufstieges wurde die Kälte dann _so ^groß, daß den Fliegenden die Finger verklommen.

Einstimmig beschlossen sie nun, den Höhenflug zu unterbrechen und die Fahrt in horizontaler Richtung fortzusetzen.

Saint-Martin und Chapelle nahmen ihren Kurs jetzt nordwärts und strebten dem Kanal zu. Trotz der enormen Höhe, in welcher sie schwebten, war die Landschaft unter ihnen deutlich sichtbar. Der Blick reichte fast bis Schottland hinauf. Ostwärts sahen sie das ganze Alpengebiet. Südwärts dehnten sich vor ihnen die herrlichen Landschaften ihres Vaterlandes aus, bis weit hinab nach Lyon. Und drüben im Westen sahen sie die unermeßliche Wasserfläche des Atlantischen Ozeans in graublauer Tönung liegen. Soweit das Auge schauen konnte, lag Sonnenschein über allen Gegenden. Kein Wölkchen trübte den Fliegenden die Aussicht nach unten.

Nordwärts verriet ein dunkler Fleck den Ort, wo die Riesenmetropole Albions sich an der Themse ausdehnte.

Tief unter den Fliegenden kreuzte eben ein lenkbares Luftschiff den Kanal. Dasselbe gehörte einer französischen Gesellschaft, welche einen regelmäßigen Luftverkehr zwischen Frankreich und England unterhielt. Von den Insassen dieses Fahrzeuges mochte wohl keiner die zwei dunklen Punkte in höheren Regionen, die beiden Flugmaschinen, gewahren. Desto deutlicher aber konnten Saint-Martin und sein Begleiteter das Luftschiff beobachten. Die beiden Fliegenden hatten sich wohlweislich mir scharfen Feldstechern versehen und sahen mit diesen Ferngläsern mancherlei, was unten auf der Erde vorging. Um noch deutlicher sehen zu können, ordnete Saint-Martin an, daß die Fahrzeuge in geringerer Höhe über der Erde schweben sollten. So fand denn nun ein Abtrieb nach unten statt, und als der Chronometer 10 Uhr 5 Minuten anzeigte, flogen beide Luftschiffer nur noch in einer Höhe von etwa tausend Meter.

Die Geschwindigkeit der Flugmaschine in horizontaler Richtung vermochte die in vertikaler Richtung bedeutend zu übersteigen. Das elektrisch angetriebene Flügelrad bewegte das Vehikel, wenn ein formierter Flug stattfinden sollte, stündlich um hundert Kilometer vorwärts, eine Geschwindigkeit, welche etwa der der modernen Luxuszüge entspricht. Bei solcher rasenden Fahrt konnte unter Umständen den Insassen der Atem vergehen, deshalb war von vornherein am Apparat ein kleiner Schutzschirm vorgesehen, hinter welchem der Fliegende das Gesicht verbergen und so besser atmen konnte.

Die schneidende Kälte zwang jedoch die Luftschiffer, nach kurzer Fahrt ein bedeutend gemäßigteres Tempo einzuschlagen. So fuhren sie denn mit einer Stundengeschwindigkeit von nur etwa 40 Kilometer. Die beiden ElektroAeroplane, so hatte Saint-Martin seine Flugmaschinen getauft, hielten sich während der Fahrt ziemlich dicht nebeneinander. so daß sich ihre beiden Insassen bequem unterhalten konnten.

Eine Stunde mochte wohl seit der Abfahrt verflossen sein, als die Fliegenden in die Nähe von Dünkirchen, der französischen Hafenstadt, gelangten und nun das breite, schimmernde Wasserband des Kanals vor sich liegen sahen. Es war ein herrliches Bild, so aus der Vogelperspektive herab auf das Meer blicken zu können, das hier von zahlreichen Schiffen der verschiedensten Nationen belebt war.

»Wenn man es sich überlegt,« meinte Chapelle, »bildet die Lösung des Flugproblemes doch etwas so Ungeheuerliches, daß man sich noch gar nicht recht die sich daraus resultierenden Umwälzungen auf der Erde vorstellen kann. Wenn erst alles in der Luft fliegt, so werden die Verkehrsmittel zu Lande und Wasser doch eigentlich überflüssig. Ein jeder wird es vorziehen, sich mit seiner Flugmaschine lieber der Luft anzuvertrauen, als mit der Eisenbahn und dem Schiff zu reisen, die doch viel eher Gefahren für das Leben der Menschen mit sich bringen, als wie ein sanfter Flug im Äther.«

»Das Zeitalter des Menschenfluges mußte einmal kommen,« versetzte Saint-Martin und dirigierte seine Maschine jetzt so, daß ihr Kurs mehr nordöstlich wurde.

Chapelle folgte nun ebenfalls der Richtung des Saint-Martinschen Vehikels. »Wissen Sie schon, daß man Ihnen in Ihrer Vaterstadt ein Denkmal zu setzen beabsichtigt?«

Saint-Martin lachte. »Zu viel der Ehre!« rief er seinem Begleiter zu.

»Dem Schöpfer der neuen Luftverkehrsära gebührt ohne Zweifel ein Monument,« antwortete Chapelle. »Die Welt hat Ihnen viel zu verdanken. Sie lenken Politik und Handel in völlig neue Bahnen. Ein Umschwung aller Dinge steht bevor.«

»Dessen bin ich mir wohl bewußt,« sagte Saint-Martin. »Die Zeit mußte doch endlich für die Menschheit kommen, wo es gelang, einen leichten Akkumulator zu schaffen, der zum Bahnbrecher einer neuen Kultur taugte.«

»Wenn ich darüber nachdenke,« erwiderte Chapelle, »wie sich nun alles gestalten wird, so türmen sich meine Gedanken in einer Weise auf, daß ich dabei fast verwirrt werde. Der Verkehr zu Wasser und zu Lande mußte jetzt eine Entlastung erfahren, denn die Unglücksfälle mehren sich täglich trotz der größten Sicherheitsmaßregeln.«

»Derartiges ist im Luftverkehr nicht zu erwarten,« meinte Saint-Martin und musterte mit seinem Fernglas Dünkirchen, über welches er soeben hinwegflog. »Der Verkehr zu Wasser und zu Lande ist immer an eine Ebene gebunden, während im Luftverkehr Tausende von Ebenen zur Verfügung stehen. Es kann hier kreuz und quer gefahren werden ohne daß Kollisionen zur Häufigkeit werden.«

»Wo gedenken Sie zu landen?« fragte jetzt unvermittelt Chapelle und lugte voraus nach dem britischen Inselreich.

»Ich habe London als Ziel im Auge,« versetzte der Gefragte. »Bei der jetzigen Geschwindigkeit werden wir in etwa zwei Stunden dort eintreffen.«

»Ich möchte aber raten, daß wir uns an einer möglichst abgelegenen Stelle außerhalb Londons niederlassen. Die Herren Engländer könnten sonst die schöne Gelegenheit benützen, uns mit unseren Flugmaschinen in ihre Gewalt zu bekommen. Wenn die französische Regierung erfährt daß wir uns über die Landesgrenze hinausgewagt haben, so wird sie zetern und schreien. Sagen wir also beileibe nicht, daß wir uns auf englisches Gebiet gewagt haben.«

»Sie haben recht, lieber Chapelle,« versetzte Saint-Martin. »Wir sind zu kostbare Vögel, um in die Hände der Englishmen zu fallen.«

»Daß ich es nicht vergesse,« sagte Chapelle hastig sprechend. »Ich las heute morgen in den Zeitungen die Nachricht, daß man in Rußland und England mit dem Gedanken umgehe, Ihnen für die Überlassung Ihrer Erfindung insgeheim große Geldsummen zu bieten.«

»Wie steht das aber im Verhältnis zu den internationalen Abmachungen des Kongresses,« meinte Saint-Martin.

»Es war zu erwarten, daß die anderen Staaten im stillen auf Mittel sannen, wie sie aus der von Ihnen geschaffenen neuen Lage besonderen Nutzen für sich zu schöpfen vermöchten.«

»Die zahllosen Schreiben und Telegramme, welche ich von allen Seiten in den letzten Tagen erhielt, haben mich genügend darüber unterrichtet,« erwiderte Saint-Martin. »Die durch mich geschaffene Weltlage ist so kritisch, man könnte sagen gemeingefährlich, daß ich es gutheißen muß, wenn die französische Regierung alle für mich eingehenden Postsachen einer steten Zensur unterwirft. Es ist mir auch strikte verboten worden, mich in Unterhandlungen irgend welcher Art, soweit sie meine Erfindung betreffen, einzulassen, und es wundert mich eigentlich, daß man mich nicht direkt interniert. Wenn ich heute ins Ausland entwischen wollte, so wäre mir das doch ein leichtes, da ich jetzt schon bereits über Frankreichs Grenzen fliege. Aber als reichstreuer Franzmann denke ich nicht daran und trage mich nicht mit der Absicht, andere Staaten das Fett abschöpfen zu lassen.«

»Aus diesem Grunde möchte ich raten,« sagte Chapelle, »überhaupt nicht jenseits der Grenze zu landen, um allen Eventualitäten aus dem Wege zu gehen.«

Saint-Martin hielt dies schließlich auch für das Geratenste und beschloß, nicht Englands Boden zu betreten, sondern nach kurzem Rundfluge wieder ins heimische Gelände zurückzukehren.

Vorläufig behielten die beiden Fliegenden noch den eingeschlagenen Kurs bei.

Als die Flugmaschinen dann über dem Kanal schwebten, wurden deren Insassen durch eine starke Luftströmung beunruhigt, welche die Vehikel ganz aus dem Kurs brachten.

Saint-Martins Versuche, durch erneuten Höhenflug aus dem Bereich der Luftströmung zu kommen, waren nicht von Erfolg begleitet. So fühlte er sich denn gezwungen, seine Maschine nach unten zu dirigieren. Auch Chapelle tat ein gleiches.

Der Abtrieb ging infolge des Winddruckes in schräger Richtung von statten und verschlug die Fahrzeuge ein gut Teil nach Osten. Diese unfreiwillige Fahrtrichtung stand nicht auf dem Programm der Luftschiffer und bewies eigentlich, daß man doch nicht so ganz Herr im Luftozean war. In Saint-Martin stiegen daher allerlei Bedenken hinsichtlich der Manövrierfähigkeit seines Fahrzeuges auf. Diese schien bei starkbewegter Atmosphäre viel zu wünschen übrig zu lassen.

So kam es denn, daß die Fliegenden ihr Vehikel bis auf eine Höhe von 500 Meter herabsinken zu lassen gezwungen waren. In dieser Region fanden sie erst eine ruhige Luftströmung und hatten ihre Fahrzeuge wieder in der Gewalt Da die letzteren bis nahe an den belgischen Strand zurückgetrieben worden waren, so behielt jetzig Saint-Martin die Richtung bei und steuerte auf Brüssel zu, dessen Turmspitzen er in weiter Ferne bereits zu erkennen vermochte.

»Wäre es nicht geratener,« frug Chapelle, der sich nicht mehr ganz so sicher in seinem Vehikel fühlte, »wenn wir uns wieder heimwärts wendeten?«

»Wir können dies auf einem Umwege tun,« antwortete Saint-Martin, der sich durch die mißlungene Fahrt durchaus nicht eingeschüchtert fühlte. »Wir wollen den Kurs über Brüssel und Antwerpen nehmen und über die Ardennen nach Paris zurückkehren.«

Chapelle versuchte noch einmal, Saint-Martin zur unmittelbaren Rückfahrt zu veranlassen.

»Was verschlägt es,« antwortete ihm Saint-Martin, »wenn wir auch einmal durch die Luftströmung vom Kurs abweichen müssen, damit hat sich die Unbrauchbarkeit meines Fahrzeuges noch lange nicht ergeben. Sie sehen ja, wie glatt der Flug jetzt vor sich geht. Der Akkumulator funktioniert in sehr zufriedenstellender Weise und solange er nicht erschöpft ist, haben wir keinerlei Hindernisse zu befürchten.«

Chapelle fügte sich dem Vorhaben seines Begleiters und sah jetzt nach seinem Chronometer. Die Uhr zeigte an, daß die Mittagszeit heranrückte. Fast drei Stunden flogen sie nun bereits in der Luft und hatten eine gewaltige Strecke zurückgelegt. Noch einige Minuten und die Fahrzeuge schwebten über der belgischen Küste. War die Luft bisher sehr durchsichtig gewesen, so machte sich jetzt allmählich über dem Lande Nebel bemerkbar, der, je weiter man fuhr, sich mehr und mehr verdichtete und bald über der ganzen Gegend wie ein Schleier ausgebreitet lag. Dazu nahten von Norden her auch große Wolkenmassen.

»Der Wind hat sich gedreht,« meinte Chapelle.

»Wir haben Nordwest,« antwortete Saint-Martin, »und steuern gerade auf Wolken los.«

»Wir wollen lieber südwärts fahren,« sagte Chapelle.

»Bah! Die paar Wolken sollen uns nicht genieren. Allenfalls können wir über dieselben aufsteigen.«

Und weiter ging die Fahrt im alten Kurs. Bald verschwand die Sonne hinter den Wolken, die jetzt dicht über den Flugmaschinen dahinzogen. Kurz darauf wurden unsere beiden Luftschiffer dann durch einen dichten Schneefall überrascht. Damit hatten sie nicht gerechnet.

Die Flocken fielen unaufhörlich, und bald lastete eine solche Menge Schnee auf den Fliegenden, daß sie darunter nicht nur weidlich froren, sondern auch den Druck der Schneemassen empfanden.

»Wir müssen unseren Flug unterbrechen,« meinte Saint-Martin. »Wir wollen sofort landen.«

Chapelle war damit ohne weiteres einverstanden.

Zu ihren Füßen breitete sich eben ein mächtiger Wald aus. Nirgends war eine lichte Stelle, an der man hätte niedergehen können, zu entdecken.

»Fatal — —« meinte Saint-Martin, als er die Gegend unter sich musterte. »Wenn wir jetzt landen, so geraten wir unmittelbar zwischen die Wipfel der Bäume, und das möchte ich vermeiden. Ich sehe auch kein Ende des Waldes, und eine forciertere Fahrt läßt die Schneelast auf uns nicht zu.«

»Das ist wirklich eine unangenehme Lage,« versetzte Chapelle. »Dazu verspüre ich einen starken Appetit. Weit und breit ist kein Haus zu sehen, wo wir für einige Augenblicke Unterschlupf finden könnten.«

»Wie sehr doch so ein bißchen Schnee auf einem lasten kann,« sagte Saint-Martin und versuchte den auf seinem Rücken und der Maschine liegenden Schnee zu beseitigen, was ihm aber, da er sich in dem Fahrzeuge nicht sehr bewegen konnte, nicht recht gelingen wollte.

»Teufel! Was sollen wir nun tun!« brummte Chapelle und war durch die Lage, in der er sich befand, etwas übel gelaunt.

Saint-Martin spähte und spähte nach einem Punkte, wo sie hätten landen können, aber nichts als Wald und wieder Wald dehnte sich unter ihnen aus.

Unter der Schneelast sanken die Fahrzeuge tiefer und tiefer, trotzdem man die Auftriebsräder der Vehikel in Aktion versetzt hatte.

»Versuchen wir es einmal, langsam zu Boden _zu ^gleiten,« meinte Saint-Martin. »Wenn wir dann unmittelbar über den Wipfeln der Bäume hinfliegen, so werden wir doch einmal eine Lücke in dem Waldbestand finden, die wir zur Landung ausnützen können.«

Gesagt, getan. Wenige Augenblicke später senkten sich die Fahrzeuge bis dicht über den Wald herab, fast die Kronen der Bäume berührend.

Chapelle war mit seinem Vehikel etwas zurückgeblieben und geriet bald mit mehreren Baumwipfeln in unliebsame Kollision. Er sah sich gezwungen, die horizontale Fahrt nach Möglichkeit zu mäßigen, wenn er nicht noch verunglücken sollte.

Inzwischen aber war Saint-Martin ihm aus den Augen entschwunden, da dieser sein altes Fahrtempo beibehalten hatte. Jetzt wurde die Lage für Chapelle kritisch. Der dichte Schnee fall ließ ihn keine zwanzig Schritt weit sehen und auch seine Rufe nach Saint-Martin verhallten in der Luft, und wenn er glaubte eine Antwort von diesem gehört zu haben, so stellte sich hinterher heraus, daß es das Echo aus dem Walde gewesen war, das ihn genarrt hatte.

Chapelle verringerte die Fahrtgeschwindigkeit seines Vehikels auf ein Minimum, und als er sich dem breiten Wipfel eines gewaltigen Eichbaumes näherte, stellte er die Tätigkeit der Maschine ganz ein und versuchte aufs Geratewohl zwischen den Zweigen des Baumes hängen zu bleiben. Das gelang ihm auch. Zum Glück war er auf Äste aufgefahren, welche die Last, die jetzt auf ihnen ruhte, zu tragen stark genug waren.

Wo war Saint-Martin geblieben? Mit der ganzen Kraft seiner Lunge rief er dessen Namen nach allen Richtungen hin, ohne jedoch irgend ein Zeichen von dem Vermißten zu erhalten. Seit zehn Minuten hatte er von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Das war in der Lage, in der er sich befand, nicht gerade ermutigend.

Das starke Geäst der stolz über die anderen Bäume des Waldes emporragenden Eiche beugte sich unter dem Druck der auf ihm ruhenden Schneemassen. Kleine Zweige, welche durch die Anfahrt Chapelles vom Schnee befreit worden waren, zeigten durch den vorausgegangenen Frost einen glitzernden Behang. Die kleinen Eiskriställchen flimmerten an ihnen wie tausend Diamanten. Der Rauhreif der vergangenen Nacht hatte im Walde alles mit einem schimmernden Überzug versehen. Ein in der Krone des Baumes hängendes Vogelnest nahm sich mit seinem verdorrten Geäst in der kristallfunkelnden Umgebung einsam und absonderlich aus.

Die Stille des Waldes wurde durch kein Zirpen, durch keinen Singsang geflügelter Bewohner unterbrochen. Alles war in Eis und Schweigen erstarrt. Als jetzt aber das Gewölk des dichten Schneehimmels sich zu zerteilen begann, und das Tagesgestirn von Zeit zu Zeit sichtbar wurde, da umspielten die sich herniederstehlenden Sonnenstrahlen die eisbereiften Zweige in Chapelles Umgebung, und ihr wundersamer Glanz fand seinen Weg in das Auge des Menschenkindes, welches hier oben in dem Wipfel des Baumes hockte.

Chapelle war ein zu großer Naturschwärmer, als daß ihm trotz seiner mißlichen Lage die Schönheiten eines Frosttages im Walde entgingen. Während sein Ohr nach irgend einem Zeichen von Saint-Martin auslauschte, ergötzte sich sein Auge an dem eisigen Farbenspiele des Geästes. Noch nie im Leben hatte er von den Naturschönheiten des Winters solche Notiz genommen als in diesem Augenblicke.

Schließlich aber konnte er hier die Zeit doch nicht verträumen. Dazu gemahnte ihn auch ein Frösteln und ein Hungergefühl, daß er an diesem Ort nicht bleiben könne.

Nachdem er sich in seinem Vehikel zum Flug wieder zurechtgelegt hatte, setzte er den Antriebsmechanismus in Funktion und versuchte, nachdem er sich von der drückenden Schneelast befreit hatte, sich möglichst hoch über den Wald zu erheben, um bei der jetzt rasch folgenden Aufklärung des Wetters nach seinem entschwundenen Begleiter zu forschen.

Die feierliche Stille der Gegend wurde also nun plötzlich durch das Rasseln seiner Maschine recht unpoetisch unterbrochen, und der von der Last der letzteren befreite Baumwipfel reckte und streckte sich wieder in die Höhe, dabei den Rest Schnee von sich abschüttelnd, und das in den Sonnenstrahlen schimmernde Geäst sandte Chapelle einen lichtfunkelnden Gruß nach.

Hinauf in den reinen, kühlen Äther ging es nun. Gleich einer Lerche erklomm Chapelle senkrecht die Höhe, und schon wenige Minuten später lag der Wald tief unter ihm und bot den Anblick eines weiten, weiten Schneefeldes.

So angestrengt Chapelle auch nach allen Richtungen ausspähte, vermochte er doch nichts von seinem Gefährten zu entdecken. Er konnte kaum glauben, daß Saint-Martin ihn so ohne weiteres im Stich gelassen habe und weitergefahren sei; er war von ihm sicher schon nach wenigen Minuten vermißt worden. Warum kehrte er aber nicht zurück? — — —

Während Chapelle noch darüber nachdachte und den Höhenflug unterbrach, um sich nur in horizontaler Richtung fortzubewegen, vernahm er unerwartet Rufe von unten her zu sich heraufdringen. Fast geisterhaft klangen die Töne an sein Ohr. Das konnte Saint-Martins Stimme nicht sein. Mit Adlerblicken suchte sein Auge die Gegend unter sich ab, ohne etwas gewahren zu können. Da erinnerte er sich seines Fernglases. Schnell riß er dasselbe an die Augen und entdeckte bald darauf eine Waldlichtung, auf deren Grund sich etwas zu bewegen schien.

Sofort dirigierte er sein Vehikel abwärts nach dieser Richtung hin.

Wie eine Windesbraut fegte Chapelle hinab und war nach wenigen Minuten in der Nähe der besagten Waldlichtung.

Zu seinem großen Erstaunen erblickte er dort Saint-Martin, welcher sich über eine auf dem Boden sitzende weibliche Gestalt beugte und dieselbe mit Schnee abzureiben schien.

Das Surren von Chapelles Flugmaschine schlug jetzt an Saint-Martins Ohr und er blickte auf, den Ankömmling freudig begrüßend.

»Schnell, Monsieur Chapelle, landen Sie hier!« tönte es zu Chapelle hinauf.

Letzterer traf sofort Anstalten, sich niederzulassen. Das Abtriebsrad rotierte, und dem betätigten Mechanismus gehorchend, senkte sich das Vehikel schnell in der Waldlichtung nieder und landete ohne Unfall.

»Kommen Sie schnell! — — — Sie müssen mir helfen!« rief Saint-Martin.

»Ja — was ist denn hier passiert?« frug Chapelle zurück und löste die Riemen, welche ihn mit seiner Flugmaschine verbunden hatten. Dann schritt er, so schnell es seine vor Kälte verklommenen Glieder gestatteten, auf Saint-Martin zu.

»Ein hilfloses Mädchen, welches dem Tode des Erfrierens nahe ist — — —« sagte Saint-Martin und rieb fortgesetzt die bewußtlose Gestalt mit Schnee.

Chapelle schüttelte den Kopf, da er sich nicht zu erklären vermochte, wie Saint-Martin hier mit der Verunglückten zusammengekommen war. Doch er frug nicht erst lange, sondern betätigte sich ebenfalls, um die Scheintote wieder ins Leben zurückzurufen.

Kurz darauf wurden auch die Bemühungen der beiden Männer mit Erfolg gekrönt, denn die Bewußtlose schlug die Augen auf. Und es waren ein Paar dunkle, liebliche Augen, deren Blicke jetzt denen der beiden Männer begegneten. Langsam hob die Verunglückte ihren halberstarrten Arm und faßte sich wie verwirrt an die Stirn, als suche sie die Erinnerung an Vorangegangenes wieder wachzurufen. Dann lispelte sie ihren Rettern zu: »Warum laßt ihr mich nicht sterben — — — ich wollte sterben — — wollte erfrieren und ihr weckt mich nun wieder zum Leben auf — — —«

Verdutzt sahen sich Saint-Martin und Chapelle an. Sie glaubten, daß sich der Geist des Mädchens verwirrt habe.

»Wie fühlen Sie sich?« frug Saint-Martin, richtete die Gestalt der Daliegenden auf und reichte ihr einen kleinen Becher voll Kognak, welchen er seiner Feldflasche entnommen hatte. Das junge Mädchen mußte die dargebotene Stärkung annehmen, da Saint-Martin ihr den Becher auf die Lippen drückte.

Nachdem sich die belebende Wirkung des Kognaks auf die Verunglückte äußerte, erzählte letztere mit schwacher Stimme, daß sie absichtlich in den Wald gegangen sei, um sich dort zu verirren und zu erfrieren. Sie habe sich vor den Mißhandlungen ihres dem Trunke ergebenen Vaters, der ein Forsthaus in diesem Walde bewohnte, geflüchtet. Sie sei todunglücklich und könne und wolle nicht mehr leben.

Saint-Martins und Chapelles vereinten Bemühungen und Zureden gelang es schließlich, die Unglückliche von ihren Selbstmordgedanken abzubringen und dem Leben wieder geneigt zu machen. Die Situation, in der man sich befand, war für jeden der Beteiligten nicht gerade eine angenehme zu nennen. Fernab von jedem bewohnten Orte, inmitten eines völlig verschneiten Waldes wußte man nicht, wohin des Wegs.

Chapelle hatte inzwischen erfahren, daß Saint-Martin erst bei seiner Landung in dieser Waldlichtung bemerkt hatte, daß sein Begleiter ihm nicht gefolgt war. Im Begriff, wieder umzukehren und denselben aufzusuchen, hatte er die im Schnee liegende Gestalt der Unglücklichen gewahrt und war ihr eiligst zu Hilfe gekommen.

Es blieb den beiden Männern jetzt nichts anders übrig, wollten sie die Verunglückte unter ein sicheres Obdach bringen, als entweder den Weg aufs Geratewohl nach einer Richtung hin zu Fuß anzutreten, oder einer von ihnen mußte mittels der Flugmaschine die Gegend abstreifen und Hilfe herbeiholen.

Da beide das letztere für das zweckmäßigste hielten, so erbot sich Chapelle, auf die Suche nach einer menschlichen Behausung zu fahren, und machte sich mit seiner Flugmaschine eiligst auf den Weg.

Saint-Martin blieb unterdessen bei der Geretteten zurück und ließ sich von ihr des näheren erzählen, welcher tiefe Kummer sie in den Tod hatte treiben wollen.

Wieder richteten sich die schwarzen Augensterne des Mädchens auf Saint-Martin, und er fühlte sich von dem Zauber, der in den schmerzerfüllten Blicken lag, seltsam berührt. Wenn er die junge Maid länger ansah, so fand er in ihren hübschen Zügen vieles Sympathische. Wenn sie auch nicht schön genannt werden konnte, so verliehen ihr doch die wohlgeformten kleinen Ohren, der zierliche Mund und die dunklen Augen etwas sehr Angehendes. Das halb aufgelöste, in dunklen Strahlen herabfallende Haar bedeckte eine Baschlikmütze. Ein lose gestrickter Shawl war halb um den Hals geschlungen, und seine beiden Enden hingen über den Rücken herab. Die zierlichen Hände waren vor Kälte blaurot geworden. Noch immer von innerem Schmerz erfüllt, blickte das junge Mädchen todestraurig vor sich hin, nachdem sie das Wissenswerteste über ihre Lage ihrem Retter gebeichtet hatte.

Saint-Martin, der ein außerordentliches Interesse für die Verunglückte verriet, suchte diese noch weiterhin auszuforschen und bekam nun sehr traurige Dinge zu hören.

Inzwischen kehrte Chapelle zurück und überbrachte die Nachricht, daß er nicht allzuweit ein Dorf an der Waldlisière gefunden und einige Bauern alarmiert habe.

Nach einer reichlichen Viertelstunde traf dann auch die Hilfe aus dem Dorf ein und nahm Jeanne Ponchon, wie sich die Unglückliche nannte, in Empfang.

Nach herzlicher Verabschiedung trennten sich Saint-Martin und Chapelle dann von Jeanne Ponchon, die ersterem unvergessen bleiben und noch eine Rolle in seinem Leben spielen sollte.

Einige Minuten später schwebten die Vehikel wieder über dem Walde und ihre Insassen hielten einen heimwärts gerichteten Kurs inne — — —

Im weiteren Verlauf des Fluges, der nicht wieder durch Witterungsunbilden gestört wurde, gelangten sie glücklich über die Vogesen, und als die Sonne im Scheiden war, mochten sie nur noch einige sechzig Kilometer von Paris entfernt sein. Da man sich für das Dunkel der Nacht nicht mit Signallaternen versehen hatte, so konnte es bei den nebeneinander hingleitenden Vehikeln gar nicht ausbleiben, daß dieselben einmal unvermutet in Kollision gerieten.

Chapelle fuhr nämlich bei einer kleinen Wendung direkt in Saint-Martins Maschine und die Flügelräder erlitten dabei eine solche Verbiegung, daß sie nicht mehr funktionierten, wodurch ein so schneller Abtrieb der Vehikel nach unten stattfand, daß ihre Insassen in Gefahr waren, zerschmettert werden.

»Um Gottes willen!« rief Saint-Martin, »versuchen Sie es, Ihre Maschine von der meinigen abzustoßen!«

Chapelle war der Schreck über die Kollision und das darauf erfolgende rasche Niederfallen so in die Glieder gefahren, daß er nicht sogleich zu antworten vermochte, aber dem Rate seines Begleiters doch eiligst folgte.

Hatten die Fahrzeuge vor wenigen Augenblicken noch über 800 Meter hoch geschwebt, so waren sie jetzt mit rapider Geschwindigkeit bis auf 150 Meter über den Erdboden herabgesunken.

Unter ihnen breitete sich ein Dorf aus, und es lag die Gefahr nahe, daß die Vehikel bei ihrem weiterem schnellen Abtrieb auf das Dach irgend eines Gebäudes fallen könnten.

Die Lage war für beide eine ziemlich verzweifelte, da der Mechanismus der Maschinen versagte.

Die Dunkelheit hatte schnell zugenommen und gestaltete die Situation nur noch gefährlicher.

Saint-Martin und Chapelle hatten wenig Hoffnung auf eine glückliche Landung, verloren aber die Geistesgegenwart nicht.

Als ihre Fahrzeuge zur Seite eines Kirchturmes des Dorfes herabsanken, riefen sie so laut als es ihre Lungen erlaubten nach Hilfe. Ob sie unten in der Ortschaft von jemand gehört wurden, blieb allerdings zweifelhaft, da bekanntlich der Schall der Stimme weniger nach unten als nach oben hin dringt.

Saint-Martin sowohl wie Chapelle bereiteten sich auf einen schlimmen Sturz vor. Aber die Sache sollte noch einmal verhältnismäßig glücklich für sie ablaufen. Saint-Martins Fahrzeug fiel auf das flache Dach eines Bauernhauses, und Chapelle fand sich am Schlusse seiner Fahrt auf einem mächtigen Düngerhaufen wieder.

Es war ein Wunder, daß beide so ohne jegliche Kontusionen bei dem Sturz geblieben waren. Saint-Martin rief von dem Dache aus, auf dem er lag, laut nach Hilfe. Inzwischen aber waren die Bewohner des Bauernhauses durch den Aufprall des Fahrzeuges auf das Dach aufmerksam geworden und vor der Tür erschienen.

Mit größtem Erstaunen sahen die Bauern Chapelle in seiner Flugmaschine liegen und wußten nicht sogleich, was sie aus dem seltsamen Gaste und seinem Apparat machen sollten.

Droben auf dem Dache rief Saint-Martin immer noch um Hilfe. Bei der herrschenden Dunkelheit konnten die Bauern nicht gleich gewahren, woher die Hilferufe kamen, bis Chapelle sie darüber verständigte. Nachdem dieser aus seiner Maschine befreit worden war, reckte er seine Glieder und betastete und befühlte sich, ob er nicht irgendwie körperlichen Schaden genommen hätte. Er konnte noch von Glück sprechen, er war unverletzt.

Die aufs höchste erstaunten Bauern machten sich nun daran, Saint-Martin mit seinem Vehikel vom Dache herabzuholen, was immerhin mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war.

Als die beiden Geretteten sich schließlich einander die Hände drückten, brach sich die große Neugierde und Verblüfftheit der Dorfbewohner Bahn und sie verlangten Auskunft, woher die beiden mit ihren Flugmaschinen gekommen seien.

»Durch die Luft,« antwortete Chapelle.

Die Bauern schüttelten ungläubig den Kopf, und einer derselben meinte, daß man nicht so dumm wäre, ihnen das zu glauben.

Die guten Leutchen des Ortes hatten in ihrer Abgeschiedenheit von der großen Errungenschaft der Technik in bezug auf den Menschenflug noch nicht ein Sterbenswörtchen gehört und man konnte es ihnen nicht verargen, wenn sie den Aussagen der beiden Luftschiffer mit großem Mißtrauen begegneten.

Die Heimreise mußten Saint-Martin und Chapelle jetzt, wo ihre Maschinen völlig defekt waren, mit Hilfe der Bahn antreten. Der folgende Morgen sah sie erst wieder in Paris, wo sie sofort dem Präsidenten Bourdeau von ihrem ersten Probeflug eingehenden Bericht erstatteten.

Hatte das 19. Jahrhundert im Zeichen des Dampfes gestanden, so stand das 20. in dem der Elektrizität. Und diese gewaltige Zauberin unter den Naturkräften gab dem neuen Säkulum noch ein besonderes Gepräge, indem sie eine Luftverkehrsära in die Wege leitete.

Das letzte Ergebnis des elektrischen Zeitalters war Saint-Martins Akkumulator gewesen, mit dessen Erfindung die Motorluftschiffahrt ihre endgültige Ausgestaltung erfuhr. Bis dahin hatte der angestrebte Luftverkehr in dem Stadium eines unsicheren Tastens und Fühlens nach einem idealen Fahrzeuge gestanden. In den Annalen der Aeronautik waren viele technische Versuche und Erfindungen verzeichnet, welche in ihrer Gesamtheit eine Riesensumme geistiger Arbeit darstellten, die ihrerseits wieder von weitgehendster Aufbietung hochpotenzierter Intelligenz Zeugnis ablegte.

Die, welche die Luftschiffahrt in moderne Bahnen lenkten, ein Zeppelin, Santos Dumont, Henry Farman u. a., hatten sich immerhin sehr verdient gemacht, wenn es ihnen auch nicht gelungen war, das Problem der Luftschiffahrt ganz zu lösen.

Von dem Zeitpunkte ab, wo die Lenkbarkeit der Ballons zur Tatsache geworden war, trat die Aeronautik in ein neues Stadium. Zahllose Konstruktionen liefen sich nun einander den Rang ab. Was wurde nicht alles zur Fortbewegung der Ballons ersonnen und zu Hilfe genommen. Die Motoren wurden bald mit Benzin, bald mit Spiritus, selbst sogar mit Wasserdampf und Leuchtgas angetrieben. Der Sieg über alle sollte aber einzig und allein der Elektrizität vorbehalten bleiben. Ihre Anwendung in der Aeronautik mußte notgedrungen eine Umwälzung hervorrufen, da sie die gesuchte ideale Betriebskraft für die Luftfahrzeuge repräsentierte. Die Indienststellung der elektrischen Energie gestattete, Motoren kleinster Abmessungen zu verwenden, was wesentlich zur Entlastung der Fahrzeuge beitrug.

Von dem Augenblicke an, wo die Elektrizität sich in der Aeronautik einen Platz eroberte, bemächtigte sich die französische Militärverwaltung der Saint-Martinschen Erfindung und stattete eine Anzahl Ballons mit dem neuen Akkumulator aus, nachdem ein Probeversuch ergeben hatte, daß dieser die gesuchte ideale Kraftquelle darstellte.

Hei! Wie gedachten die Herren Franzmänner nun mit ihren elektrischen Luftschiffen die anderen Staaten gänzlich auszustechen. Sie allein hatten es jetzt in den Händen, regelrechte Luftkriege zu führen und den Feind aus der Vogelperspektive anzugreifen. Das alles kam dem politisch geschwächten Frankreich äußerst gelegen. Über die Bemühungen des deutschen Michels, John Bulls und Jonathans jenseits der »großen Pfütze«, das Prée im Luftverkehr an sich zu reißen, brauchten sie sich nun keine Sorge mehr zu machen. Mit Stolz und Spott konnten sie in dieser Hinsicht auf Freund und Feind jenseits ihrer Grenzen herabsehen.

Alle die Ballonkonstruktionen, waren es nun solche nach starrem, halbstarrem oder unstarrem System, verhielten sich fürderhin zu dem neuen französischen Luftschiff wie Archen Noahs gegen das modernste Hochseeschlachtschiff.