RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

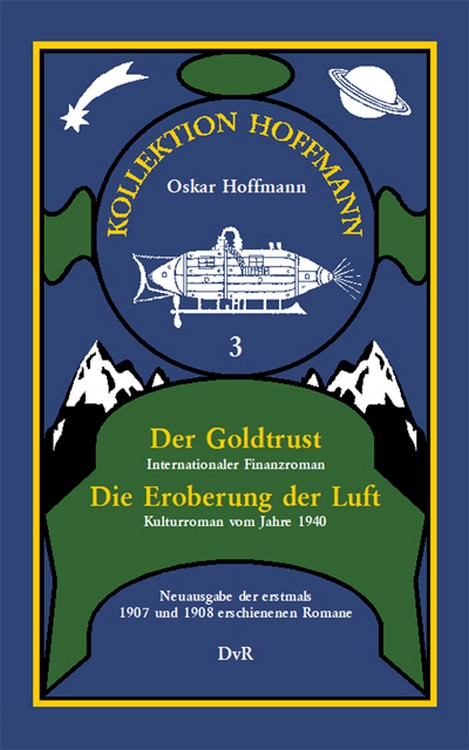

Oskar Hoffmann: Der Goldtrust.

Berlin: Seemann Nachfolger 1907,

Einbanddeckel der gebundenen ersten Ausgabe

Oskar Hoffmann: Der Goldtrust

(Champion-Romane. Bd. 1).

Berlin: Seemann Nachfolger o.J. [ca. 1908],

Einbanddeckel einer gebundenen Ausgabe

Oskar Hoffmann: Der Goldtrust.

Berlin: Seemann Nachfolger 1907,

Titelseite (S. 3, unpaginiert)

Ein an Kriegen und Seuchen reiches Säkulum war wieder einmal über die Kulturwelt dahingeflossen. Die Landkarten des europäischen Kontinentes hatten infolge der beträchtlichen Gebietseroberungen verschiedener Großmächte eine solche tief eingreifende Änderung in politischer Hinsicht erfahren, daß sie nach ihrer Korrektur ein ganz anderes Aussehen gegen früher bekamen. Weite Landstriche, wo seit den Jahren der Franken der gallische Hahn nistete, waren in die Hände der ruhmreichen Nachkommen der Germanen gefallen; der Koloß »auf tönernen Füßen«, das ehemals so gewaltige Zarenreich, hatte sich in seinen wiederholten Kämpfen mit der gelben Rasse im fernen Osten und mit den ewig ländergierigen Söhnen Albions, den Verbündeten der Schlitzäugigen, nahezu aufgerieben, und der langwierige Zwiekampf zwischen den Beschützern der absoluten Monarchie und den Anhängern einer konstitutionellen Herrschaft, sowie die finanzielle Mißwirtschaft hatten ihr übriges noch dazu beigetragen, die russische Großmacht als solche auf das Sterbebett zu werfen. Die deutschen Länder ÖsterreichUngarns hatten sich dem umsichtigen und klugen germanischen Souverän angeschlossen, während die Ungarn und Tschechen, gerade wie Polen und Finnland, Republiken mit eigener Regierung bildeten, die in Allianz mit dem mächtig gewachsenen und aufgeblühten germanischen Reiche standen. Letzteres hatte sich unter einer weisen, fürsorglichen Regierung zum Herrn von Europa aufgeschwungen, während John Bull, der schlaue Brite, die unumschränkte Macht und Herrschaft in Asien behauptete. Die dritte allein noch in Frage kommende Weltmacht, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, war zu einer Riesenrepublik angewachsen; fast alle Länder des amerikanischen Erdteils hatte sie unter ihre schützenden Fittiche gebracht und benamste sie seit einiger Zeit: Freie Republik der amerikanischen Nord- und Südstaaten. Italien, Frankreich und noch andere kleinere Nationen des europäischen Festlandes spielten nur untergeordnete Rollen in der Weltpolitik; sie waren trotz ihrer Allianz untereinander gegenüber den Riesenmächten ohnmächtig und schraken schon bei einem Wimperzucken der letzteren zusammen. Die früher, als einmal ans Ruder kommen könnende, gefürchtete »gelbe Gefahr« war nicht in Aktion getreten, die Engländer hielten ihre schlitzäugigen asiatischen Verbündeten, zu denen auch die Chinesen gehörten, im Zaume. Wußten sie doch nur zu genau, daß, wenn diese die Oberhand einmal erlangen würden, sie selbst am ersten und ein für allemal gerichtet seien.

Zu dieser Zeit war es, als durch die gesamte Tagespresse das Gerücht lief, daß ein Ingenieur mit völlig obskurem Namen, der seiner Abstammung nach ein Russe war, dem ungeheuer wichtigen Geheimnis der künstlichen Golderzeugung auf die Spur gekommen sei. Diese durch alle Blätter kolportierte Nachricht entlockte anfangs natürlich gar Vielen, besonders den Fachleuten ein Lächeln. Die Vertreter der Wissenschaft fanden die Naivität, mit welcher die Redaktionen, selbst die der größten Tageszeitungen und Journale, einer solchen utopischen Mitteilung eines kecken Alchemisten, der sicherlich nur die Welt ein wenig mystifizieren wollte oder der reif fürs Irrenhaus war, die Spalten ihrer Organe öffneten, geradezu unbegreiflich. In den Kreisen der Gebildeten fand also die sensationell aufgebauschte Nachricht anfänglich keine besondere Beachtung; wäre sie gerade am 1. April aufgetaucht, so hätten sicher die meisten geglaubt, daß es sich hier um einen regelrechten und wohlgelungenen Aprilscherz handelte. Freilich gab es auch von vornherein eine Anzahl Leichtgläubige, welche den Zeitungsberichten aufs Ungewisse hin mehr als flüchtige Beachtung schenkten. Nachdem aber der Goldmacherei von der Presse ständig neue Aufmerksamkeit entgegengebracht und diese Angelegenheit der Leserwelt immer wieder aufgetischt wurde, begannen sich gewisse Leute damit zu beschäftigen, den Dingen einmal auf den Grund zu gehen und für den Fall, daß es sich wirklich nicht um bloßen Humbug handle, Perspektiven zu ziehen, welche Folgen die Entdeckung reifen würde. Schließlich befaßte sich sogar die Gelehrtenwelt mit der Sache. Sie prüfte das wenige, was über die Goldfabrikation in chemischer und physikalischer Hinsicht verlautet war und bestritt dann auf das entschiedenste, daß an der ganzen Geschichte etwas Wahres sei. Das Resultat ihrer Untersuchung faßten sie dahin zusammen, daß es sich nur um die frivole Mystifikation eines Spaßvogels handle, der in geschickter Weise eine Legion Menschen an der Nase herumzuführen gedachte.

Trotz dieses aufklärenden Protestes von kompetenter Seite kam die Sache nicht zum Schweigen; fortgesetzt tauchten bald hier, bald dort neue Berichte über die Person des Weltbeglückers, wie der obskure Alchemist von Treviso bereits mehrfach genannt wurde, auf, und als dann ein amerikanischer Gelehrter für die Entdeckung in die Schranken trat, indem er die Lösung des Problems der Goldmacherei für gar nicht so utopisch hielt, da beschloß die italienische Regierung insgeheim, einmal die Sonde anzusetzen. Im stillen trug sie sich bereits mit dem Gedanken, falls etwas Wahres an der Entdeckung sei, den Adepten für ihre Zwecke zu gewinnen. Die Lösung des Problems war ja von einer so weittragenden Bedeutung, daß der Staat, der das Glück hatte, den Entdecker dauernd in seinen Grenzen zu beherbergen oder ihn gar als Untertan betrachten zu dürfen, für alle Zukunft derjenige blieb, der die ganze Welt beherrschen mußte. Das wurde von den verschiedenen Regierungen fast zu ein und derselben Zeit erwogen; zuvörderst freilich nur im geheimen, denn erstens wollte sich kein Staat endlos blamieren, wenn die Goldmacherei sich zum Schluß doch nur als ein gewaltiger Humbug oder als eine Mystifikation sondergleichen entpuppte, und zweitens wollte jeder, wenn eine wirkliche Lösung des Problems stattgefunden hätte, der erste sein, der das unendlich wichtige Geheimnis kennen lernte, um sofort allen und jeden Nutzen daraus zu schlagen.

Also eine ganze Weltumkremplung stand jetzt möglicherweise in naher Aussicht; da hieß es seitens der Machthaber auf der Hut zu sein.

Natürlich machte die italienische Regierung den modernen Adepten zuerst ausfindig, weil er auf ihrem Gebiete weilte. Aber auch die Nachforschungen der andern Staaten blieben nicht ohne Erfolg, und bald war es in der ganzen Welt bekannt, daß der Mann, vor dem bereits im stillen Nationen zitterten, ein russischer Untertan war, Wassilowitsch hieß und in Treviso, einem Orte in der Nähe Venedigs, lebte.

Der Genannte, der so schnell der Mittelpunkt des Interesses aller Kulturstaaten zu sein schien, war ein noch in jüngeren Jahren stehender Mann von untersetzter Gestalt, dessen Gesicht sich durch eine besondere Häßlichkeit auszeichnete und der dem Anschein nach von der Mutter Natur stiefmütterlich behandelt, auf der linken Seite seines Rückens eine merkbare Erhöhung hatte, die von Spöttern meist als ein regelrechter Buckel bezeichnet wurde. Freilich war Wassilowitsch immer sehr darauf bedacht, daß sein Mißwuchs nicht allzusehr ins Auge fiel, weshalb er stets, Sommer und Winter, eine breite Pelerine über den Rücken hängte und nur bei Dunkelheit ausging. Seinen Charakter kannte niemand; kein Eingeborener von Treviso konnte sich rühmen, mit ihm, dem Sonderling, jemals in nähere Berührung als vielleicht geschäftlich gekommen zu sein. Einige scharfblickende Bürger glaubten aus dem Aussehen und Benehmen des Einsiedlers zu entnehmen, daß dieser ein verschlagener Mann sei, dem man nicht trauen könne und der unfehlbar eine Vergangenheit hinter sich habe, die düster und unheimlich genug war, um sie Fremden ängstlich zu verbergen.

»Er ist ein Nihilist ... was kann ein Russe anderes sein?« sagten die einen und hüteten sich deshalb, mit dem Sonderling in irgend welche näheren Beziehungen zu treten.

»Verrückt wird er sein,« meinten andere.

»Bah! sicher ein Falschmünzer oder so etwas,« behaupteten Dritte. Und so hatte bald jeder eine besondere Meinung von Wassilowitsch. Der aber ließ sich von niemand in die Karten schauen, er mied sorgfältig jeden, der ihn einmal auf den Zahn fühlen wollte. Fast barsch kam er Leuten entgegen, die es wagten, ihre Neugier durch Fragen an ihn zu befriedigen. Ein solches Benehmen ließ natürlich die allgemeine Ansicht, daß der Fremdling irgend etwas auf dem Kerbholze oder sonstwie etwas zu verbergen habe, nur noch fester Wurzel fassen. Hierzu trug noch der auffällige Umstand bei, daß Wassilowitsch niemals die Laden vor seinen Fenstern öffnete und auch stets, wenn er das Haus verließ, dieses sorgfältig hinter sich verschloß. Die weiblichen Wesen von Treviso gingen dem seltsamen Manne immer aus dem Wege, wo sie ihn trafen; sein unruhig flackerndes Auge war ihnen unheimlich. Wassilowitsch hatte etwas Stechendes in seinem Blick, wie einer, der nie Gutes im Schilde führte.

Oft vergingen Tage, ja auch zuweilen Wochen, ehe jemand ihn zu Gesicht bekam. Und gerade in der letzten Zeit, bevor die unglaublichen Gerüchte über die Goldmacherkunst die Tageszeitungen durchschwirrten, war Wassilowitsch seltener noch als sonst zu sehen gewesen. Einmal mochten wohl rund vier Wochen verstrichen sein, als ihn, den Sonderling von Treviso, ein ehrsamer Bürger dieses Städtchens, der dem geheimnisvollen Hause gegenüber wohnte und wegen eines Gebrechens nie ausging, wieder zu Gesicht bekam. — — Als nun bekannt wurde, daß Wassilowitsch derjenige sei, der die Kunst des Goldmachens verstünde, da glotzten die braven Bürger von Treviso den seltsamen Mann mit fast entsetzten Blicken an, glaubten sie doch nun erst recht, daß er mit dem leibhaftigen Gottseibeiuns Gemeinschaft habe.

Die Berichte in den Zeitungen hatten ihren Ursprung eigentlich in den Nachforschungen einiger Bankdirektoren, denen Wassilowitsch einmal einen gediegenen Goldbarren zum Kauf anbot. Anfänglich glaubten die Herren von der hohen Finanz, daß der unscheinbare Mann aus Treviso ein früherer Goldgräber sei, worin sie auch durch die Reden des Russen, der jene bei dem Glauben ließ, noch bestärkt wurden, bis dann aber der erstandene Goldbarren seine Farbe wechselte und Stellen aufwies, die hier und da einen derben Stich ins Grüne erkennen ließen. Die sofort angestellten chemischen Analysen und sonstigen Probeversuche, wie solche bei den Goldschmieden üblich sind, ergaben jedoch, daß an der Echtheit des Goldbarren nicht zu zweifeln sei. Trotzdem aber wurden die entstandenen Zweifel nicht sofort wieder verscheucht; der Stich ins Grüne war da und den Finanziers zu auffällig. Sie forschten daher nach, wo Wassilowitsch hauste und wie er zu dem Goldbarren käme. Da ergab sich denn mancherlei, was die gehegten Bedenken wohl rechtfertigte. Besondere Beachtung fand die Tatsache, daß Wassilowitsch sehr abgeschieden lebte und völlig unzugänglich war. Das bildete so gravierende Momente, daß diejenigen, welche die Nachforschungen angestellt hatten, sich mit vielen Fachleuten darüber besprachen, ob der bucklige Mann von Treviso nicht doch ein Falschmünzer sein könne. Schließlich erfuhr dann ein Vertreter der heimischen Presse von diesen Erörterungen, und flugs fand sich in den Spalten eines Abendblattes die Nachricht, daß die Kunst des Goldmachens jemand gelungen sei, wenngleich der, welcher die inhaltsschweren Zeilen geschrieben hatte, keineswegs zu denen gehörte, die der Sache den nötigen Glauben beimaßen; Reporter sind eben manchmal Menschen mit weitem Gewissen und Spaßvögel, welche die Welt nur zu gern mit einem Sensationsartikel überraschen.

Das Resumee der Nachforschungen ergab, daß die Sache mit Wassilowitsch keineswegs stimmte; daß sich da etwas Geheimnisvolles im Hintergrund verbarg, dem nicht so ohne weiteres beizukommen war.

Als der Adept schließlich gewahr wurde, daß die Menschen hinter sein Tun und Treiben einen Blick werfen wollten, ließ er jede Beziehung zu der Bank, mit der er jenes Geldgeschäft gemacht hatte, fallen und versuchte nun bei Nacht und Nebel seine Goldbarren im Auslande unterzubringen. Die österreichische Grenze war nicht weit und Segelboote kreuzten genügend oberhalb Venedigs, um ein solches für seine Überfahrt nach Triest, welches unweit auf dem jenseitigen Gestade des Adriatischen Meeres lag, zu gewinnen. Doch die italienische Regierung, welche schon längst über das geheime Treiben des buckligen Russen in Treviso unterrichtet war, und der es sehr daran lag, Licht in die dunkle Sache zu bringen, machte Wassilowitsch einen Strich durch die Rechnung.

An einem stürmischen Herbstabend um die zehnte Stunde verließ der Adept sein Haus, nachdem er sich vergewissert hatte, daß er unbeobachtet war, und schritt mit einer Kiste, an welcher er schwer zu tragen hatte, durch die einsamen Straßen zur Stadt hinaus. Nach etwa einhalbstündiger Wanderung erreichte er keuchend unter seiner Last das Ziel, den Piavefluß. Nach allen Seiten hin spähend, blieb Wassilowitsch am Ufer des hier nahe seiner Mündung besonders breiten Stromes stehen.

Soweit sein Blick die dichte Dunkelheit zu durchdringen vermochte, sah er nirgends ein Fahrzeug auf dem durch den brausenden Wind bis in die Tiefe aufgewühlten Wasser des Piave. Die tagsüber hier sonst zahlreich kreuzenden Boote waren wohl sämtlich bei Ausbruch des Wetters an geschützten Stellen des Ufers vor Anker gegangen. Und das besonders weiter flußabwärts.

Ratlos hielt der Bucklige Umschau und ein leiser Seufzer, oder war es ein Fluch, entrang sich seinen Lippen. Die Last hatte er neben sich auf den sandigen Boden gelegt, und von Zeit zu Zeit huschte eine flüchtige Welle darüber hin, ihren brandigen Schaum zurücklassend.

»Maladetto!« murmelte Wassilowitsch, als ihm eben der Sturm die Mütze wegfegte. Zum Glück blieb diese an einem nahestehenden Gestrüpp hängen, so daß sie der Bucklige wiederzuhaschen vermochte.

Da — — was war das?

Männerstimmen klangen vom andern Ufer herüber und ließen Wassilowitsch erschreckt zusammenzucken. Undeutlich vernahm er auch ein Geräusch, das von dem Aufschlagen über die Wasserfläche klatschender Ruder herzurühren schien.

Beim schärferen Hinsehen konnte er dann bald darauf am gegenüberliegenden Gestade zwei Gestalten erblicken, die ihrem Berufe nach Fischer oder Schiffer zu sein schienen.

Der Bucklige duckte sich schnell, um nicht gesehen zu werden, denn er wußte nicht, ob er Freund oder Feind vor sich hatte. Er konnte jetzt, wo alle Welt ihm auf den Fersen war, nicht vorsichtig genug sein.

Doch drüben schien man ihn wohl schon bemerkt zu haben, denn die beiden Männer lugten eben herüber und an ihren Gestikulationen war zu erkennen, daß ihnen die Gestalt des Buckligen nicht entgangen war.

Wieder schlüpfte ein »Maladetto!« über Wassilowitschs dürre Lippen. Er sah sich entdeckt und war nun unschlüssig, was er tun sollte.

Inzwischen zauderten die drüben aber nicht und setzten mit einem Boot, das im Uferschilf versteckt gelegen hatte, über das tosende Wasser. Vier kräftige, stark sonnengebräunte Fäuste handhabten die Riemen des leichten Fahrzeuges mit einer solchen Kraft, daß dasselbe wie ein Pfeil die schaumige Flut des windgepeitschten Piave durchquerte und in wenigen Minuten den Strand erreichte, wo sich Wassilowitsch noch immer still in schlechter Deckung verhielt. Seine krumme Gestalt hatte er vollends in den Sand gleiten lassen und verbarg sich, so gut es ging hinter der Kiste.

»Halloh!« tönte es ihm jetzt mit rauher Stimme entgegen.

Der Bucklige hob sich empor, er sah ein, daß hier kein Verstecken mehr half.

»Wer seid Ihr?« frug der Schiffer und in seiner Hand blinkte ein Revolver, den er für alle Fälle bereitzuhalten schien.

Das Boot, von dem zweiten Manne gelenkt und vollends ans Ufer gebracht, fuhr jetzt auf dem Sande auf.

»Ich komme von ... Treviso —« antwortete Wassilowitsch und blinzelte auf die Waffe.

»Und was habt Ihr zu so später Stunde hier bei Sturm und Regen zu suchen?« frug die kernige Männergestalt im Boote.

»Ich habe mich verirrt,« entgegnete der Bucklige, der nicht recht wußte, welche Antwort er geben sollte.

»Verirrt —« gab der andere zurück und schien der Angabe keinen Glauben beizumessen.

»Könnt Ihr mich am Ufer drüben absetzen? Ich lohn's Euch gut,« sagte Wassilowitsch.

»Vorerst, wer seid Ihr, Mann?« Mit diesen Worten stieg der Sprecher aus dem Boot und bewegte sich auf sein Visavis mit behäbigen Schritten zu.

Das Pistol ließ in dem Buckligen allerlei Gedanken aufsteigen. Hatte er es mit ausgesandten Häschern zu tun, oder mit Räubern, Schmugglern, wie sich solches Gesindel an der nahen Grenze mit Vorliebe herumtrieb?

»Wenn Ihr's durchaus wissen wollt, so sage ich Euch, daß ich ein Russe bin,« versetzte er.

»Hm ...« machte der fremde Schiffer und wendete sich dann seinem Gefährten zu, diesem einige Worte ins Ohr flüsternd. »Spioniert wohl hier so'n bißchen rum?« begann er dann wieder und sah den Buckligen, der sich inzwischen vor seine Kiste gestellt hatte, mit forschendem Blicke an.

»Was denkt Ihr ...« entgegnete Wassilowitsch.

»Ist das Euer Handgepäck?«

»Die Kiste ist mein Eigentum.«

»Wozu wollt Ihr ans Ufer hinüber?« forschte der Schiffer weiter.

»Je nun, ich möchte ins Österreichische hinein,« meinte Wassilowitsch.

Die beiden Schiffer sahen sich einander verständnisvoll an.

»Sagt mal, Ihr schmuggelt wohl?« frug der eine wieder und lenkte seine Blicke auf die Kiste.

»Ehe ich hierauf eine Antwort gebe, möchte ich wissen, wer Ihr seid, lieber Freund,« versetzte der Bucklige.

»Wir — — wir sind Schmuggler ...«

»Pusch ...« klang es überrascht aus Wassilowitschs Munde und ein Lächeln glitt flüchtig über sein Gesicht.

Das Pistol wurde um einige Zoll gehoben.

Der, dem die Mündung der Waffe entgegengerichtet war, faßte jetzt sein Gegenüber ins Auge.

»He, guter Mann, ich glaube Ihr könnt mir nützlich sein, wenn Ihr wollt ... ein besseres Zusammentreffen als mit Euch hätte ich mir nicht wünschen können,« gab Wassilowitsch zur Antwort, als er durch die leise Bewegung der Pistole daran erinnert wurde, daß man Grund hatte, ihm nicht zu trauen.

»Habt Ihr Papiere bei Euch?« forschte der zweite Schiffer jetzt.

»Papiere ...« Der Bucklige kramte in seiner weiten Rocktasche herum. »Papiere ... hm — — nein, nichts dergleichen. Kann Euch leider nicht damit dienen, aber Geld könnte ich Euch geben ... Hundert Lire ...«

Der andere ließ das Pistol sinken. »Bah — wir sind keine Straßenräuber. Wir wollen Euch Eures Geldes nicht berauben. Wir wollen nur wissen, wer Ihr seid und was Ihr jetzt hier wollt.«

»Ich bin Schmuggler wie ihr,« versetzte Wassilowitsch. »Was ich über die Grenze schaffen möchte, das ist schon des Lohnes wert ... Topp! hundert Lire, wenn Ihr mich und die Kiste dort bis über die Grenze bringt.«

»Hundert Lire. — Dafür tragen wir unsere Haut nicht zu Markte, alter Freund. Da werdet Ihr wohl selbst zusehen müssen, wie Ihr Euch vor dem Grenzposten vorbeidrückt. Seid aber vorsichtig, die Kerle haben in ihren Flinten Dinger stecken, die unter der Haut mächtig jucken.«

»Neunkalibrige ...« setzte der andere Schiffer hinzu.

»Für dreihundert Lire seid Ihr auch nicht zu haben?«

Ehe der Bucklige noch eine Antwort erhielt, stutzten die beiden anderen, sie glaubten in der Nähe ein verdächtiges Geräusch gehört zu haben.

Das Pistol hob sich wieder etliche Zoll.

»St! ...« stieß der eine Schiffer hervor.

»'s war 'ne Rohrdommel im Schilf, Pepp,« flüsterte der zweite Schiffer.

Der mit Pepp angeredete Mann ließ das Pistol sinken.

»Dreihundert Lire, sagtet Ihr ...« wendete er sich wieder an Wassilowitsch.

»Ich bin nicht knickrig, wenn's ohne Flintenschüsse abgeht,« gab der Gefragte zur Antwort. »Meinetwegen auch — — fünfhundert.«

Die Freigebigkeit, die Art und Weise, wie jener mit den Hundertlirescheinen umsprang, erregte bei den Schmugglern gewisse Bedenken. Vielleicht war das ganze eine Falle, in die sie hineinschlüpfen sollten. Die zwei Männer flüsterten untereinander und schienen die aufgetauchten Bedenken nicht loszuwerden.

»Wenn Ihr kein ehrliches Spiel treibt, so könnte es Euch wohl schlecht bekommen,« meinte dann der ältere der Schmuggler zu Wassilowitsch.

»Ihr mißtraut mir? Hier, meine Hand zum Pfande. Übrigens, ich habe noch mehr Grund als Ihr, mich vor den Douanen und Häschern zu hüten.«

Erstaunt sahen ihn die anderen beiden an.

»Teufel! Habt Ihr soviel auf dem Kerbholz?« frug Pepp und streifte den Buckligen mit einem Blick, der vieles ausdrückte.

Der Russe lachte hämisch in sich hinein. »Ihr ratet's nicht ...«

»Wenn Ihr vielleicht einen Mord auf dem Gewissen habt, so ist der Sprung übern Piave für Euch schon fünfhundert Lire wert,« meinte Pepp.

»Sehe ich aus wie einer, der mordet und brennt?«

Pepp zuckte die Achseln.

»Sehr schmeichelhaft ... doch ich habe keine Zeit zu verlieren mit müßigem Geschwätz ... wollt Ihr mich mit meinem Gepäck für die genannte Summe über die Grenze bringen?« versetzte Wassilowitsch.

Ein gewaltiger Windstoß sackte sich in diesem Augenblick gerade vor den Männern in den Wassern der Piave und erzeugte eine breite, auf das Ufer sich zuwälzende Woge, deren weißer Gischt den Männern ins Gesicht spitzte.

»Hundewetter!« stieß der eine, »Maladetto!« der andere Schmuggler hervor und beide wischten sich die Schaumspritzer aus den Augen.

»Na, Freunde, wie ist's? Ich habe keine Zeit zu verlieren,« sagte Wassilowitsch.

»Gebt Eure Kiste her ...« antwortete Pepp und bückte sich, dieselbe aufzuheben. »Heiliger Ubaldus! ... Das Ding ist ja verteufelt schwer.«

»Wenn Euer Boot sie nur trägt,« versetzte der Russe und schielte nach dem Fahrzeug. Er schien wenig Vertrauen auf die Tragfähigkeit desselben zu hegen.

Der andere Schmuggler begann jetzt ebenfalls zu helfen und wenige Augenblicke später lag die Kiste im Boot. Dann betraten die Männer das Fahrzeug, als letzter Pepp, der sich nach geschicktem Abstoßen vom Ufer mit einem gewandten Satz auf die Kiste schwang und sofort ins Ruder griff.

»Eure Last wiegt schon a Stückel ... habt Ihr sie bis zum Piave geschleppt?«

Der Bucklige nickte. »Also Ihr helft mir, daß ich ungefährdet über die Grenze komme?«

»Heute nacht noch, wenn sich der verdammte Wind nur legen wollte. Das Wasser schlägt das ganze Boot voll,« knurrte der Führer.

Die Wellen der Piave schienen heute nicht zu spaßen, sie warfen das leichte Boot wie eine Nußschale umher, kaum daß es Pepp und seinem Kumpan gelang, es in der Gewalt zu behalten.

»Wenn wir versaufen, so ist Euer Handgepäck daran schuld,« fluchte der eine Pascher.

»Was steckt eigentlich darin ... Ihr müßt, beim heiligen Georg, Steine mit Euch herumschleppen,« meinte Pepp und legte sich jetzt mit Macht in die Riemen, um das Fahrzeug über die reißenden Wasser hinüberzubringen.

»Der Ballast ist schon des Paschens wert ... verlaßt Euch darauf,« antwortete Wassilowitsch und verzog sein Gesicht zu einem Grinsen.

»Die fünfhundert Lire habt Ihr doch parat?« fragte nach einer kleinen Weile Pepp. »Und echte Scheine, was? Gutes Gold, was? Man munkelt jetzt soviel von falschem Geld und Gold.«

»Tut man das?« frug Wassilowitsch mit lauernder Miene zurück.

»In Treviso soll ja der Teufel sitzen und Gold fabrizieren.«

»Was Ihr sagt ...« versetzte der Bucklige hierauf und unterdrückte ein leises Lachen.

»Habt Ihr denn einen Winterschlaf gehalten, daß Ihr davon noch nichts hörtet,« gab Pepp zurück und sprang, da das Boot das Ufer erreicht hatte, aufs Land.

»Könnt Ihr mich nicht mit dem Fahrzeug bis an die Grenze bringen?« meinte Wassilowitsch.

»Bei diesem Höllensturm ... sollen wir im Golf vielleicht Wasser schlucken?« erwiderte Pepps Kumpan.

»Mit Tagesanbruch muß ich auf dem Österreichischen sein, koste es was es wolle,« sagte Wassilowitsch hierauf.

»Der Wasserweg ist zwar der sicherste und schnellste für Euch und Euer Gepäck, aber der Teufel soll so'n kleines Krägboot durch den stürmischen Golf rudern. — — — Was legt Ihr noch drauf, wenn ich's riskiere?« Pepp sah beim Festmachen des Fahrzeuges den Buckligen scharf an, um zu erforschen, wieweit er mit seiner Unverschämtheit bezüglich des Passagegeldes gehen dürfe. Für ihn schien das Mienenspiel seines Fahrgastes der untrügliche Barometer zu sein, nachdem er seine Forderung schrauben konnte.

»Noch hundert Lire,« erwiderte Wassilowitsch gelassen.

»Sechshundert Lire ... ein Wort! Zahlt hundert an, und die Fahrt geht sofort weiter,« ließ sich der raffinierte Schmuggler vernehmen.

»Wollen wir bei der hohen See mit der verdammt schweren Kiste auf den Grund gehen?« hörte man jetzt den andern Schmuggler rufen.

»So bleib. Ich schaff's allein,« versetzte Pepp hierauf.

Doch der andere besann sich schnell eines besseren. Auch bei ihm waren sechshundert Lire kein Pappenstiel.

Das Unwetter hatte inzwischen nur wenig nachgelassen Der Orkan pfiff um die Ohren der drei Männer, daß es nur so seine Art hatte. Dazu kam nun noch ein wolkenbruchähnlicher Regenschauer, der sie alle bis auf die Haut durchnäßte. Die Schleusen des Himmels schienen auch nach einer Viertelstunde noch lange nicht geneigt, sich schließen zu wollen.

Das kleine Krägboot tanzte längst wieder auf den Wellen des Piave und nahm unter der kundigen Führung und den nervigen Fäusten seiner Besitzer den Kurs nach der Mündung zu. Die letztere lag nach den Angaben Pepps etwa zwei Stunden weit entfernt.

Auf der Fahrt wurde nur wenig gesprochen, denn Wind und Wetter nahm die ganze Aufmerksamkeit der beiden Schmuggler in Anspruch. Mehr als einmal war Gefahr vorhanden, daß das infolge seiner schweren Last ungewöhnlich tiefgehende Boot voll Wasser zu schlagen drohte. Die dichte Finsternis tat dann noch ihr übriges, um eine Unterhaltung nicht aufkommen zu lassen.

Wassilowitsch saß daher, nachdem er die Anzahlung von hundert Lire geleistet hatte, in Stillschweigen versunken da, schaute den auf die Wellen niederklatschenden Rudern zu und hing dabei seinen Gedanken nach. Von Zeit zu Zeit versäumte er es nicht, einen Blick nach rechts und links zu den in tiefer Dunkelheit liegenden Ufern zu werfen.

Nach Verlauf einer Stunde Fahrt schwächte sich endlich die Kraft des Sturmes ab, die Wasser des breiter gewordenen Flusses beruhigten sich, und von Zeit zu Zeit fiel ein Strahl Mondlicht durch das sich langsam zerteilende, vielfach zerrissene Gewölk des Himmels hernieder.

Der Bucklige war noch immer in Gedanken versunken. Er zog wohl kühne Perspektiven, deren Ausgangspunkt seine Entdeckung war. Jedenfalls stürmten allerlei Gedanken auf ihn ein, denn er übersah, trotzdem sein Auge zum rechten Ufer des Piave gelenkt war, einen schwachen Lichtschein am Lande.

Pepp und sein Kumpan hatten ihn längst gewahrt.

»Sapristi ... heiliger Nepomuk — — Douanen ... pst!« flüsterte Pepp.

Sofort hörte das Klatschen der Ruderschläge auf, und das Boot trieb mit den Wellen dahin. Die Schmuggler duckten sich und befahlen dem erschrockenen, so jäh aus seinen Sinnen gerissenen Wassilowitsch, dasselbe zu tun.

»Was ist? ... Gefahr ...« frug der Russe hastig und erregt.

»Halts Maul ...« knurrte Pepp.

Der Lichtschein mochte sich wohl nähern, denn bald war zu erkennen, daß er von einer Taschenlaterne herrührte, wenngleich der Träger derselben noch keineswegs sichtbar war.

»Die verdammten Douanen suchen mal wieder 's Wasser ab,« murmelte grimmig der andere Schmuggler, während Pepp seinen Revolver lockerte und ihn neben sich legte.

»Mensch ...« flüsterte er dann dem Buckligen ins Ohr. »Ihr habt doch sicher Steuerbares in der Kiste?«

Wassilowitsch zögerte einen Augenblick mit der Antwort, er wußte nicht, was er erwidern sollte.

»Zum Henker! antwortet doch ...«

»Freilich, Steuerbares ist's schon, aber ...«

»So werden sie uns jetzt am Zeuge flicken ... habt Ihr eine Waffe?«

»Einen Sechsläufigen ... aber wir sind doch gar nicht auf Grenzgebiet.«

»Gleich ... sie werden uns trotzdem anhalten. Die fahnden schon lange auf uns, und Ihr seid ihnen vielleicht auch ein guter Fang ... wer weiß,« antwortete Pepp. Zum Kuckuck sagt doch nur endlich, was Ihr in der Kiste mit herumschleppt.«

Der Lichtschein kam bereits in bedrohliche Nähe, und damit wurden auch gleichzeitig die Umrisse eines größeren Fahrzeuges sichtbar.

»Nun, so sollt Ihr's wissen, wer ich bin und was in der Kiste steckt,« erwiderte Wassilowitsch, als er einsah, daß es jetzt nicht gut ein Verbergen mehr gab. »Ich bin der Teufel, von dem ihr spracht, der in Treviso das falsche Gold fabriziert ...«

Die Wirkung dieser Erklärung zog eine gewaltige Verblüffung der anderen beiden nach sich, die fast so weit ging, daß Pepp die nahende Gefahr vergaß und sein Visavis mit weitaufgerissenen Augen anglotzte. Auch sein Helfershelfer zeigte eine Überraschung, die sich in allen seinen Mienen wiederspiegelte.

»Die Kiste enthält neben verschiedenen anderen Dingen, die ich gern jenseits der Grenze wissen möchte, auch Gold ... pures Gold ... Barren,« sagte Wassilowitsch weiter. »Es liegt mir viel daran, daß dies alles nicht in die Hände von gewissen Leuten fällt, die mich und mein Tun fortgesetzt kontrollieren ... Tausend Lire, Freund, wenn Ihr es fertig bringt, was Ihr versprochen.«

»Zu spät ...« murmelte Pepp, »da sind sie schon.«

Wassilowitsch schrak zusammen. »So wollen wir die Kiste ins Wasser werfen ... schnell!«

»Holla, das soll geschehen ... wir fischen sie später wieder heraus,« antwortete Pepp eifrig.

Kaum eine Minute später hörte man ein Klatschen des Wassers, der staatsgefährliche Ballast des Bootes war über Bord und sank auf den Grund. Nun konnten sie kommen. Und sie kamen auch. Eine geschickte Wendung des sich nahenden Fahrzeuges brachte dieses dicht in die Nähe der Schmuggler. Ein voller Lichtschein bestrahlte plötzlich das kleine Boot.

»Ho! ...« tönte es herüber.

»Was beliebt euch unsere Fahrt zu stören?« frug Pepp in scharfer Tonart.

»Ach, wir kennen uns ja ... keine Verstellung, alter Freund!« rief eben ein graubärtiger, hochgewachsener Mann, in dessen Hand eine Schußwaffe im Licht der grellscheinenden Laterne blitzte. Neben ihm sah man mehr als ein halb Dutzend Gestalten stehen, die auch schußfertig zu sein schienen.

»Wenn Ihr mich kennt, so erspart Ihr mir ja die Vorstellung,« antwortete trotzig Pepp.

»Habt wohl einen neuen Kollegen in Dienst genommen?« frug der Graubärtige in hämischem Tone wieder und streifte mit einem Blick die Krüppelgestalt des Russen. »Ei! das ist ja Signor Wassilowitsch ... Buona sera ! Zu so später Zeit auf dem Piave, Signor?«

»Sie kennen mich, Signor?« gab der Angeredete so gleichmütig als möglich zur Antwort.

»Wer sollte Signor Wassilowitsch nicht kennen ... alle Welt spricht ja von ihm. Die Menschen nennen Sie schon in einem Atem mit den Gekrönten der Welt. Es ist für mich eine hohe Ehre, den zukünftigen Herrn der Erde in persona begrüßen zu dürfen.«

Die Rede des Graubärtigen wies einen spöttelnden Ton auf, er schien nicht zu denjenigen zu gehören, die in Wassilowitsch die weltumkrempelnde Person sahen. Er wie noch viele andere glaubten in der ganzen Sache nichts anderes, als einen Humbug zu erblicken, dem selbst Regierungen und Souveräne zum Opfer zu fallen schienen.

Wassilowitsch richtete sich auf und ließ sich keineswegs aus der Fassung bringen. »Wenn's der Menschheit beliebt, mich den Herrn des Erdballs zu nennen, so habe ich keine Veranlassung, auch nur einen Finger zu rühren, um sie auf das Unsinnige ihrer Gedanken aufmerksam zu machen,« versetzte der Russe.

»Nun zur Sache ... wir müssen Euer Boot ins Schlepptau nehmen, teurer Freund,« sagte der Graubärtige zu Pepp gewendet.

»Tut, was Ihr nicht lassen könnt ...« knurrte der Pascher. »Daß wir nichts an Bord haben, davon könnt Ihr Euch ja überzeugen.«

»Wirklich nicht?« ließ sich der Graubärtige vernehmen, nachdem er einen Blick in das dicht neben dem großen Fahrzeug dahingleitende Krägboot geworfen hatte. »Beim heiligen Antonius! Ihr schwimmt wahrhaftig leer. Das ist doch sonst nicht Eure Mode, lieber Freund ... werdet den Kram wohl ins Wasser geworfen haben, was? ... Konnt mir's denken.«

Pepp ließ die weiteren Reden unbeantwortet. Er zündete sich gleichmütig eine Pfeife an und schien sich um sein weiteres Schicksal absolut keine Gedanken zu machen. Ihn mochte mehr die von Wassilowitsch in Aussicht gestellte Summe beschäftigen. Wahrscheinlich fing er an, darüber nachzugrübeln, wie er trotz des Mißgeschicks zu den tausend Lire kommen könne.

Das Fahrzeug des Graubärtigen war, wie Wassilowitsch jetzt erkannte, ein Douanierboot, dies bewies nicht bloß die Besatzung, sondern auch der kleine am Maste flatternde Wimpel. Nachdem nun Segel aufgesetzt waren, ging die Fahrt stromaufwärts.

Daß die Douanier einen guten Fang gemacht hatten, das verrieten ihre vergnügten Gesichter und wichtigen Mienen, die sie ab und zu im Gespräch unter sich aufsteckten. Und sie hatten auch alle Ursache, sich Glück zu wünschen. denn sie waren ihrer Aufgabe gerecht geworden und hatten — — — — den zukünftigen »Dominateur du monde« eingefangen, der allem Anschein nach in der stürmischen Nacht mit seinem Geheimnis das Weite suchen wollte.

Das »russische Nest«, so hatten die Bürger von Treviso die Behausung des Adepten getauft, bildete nun schon seit Wochen den Wallfahrtsort zahlloser Fremden. Aus der stillen, weltvergessenen Klause war ein Bienenstock geworden, durch dessen Pforte tagsüber Personen aller Stände schritten. Der unglückliche Besitzer des Häuschens mußte die Menschenflut über sich ergehen lassen, wollte er nicht, daß sie sein Heim mit Gewalt stürmten, um sich Einlaß zu erzwingen.

Wassilowitsch hatte seit dem nächtlichen Abenteuer mit den Douaniern keine Ruhe mehr gefunden. Er sann darum hin und her, was er beginnen könne, um die Menschen von der Idee wieder abzubringen, daß er das große Geheimnis der Goldfabrikation entdeckt habe. Noch zweifelte er ja selbst, daß das Problem gelöst sei, wenngleich er schon größere Mengen Gold hergestellt hatte. Der »Stich ins Grüne«, den sein Fabrikat aufwies, war für ihn noch verdächtiger, wie den Beamten der Bank, der er den ersten gediegenen Barren angeboten. Somit also konnte und durfte er alle Menschen, die seine adeptischen Versuche im besten Glauben, daß sie gelungen seien, begeistert feierten, nicht mehr länger bei ihrer Ansicht lassen. Zudem gestaltete sich das ganze Leben um ihn herum täglich auch bunter, so daß er selber bald nicht mehr aus noch ein wußte und sich schon mit dem Gedanken trug, Italiens Boden, der ihm unter den Füßen zu brennen anfing, heimlich zu verlassen. Er erinnerte sich aber dessen, daß er streng bewacht wurde, und zwar seit jenem Tage, an welchem er durch die Douanier aufgegriffen worden war. Ein Entkommen ins Ausland mußte ihm diesmal noch schwerer werden als das letzte Mal, wo er eigentlich nur die Absicht gehabt hatte, eine Menge des künstlichen Edelmetalles, sowie gefährliche Papiere, Schriftstücke aus der Zeit seines Aufenthaltes in der Heimat, jenseits der Grenze in sicheren Gewahrsam zu bringen. Wassilowitsch befürchtete nämlich gelegentlich eine Beschlagnahme seiner Effekten. Seit einigen Tagen hatte er die Entdeckung gemacht, daß seine gesamte postalische Korrespondenz einer behördlichen Zensur unterstand. Hatte der Bucklige bisher schon immer wenig geschrieben, so unterließ er von dem Augenblicke an, wo er von der Durchsicht seiner Briefschaften eine bestimmte Ahnung bekam, es überhaupt, auch nur eine Zeile zu schreiben. Alle die unzähligen Telegramme und Briefe blieben darum unbeantwortet. Somit passierte es manchem Staatsoberhaupt und gekrönten Manne, daß ihnen auf ihre Anfragen von einem so gewöhnlichen Sterblichen, wie es ja der Bucklige war, nicht einmal eine Antwort zuteil wurde. Statt daß nun aber diese absichtliche oder vielmehr unfreiwillige Nichtbeachtung der einlaufenden wichtigen Schriftstücke ihre Absender dahin belehrte, daß sie allem Anschein nach mystifiziert worden seien, hatte dies gerade das Gegenteil zur Folge. Die einlaufende Korrespondenz nahm von Tag zu Tag an Umfang zu.

Wassilowitsch geriet infolgedessen, daß er sich zum Mittelpunkt der ganzen Welt gemacht sah, in eine eigene merkwürdige Stimmung. Er verspürte so etwas wie eine Ohnmacht, vortreten und gegenüber der Welt verkünden zu können: Ich habe das Problem gelöst! Belohnt mich nach Gebühr!

Er trug sich eben noch mit quälenden Zweifeln. Er vermochte es nicht, das Produkt seiner geheimnisvollen Tätigkeit als unbestreitbar echt anzusehen. Das war es, was ihn seelisch fast aufrieb.

Der Stich ins Grüne!

Er war und blieb. Wassilowitsch hatte somit nach seiner eigensten Meinung die Natur nicht bemeistern können. Dieser Gedanke beherrschte ihn unausgesetzt — selbst im Schlafe. Im Wachen wie im Traume erblickte er vor seinem geistigen Auge den Stich ins Grüne.

In solcher Seelenqual beschloß der Bucklige, einmal gründlich die Probe aufs Exempel zu machen. Nicht in chemischer Hinsicht. Da waren die tausendfachen Proben, die er schon vorgenommen hatte, immer stichhaltig gewesen. Nein, eine rein physikalische Probe sollte diesmal den Wert der Entdeckung bestimmen — — für ihn und für die Welt.

Wassilowitsch war von Natur viel zu ehrlich veranlagt, als daß er seine Mitmenschen schmählich zu betrügen vorhatte. Die physikalische Stichprobe mußte auf das allergenaueste gemacht werden. Er selbst war sich Rechenschaft über sein Tun schuldig.

Mit solchen Gedanken ging der Russe an die Vorbereitungen, welche die von weittragender Bedeutung werden könnende Untersuchung erforderte. Vorerst sollte niemand zugegen sein. Später, wenn er zu einem Resultat gekommen war, gleichviel, ob zu einem positiven oder negativen, wollte er sein Tun und Treiben nicht mehr bemänteln, offen sollte es dann vor der Mitwelt liegen, damit ihm niemand eine Beschuldigung ins Gesicht schleudern könne. Der Bucklige dachte so, wie es sich für einen Menschen von Charakter geziemt. Aber bei diesem Gedankengang machte er abermals die Rechnung ohne den Wirt. Er sollte in kürzester Zeit die Wahrnehmung machen, daß der Mitwelt absolut nicht mit rückhaltloser Offenheit gedient war.

Wassilowitsch traf nun alle Vorbereitungen, damit er nicht von den alltäglich ihn überlaufenden Besuchern gestört werde und verschloß sein Haus für einen vollen Tag. Auch die Fensterladen der Rückseite des Gebäudes zeigten sich auf zweimal zwölf Stunden den Nachbarn fest verriegelt.

Zu der vorzunehmenden eingehenden Prüfung hatte sich Wassilowitsch allerlei neue physikalische Wäg- und Meßapparate subtilster Konstruktion, soweit diese ihm noch gefehlt hatten, besorgt.

Der kleine Schmelzofen in der Ecke des geräumigen Laboratoriums wurde zunächst von dem Adepten in Betrieb gesetzt, und bald flammte ein von Sauerstoff und Wasserstoff unterhaltenes Feuer unter dem Tontiegel auf, das an Wänden des getünchten Raumes einen gespenstischen Lichtschein hervorrief.

Dann entnahm der Bucklige einem kleinen in die Mauer eingelassenen Schranke einen Glaskasten, der in seinem Innern eine Balkenwage enthielt, deren pendelnder Zeiger eine elektrische Kontaktvorrichtung auswies, die mit einer galvanischen Batterie durch einen zarten Platindraht in Verbindung gebracht werden konnte. Wassilowitsch hatte diese Wage bisher noch nicht besessen.

Sie war es, die ihm vollen Aufschluß geben sollte. Da der Wagebalken in einem Vakuum, einem luftleeren Raume, schwang, so mußten sich damit die unnennbar feinsten Wägungen vornehmen lassen, ohne daß dabei auch nur Atome sich verflüchten konnten.

Wassilowitsch gedachte Wägungen einer größeren Anzahl Proben seines Kunstgoldes vorzunehmen, da die zu verschiedenen Zeiten hergestellten Mengen möglicherweise trotz allen einheitlichen Arbeitens voneinander abweichende physikalische Eigenschaften und Erscheinungen besitzen konnten, wenngleich sie allesamt dieselbe chemische Natur ohne die geringste Abweichung unter sich aufwiesen.

Das Durchproben in dieser Weise betrachtete Wassilowitsch als einen Akt besonderer Vorsicht, denn er besaß eine hinreichende Portion Skeptik, um nicht ohne weiteres auf äußeren Augenschein hineinzufallen und somit selbst ein Opfer eigenster Düpierung zu werden.

Ehe Wassilowitsch an die Prüfung, die ihn von den gewaltigen quälenden Zweifeln befreien sollte, ging, speiste er seinen Muffelofen mit einem Zufluß komprimierten Sauerstoffs und Wasserstoffs. Dann schüttete er in den feuerfesten, unschmelzbaren Tiegel drei Substanzen. Es waren die Stoffe, die er um keinen Preis, sei er auch noch so immens, seiner Mitwelt ihrem Namen und ihrer Zusammensetzung nach vorzuenthalten dachte. Die Ehrlichkeit, mit der der Bucklige sich trug, sollte aber doch bald einem sich gewaltsam in seinem Denken und Handeln Platz machenden Egoismus weichen.

Das Laboratorium, das mit all seinen Retorten, Phiolen und Instrumenten beim Schein der grellen Muffelofenflamme wie eine mittelalterliche Hexenküche aussah, füllte sich alsbald, nachdem Wassilowitsch eine Destillationsprobe vorgenommen hatte, mit schweren, dichten Dämpfen. In dem Tiegel schmolz eine graugrüne Masse und brodelte bereits lustig, als der Adept herantrat, um das Schmelzprodukt zu prüfen. Sein Auge leuchtete wie die glutflüssige Masse, in welche er soeben schaute. Ein zufriedenes Lächeln huschte über das häßliche Gesicht des Mannes, der es hier unternahm, der Kulturmenschheit höchstes materielles Gut wertlos zu machen.

Den Moment, wo bei dem Brodeln der metallischen Komposition im Tiegel jener »Stich ins Grüne« eintrat, den das Kunstgold auch im erkalteten Zustand nicht verlor, durfte Wassilowitsch nicht verpassen, denn im selben Augenblick mußte die Schmelze unterbrochen werden. Um hierbei völlig sicher zu gehen, verfolgte der Bucklige den Prozeß im Muffelofen mit Hilfe eines Spektroskopes. Genau dreieinhalb Sekunden später von dem Zeitpunkt ab, wo in dem Spektralapparat die dunkle Linie C beim 34. Skalastrich im Orange des farbigen Lichtbandes auftauchte, mußte der Schmelzprozeß unterbrochen werden, denn dann stellte sich der »Stich ins Grüne« ein. Das Verpassen von nur einer Zehntelsekunde genügte, um alles zu verderben.

Mit fieberhafter Ungeduld harrte also jetzt Wassilowitsch vor dem Spektroskop, den Moment zu erhaschen, wo die Linie C 34 im Spektrum erschien. Diesmal wollte er besonders scharf den wichtigen Augenblick erfassen und ausnützen, um ein nach Theorie und Praxis tadelloses Resultat zu erzielen. Nur die allergrößte Peinlichkeit und Genauigkeit konnte ihm Aufschluß darüber geben, ob er das große Problem restlos gelöst hatte oder nicht.

Stunde um Stunde nach der Erscheinung jenes Stiches ins Grüne verrann, und endlich nahte der Augenblick, wo die eigens für die gründliche Prüfung hergestellten amorphen Goldmengen die neue Stichprobe in der Vakuumwage zu bestehen hatten. Dieser letzten Etappe ging eine gründliche Untersuchung auf die Lösbarkeit des Kunstgoldes voraus, die ergab, daß das gewonnene Produkt nur von den Substanzen angegriffen wurde, die allein auch das echte Naturgold lösten, also Königswasser, Chlor, Brom und Cyankalium.

Die Vakuumwage trat nunmehr in Aktion.

Zehn Minuten später jubelte Wassilowitsch auf. Die kleine Gestalt des Buckligen reckte sich stolz empor, und zwei leuchtende Augen, vereint mit einer glückseligen Miene, verrieten, daß das uralte Problem restlos gelöst war. Das Atomgewicht des Kunstproduktes betrug haarscharf 197,2, genau entsprechend dem Gewicht des echten Naturgoldes.

Die Probe auf das Exempel war gemacht und geglückt!

Von diesem Moment an fühlte sich der überglückliche Erfinder als das gottbegnadete Wesen, das unter Millionen und Abermillionen Menschen die Siegesfahne in der Ergründung eines der größten Naturgeheimnisse davontrug.

D +ie heilige Grotte in Lourdes konnte nicht ehrfurchtsvoller von der pilgernden Menschheit betrachtet werden, als das unscheinbare Häuschen in der einsamen Gasse, welches Wassilowitsch nun schon seit geraumer Zeit bewohnte. Nicht bloß waren es die guten Bürger von Treviso, welche das »russische Nest«, Wassilowitschs Einsiedlerklause, mit andächtigen Augen anstarrten, sondern auch zahllose Fremde, die herbeiströmten, um den modernen Adepten zu Gesicht zu bekommen.

Je mehr Menschen sich von Tag zu Tag in der Gasse einstellten, desto sorgfältiger verschloß der Bucklige seine Fensterladen und Türen, und destoweniger ließ er sich auch blicken.

So zeitigte denn, in Anbetracht des immer festeren Fuß fassenden Glaubens an die ungeheuere Entdeckung des Russen, diese bereits allerlei Angenehmes und Unangenehmes. Für Wassilowitsch vorläufig nur Unangenehmes. Er fühlte sich wie ein Verbrecher, dem man fortgesetzt scharf auf die Finger sieht, und an dessen Fersen sich Tag und Nacht Spione heften.

Da seit einigen Tagen der Zuspruch von Leuten, die als Vertreter von Behörden in dem »russischen Nest« Einlaß begehrten, immer größer geworden war, so hatte sich Wassilowitsch schließlich genötigt gefühlt, jemand für sein Hauswesen zu engagieren. Er hatte es nur ungern getan, denn es war ihm nicht gleichgültig, sich von fremden Augen in die Karten gucken zu lassen. Weiber sind schwatzhaft, trotzdem aber war seine Wahl auf eine Frau gefallen.

Signora Tittoni hieß die Haushälterin, die fürderhin im »russischen Nest« die Einlaßbegehrenden zu empfangen hatte.

Alle die aufdringlichen Menschen, welche den buckligen Russen überliefen, waren zumeist Ungläubige oder doch starke Zweifler in bezug auf den wahren Wert der epochalen Erfindung; jeder nur von dem Drange beseelt, einmal seine Nase in die geheimnisvolle Sache zu stecken.

Die Völkerwanderung durch die sonst so einsame Gasse nahm natürlich täglich zu, bis sich schließlich auch Vertreter höchster Behörden aus der Residenz einstellten. Es waren Abgesandte der Regierung des Landes. Ein Kommissar, ein Gelehrter und ein Polizeidirektor, die eigens von Rom herübergekommen waren.

Wassilowitsch war auf den Besuch so halb und halb vorbereitet. Er hatte bereits ein längeres, durch einen Kurier überbrachtes, vielfach versiegeltes Schreiben aus dem Geheimen Königlichen Kabinett erhalten, welchem ein amtliches Telegramm voraufgegangen war.

Der Russe empfing die drei Abgesandten der Regierung mit sehr geteilten Empfindungen. Er hatte absolut keine Lust, sich von den hohen Herren in die Karten sehen zu lassen. Es hatte Wassilowitsch überhaupt gewaltig geärgert, daß von seinem Geheimnis schon so viel an die Öffentlichkeit gedrungen war.

Beim Eintreffen der erwähnten Regierungskommission war Wassilowitsch gerade in seinem Laboratorium und eben dabei, neue Goldproben, die er am Tage zuvor durch seine chemischphysikalische Methode gewonnen hatte, einer wiederholten Analyse zu unterziehen.

Die Haushälterin, Signora Tittoni, meldete die in der zehnten Morgenstunde eingetroffenen Herren an.

Wassilowitsch, obwohl hierauf vorbereitet, war ärgerlich, mitten in seiner Arbeit gestört zu werden. Er erhob sich und bescheidete die Signora dahin, daß sie die Ankömmlinge in das Nebengemach führen solle.

Mit sich selbst im unklaren, wie er seinen Besuch empfangen solle, ob es geraten sei, nachdem sein Geheimnis schon halb in der Welt bekannt war, noch weitere Details preiszugeben, betrat Wassilowitsch das Gemach, in welchem die drei Männer mit ungeheuerer Spannung seiner warteten.

Als die Türangeln knarrten und die Gestalt des Adepten auf der Schwelle des Gemaches sichtbar wurde, sprangen die Besucher von ihren Sitzen auf. Sie schienen drei echte Gläubige zu sein, die keinen Augenblick an der Entdeckung, welche Wassilowitsch gemacht hatte, zweifeln mochten, und aus diesem Grunde in dem Manne, der jetzt vor ihnen stand, den leibhaftigen Gott Mammon zu sehen wähnten.

»Signor Wassilowitsch ...,« begann der Regierungskommissar mit einer tiefen Verbeugung, wobei er mit seiner Nase fast an die Ecke der nächsten Stuhllehne gestoßen hätte.

Die Bücklinge der beiden anderen gaben an Ähnlichkeit dem des Sprechers nicht um ein Haar breit nach. Zwar hatte der Gelehrte, den die Regierung mitgesandt und der eine Kapazität auf dem Gebiete der Chemie war, bisher keine Gelegenheit gehabt, die Entdeckung seines vor ihm stehenden Kollegen ihrem Werte nach zu prüfen, trotzdem aber hielt auch er es für angebracht, in so respektvoller Weise als möglich zu dienern.

»Ich heiße die Herren willkommen. Nehmen Sie bitte Platz!« Mit diesen Worten ließ sich auch Wassilowitsch auf einen Stuhl nieder. »Ich weiß, was mir die Ehre des Besuches verschafft. Die Herren sind mit einer wichtigen Mission betraut. — Glauben Sie wirklich, daß ich das große Problem, Gold künstlich herzustellen, gelöst habe?« Wassilowitsch sah die Kommission mit forschendem Blick an. Sein Auge hatte dabei etwas von dem undefinierbaren mystischen Ausdruck, wie er Leuten eigen ist, die sich mit Geheimnistuerei umspinnen. Die Mitglieder der Kommission sahen sich bei dieser Anrede einander fragend an. Sollte die ausposaunte Entdeckung doch eine Mystifikation sein? — —

»Schenken Sie, meine Herren, den Nachrichten, welche jetzt die Zeitungen der Welt durchflattern, rückhaltlos Glauben? Sind die sensationellen Berichte der Reporter Evangelium für Sie?«

Abermals ein verdutztes Sichanschauen der drei Besucher.

»Ich sehe, Sie stecken nach meinen jetzigen Äußerungen bis über die Ohren im Zweifel,« fuhr Wassilowitsch fort und keine Miene in seinem Gesicht verriet, daß er innerlich froh war, in der Kommission berechtigte Zweifel erweckt zu haben. Es lag durchaus nicht in seiner Absicht, die Leute hier, überhaupt die ganze Menschheit jetzt schon mit der von ihm tatsächlich gemachten Entdeckung bekannt, geschweige denn gar mit den Einzelheiten derselben vertraut zu machen. Deshalb war es sein Bestreben, die Sache als eine Mystifikation darzustellen, welche sich ein Spaßvogel zu erlauben gewagt hatte.

Eine Staatsregierung zu düpieren, das war doch ein starkes Stück. — So mochten wohl in diesem Augenblicke die entsandten Kommissare denken und fühlten sich schon halb und halb in ihrer Würde als Vertreter der Regierung gekränkt, als Wassilowitsch durch eine unvorsichtige Äußerung den Glauben der drei an die Wahrheit der Sache schnell wieder aufrichtete.

»Wenn ich nun der Lösung des Problems, wie Sie annehmen, doch auf die Spur gekommen sein sollte, was hätten Sie mir da in bezug auf Ihre Mission mitzuteilen? — — — Entschuldigen Sie, daß ich so neugierig bin.«

»Signor Wassilowitsch,« begann der Kommissar. »Wir sind im Auftrage der italienischen Regierung gekommen, nicht sowohl um die Lösung des Problems zu prüfen, als auch Ihnen Angebote betreffs des Ankaufs der Entdeckung unter Verpflichtung des Verschweigens gegen andere an Sie herantretende Staaten zu machen.«

»Was Sie mir da sagen, das hat einen lieblichen Klang, und ich wünschte, ich wäre in der Lage, mit Ihnen in Verhandlung treten zu können,« erwiderte der Russe.

»Wie hoch bewerten Sie Ihre Erfindung?« frug der Kommissar unvermittelt weiter und sein Auge heftete sich an die Lippen des Gefragten.

Als Wassilowitsch jetzt drei Paar ungeheuer neugierig blickende Augen auf sich gerichtet sah, beschloß er, auf die Sache scherzeshalber einzugehen.

»Hm — —« kam es von seinen Lippen und ein verdächtiges Blinzeln seiner Augen wurde bemerkbar. Es zu deuten war unmöglich. »Signor Oriola, Sie treten mit dem Kaufpreis an mich heran, gerade so, als wenn es sich um die Bewertung irgend eines beliebigen Dinges handelte.«

»Es ist die Frage der Regierung, welche ich, wie es mir die Mission auferlegt, als erste anschneide. Ich bitte Sie nochmals, mir die Pauschalsumme zu nennen, welche Sie von der Regierung fordern, wenn Sie Ihre Entdeckung mit allen Rechten an uns abtreten?« versetzte der Kommissar.

Wassilowitsch versank einen Augenblick in Nachdenken.

»Hundert Millionen Lire,« sagte er dann mit Nachdruck und schien schon im voraus zu wissen, welche Wirkung die Nennung einer solchen fabelhaften Summe auf die Kommission ausüben werde.

Wie drei abgeschossene Pfeile schnellten die würdigen Besucher von ihren Sitzen auf und starrten ihr kalt lächelndes Visavis an. Das Entsetzen über die geforderte Summe war anfänglich größer als die sich unmittelbar darauf Platz machende Bewunderung über den Mann, der eine solche im Bereiche des Fabelhaften liegende Summe so gelassen aussprach, als wenn es sich um einen Bagatellbetrag handele.

»Hundert Millionen Lire — — —« klang es aus dem Munde der wie Salzsäulen dastehenden Männer.

»Hundert Millionen Lire und keinen Centesime weniger,« wiederholte Wassilowitsch.

Als sich die Verblüfftheit der Antragsteller etwas gelegt hatte, notierte sich Signor Oriola, der Kommissar, die Summe.

»Die zweite Frage erlaube ich mir nun zu stellen,« begann jetzt der Gelehrte, welcher als Vertreter der Wissenschaft der Kommission beigeordnet war.

»Lassen Sie hören,« erwiderte Wassilowitsch gelassen.

»Auf welcher Methode fußt die Lösung des Problems?«

»Ich könnte es meinem Gewissen gegenüber nicht verantworten, wenn ich selbst gegen mich indiskret wäre,« gab der Russe zur Antwort.

»Vor Ankauf der Erfindung müßte doch natürlich die Methode, nach welcher Sie arbeiten, der Regierung bekanntgegeben werden, damit wir dieselbe auf ihre Richtigkeit hin wissenschaftlich zu prüfen vermögen. Signor Wassilowitsch, geben Sie uns wenigstens einige Andeutungen, in welchen Geleisen sich Ihre Methode bewegt.«

»Bedaure, auch damit nicht dienen zu können,« lautete die Antwort.

»Ja, aber ...«

»Sie verhandeln hier in dem Glauben, daß die Lösung des Problems mir gelungen sei. Verzeihen Sie, aber ich habe weder bestätigt, daß die Entdeckung meinerseits erfolgt ist, noch daß ich gewillt bin, überhaupt einen Handel diesbezüglich abzuschließen.«

»Sie sind Russe, Signor Wassilowitsch?« nahm jetzt der Polizeidirektor als Dritter das Wort.

Der Gefragte bestätigte dies.

»Würden Sie anstehen, der russischen Regierung Ihre Methode zu verkaufen, falls Sie von dieser Seite angegangen werden?«

»Aber, ich bemerkte doch schon einmal, daß von einem Handel bezüglich einer Entdeckung, die mir zugeschrieben wird, vorläufig nicht eher die Rede sein kann, als bis ich die Erfindung tatsächlich gemacht habe,« erwiderte Wassilowitsch trockenen Tones.

»Dann wäre unsere Mission zunächst natürlich beendet. — — Gestatten Sie, daß wir uns empfehlen?« Mit diesen Worten machte der Kommissar vor dem Russen eine Verbeugung und wandte sich dann zum Gehen.

Seine beiden Begleiter taten dasselbe.

In der Tür blieb Signor Oriola noch einmal stehen und sagte: »Also hundert Millionen Lire ...«

»Hundert Millionen Lire,« replizierte Wassilowitsch und quittierte die letzte Äußerung des Kommissars mit einem verbindlichen Lächeln.

Dann verließ der respektable Besuch das Gemach, und die Signora des Hauses geleitete die Herren auf die Straße. Auf die Frage des Polizeidirektors an die Hausgenossin Wassilowitschs, ob sie schon künstliches Gold zu Gesicht bekommen hätte, erwiderte die Gefragte, daß die roten Metallstücke im Laboratorium ein täuschend ähnliches Goldaussehen hätten. Über weitere Fragen vermochte sie keinerlei Auskunft zu geben.

So zog denn die Kommission unverrichteter Dinge von dannen.

Kaum hatte sich Wassilowitsch wieder in sein Laboratorium begeben, als von verschiedenen Seiten Depeschen eintrafen.

Staatsregierungen, amerikanische Krösusse und noch andere hochgestellte Leute, welche alle die Adresse des Erfinders herausbekommen hatten, buhlten in ihren Telegrammen um die Gunst Wassilowitschs.

Jetzt kam es dem genialen Manne wieder so recht zum Bewußtsein, welchen unermeßlichen Wert seine Entdeckung repräsentierte. Hatte er sie noch vor wenigen Minuten mit 100 Millionen Lire scherzeshalber bewertet, so griff nunmehr die volle Überzeugung bei ihm Platz, daß die Höhe dieser Summe eigentlich gar nicht so fabelhaft war, in Erwägung dessen, daß er als Ergründer des großen Geheimnisses jetzt die Geschicke aller Staaten und Völker in den Händen hatte.

Dieser Gedanke, der ihm bislang gar nicht zum Bewußtsein gekommen war, berauschte ihn fast. Hatte er sich nicht auf einmal zum Herrn der ganzen Welt aufgeschwungen?

Wie ein Fieber überkam es Wassilowitsch. Ein geistiger Taumel ergriff ihn. Er, den die Menschen bisher immer so über die Achsel angesehen hatten, der sich jahrelang abgequält, sein bescheidenes Dasein zu fristen und so viele Unbill über sich ergehen lassen mußte, nun urplötzlich mächtiger als alle Kaiser und Könige der Welt. — Der Gedanke war in seinem vollen Umfange gar nicht auszudenken, er sprengte ihm fast das Hirn.

Der Tag schien gekommen, wo er Rache nehmen konnte an denen, die sein Leben bisher so sehr verbittert hatten. Die Hiebe der russischen Knute, welche unverwischbare Spuren auf seinem Rücken zurückgelassen hatten, vermochte er nun mit Zinseszinsen heimzuzahlen.

Wassilowitsch ging wie ein von Haschisch Berauschter ins Laboratorium, um seine Arbeit, in der er durch das Erscheinen der Kommission gestört worden war, wieder aufzunehmen. Die Analysen, welche ihn jetzt beschäftigten, sollten ihn überzeugen, daß er tatsächlich am Ziele seiner alchemistischen Experimente war, daß das auf chemischphysikalischem Wege von ihm künstlich hergestellte goldfarbige Metallpulver, welches in einer Anzahl Häufchen auf dem Tische lag, echtes, pures Gold war.

Obgleich Wassilowitsch auf Grund der Analysen, die er als eine Probe aufs Exempel gemacht harte, nicht mehr daran zu zweifeln brauchte, daß das große Problem von ihm gelöst war, konnte er sich doch nicht des ihn immer wieder peinigenden Gedankens erwehren, daß das Produkt seiner Arbeit möglicherweise nicht in aller und jeder Beziehung der Natur des echten Goldes entsprach. Dieser fortwährende Zweifel und andrerseits der berauschende Gedanke, daß ihm nun die Welt gehören sollte, durchtobten und erschlafften den Mann in einer Weise, daß er, als der Abend herannahte, schon frühzeitig sein Lager aufsuchen mußte.

In einem Halbschlafe verbrachte Wassilowitsch die nächste Nacht. Allerlei wahnwitzige Bilder umgaukelten seine erregten Sinne. Er warf smaragdbesetzte Königskronen achtlos von sich, wie jemand Kieselsteine beiseite wirft. Er setzte den Fuß auf den Nacken von Fürsten, die es nicht verschmähten, vor ihm, um seine Gunst bittend, im Staube zu knien. Er sah die ganze Menschheit sich um ihn scharen. Auf sein Geheiß schöpften Legionen Menschen ganze Meere aus. Und noch viele solcher phantasiestrotzender Bilder zogen kaleidoskopartig vor seinem traumbefangenen Geiste vorbei.

Erschöpfter als am Abend wachte Wassilowitsch am folgenden Morgen in Schweiß gebadet auf.

Schon harrten seiner in aller Herrgottsfrühe wieder eine Anzahl Briefe, Depeschen und Besucher.

Letztere hatten sich vor dem Hause postiert und warteten bereits seit dem ersten Morgengrauen, einige sogar schon seit Mitternacht, des Augenblicks, wo sich die Türe des Hauses öffnen würde.

Es war unglaublich, wer im Laufe des Tages alles um eine Audienz bat. Zumeist waren es die Besitzer großer Kapitalien, Vertreter von bedeutenden Banken, überhaupt Menschen, welche durch die ungeheuerliche Entdeckung berechtigten Grund hatten, sich vor dieser zu fürchten. Alle diese Leute erschraken wohl vor dem Gedanken, daß nun sicherer Voraussicht nach eine völlige Entwertung des Goldes eintreten werde, wodurch sie sich dann durch nichts von den Ärmsten unterscheiden würden.

Wassilowitsch fertigte diese Leute mehr oder weniger kurzerhand ab, indem er ihnen bedeutete, daß er keine Zeit habe, Besucher zu empfangen, die in dem Glauben seien, daß er den Stein der Weisen gefunden.

Nachdem sich Wassilowitsch die Leute vom Halse geschüttelt hatte, unternahm er einen Spaziergang ins Freie, um die kühle Morgenluft auf sein brennendes Hirn einwirken zu lassen.

Soweit er sich auch von seinem Wohnorte entfernte und durch die umliegenden Wiesen und Felder streifte, bemerkte er doch immer, was sonst nie der Fall gewesen war, daß seinen Spuren unausgesetzt Männer folgten. Bald tauchte hier, bald dort einer vor oder hinter ihm auf, die sich anscheinend nicht um ihn bekümmerten, trotzdem aber Wassilowitsch immer im Auge behielten.

Es war nicht zu verkennen, der Chemiker fühlte sich beobachtet. Das verleidete ihm den Spaziergang, weshalb er wieder seine Schritte heimwärts lenkte. Für ihn unterlag es bereits keinem Zweifel mehr, daß die ihn verfolgenden Gestalten Geheimpolizisten und Detektive waren. Wahrscheinlich von der italienischen Regierung beauftragt, auf ihn, den Goldvogel, Obacht zu haben, damit er nicht aus dem Lande flöge und der Beglücker einer andern Nation würde.

Mehr und mehr empfand er jetzt die Schattenseiten, welche seine geniale Entdeckung nach sich zog.

Daheim angekommen, harrte seiner wieder die Kommission, welche er am Tage zuvor schon einmal empfangen hatte. Ehe Wassilowitsch sich in das Gemach begab, wo die Abgesandten der Regierung, die wahrscheinlich neue Order von Rom erhalten hatten, auf sein Erscheinen warteten, durchflog er die Briefe und Telegramme, welche zu Dutzenden im Verlaufe der letzten Stunde eingetroffen waren.

Unter den Schriftstücken befanden sich als wichtigste für ihn Angebote der russischen und englischen Regierung, welche beide von einem Handschreiben ihrer Monarchen begleitet waren. Nachdem der Chemiker sie gelesen hatte, empfing er die Kommission.

Wieder trug die Begrüßung seitens der Besucher den Stempel tiefster Ergebenheit. Trotzdem Wassilowitsch am vergangenen Tage den Mitgliedern der Kommission durch seine Äußerungen Zweifel betreffs der ihm zugeschriebenen Entdeckung eingeimpft hatte, schien sich der Glaube zur Sache wieder gestärkt zu haben.

»Habe ich wieder die Ehre und das Vergnügen, die Herren vor mir zu sehen?« frug Wassilowitsch.

Die drei Besucher wiederholten ihre devote Verbeugung, nur daß sie noch um einige Zoll tiefer als zuvor war.

Dann begann der Sprecher der Kommission: »Signor Wassilowitsch, die Regierung unseres Landes ist bereit, sofern Sie uns überzeugen, daß Sie imstande sind, Gold künstlich so herzustellen, daß es chemisch wie physikalisch die Eigenschaften aufweist, welche dem Naturgolde eigen sind, die von Ihnen geforderte Summe zu zahlen.«

Nach den Worten des Kommissars sah Wassilowitsch wieder drei paar Augen lauernd auf sich gerichtet.

Nachdem nun einmal alles soweit gediehen war, daß die Menschen sich von dem Glauben an seine Entdeckung nicht abbringen ließen, und daß die Landesregierung ihn so eifersüchtig durch Kriminalbeamte bewachen ließ, da faßte er den schnellen Entschluß, jetzt Farbe zu bekennen, nur um vor den ihn umflatternden Vampyren Ruhe zu bekommen.

»Forderte ich gestern hundert Millionen Lire?« frug Wassilowitsch.

»Sehr wohl,« antwortete der Kommissar. »Freilich haben wir soviel gemünztes Gold nicht im Lande; wir werden den Betrag in Raten innerhalb von fünf Jahren an Sie auszahlen.«

»Wie nun, wenn mir von anderer Seite viel größere Versprechungen gemacht worden sind?« frug Wasstilowitsch.

»Wir wissen, daß Ihnen seitens der englischen und russischen Regierung hohe Anerbieten vorliegen,« versetzte der Sprecher der Kommission.

»Wie — wer hat Sie darüber unterrichtet?«

»Unsere Regierung hat sich in Anbetracht der ungeheuren Wichtigkeit der Sache genötigt gesehen, alle die für Sie eingehenden Postsendungen und Depeschen aus dem Ausland einer behördlichen Zensur zu unterwerfen.«

»Ah ...« entrang es sich den Lippen des Russen.

»Sie werden mit der festgesetzten Kaufsumme zufrieden sein?« ließ sich der Kommissar weiter vernehmen.

Wassilowitsch überlegte einen Augenblick.

»Wenn ich es nun nicht bin?«

»Sie werden es sein müssen.«

»Wer könnte mich dazu zwingen?«

»Der Staat, in dem Sie leben.«

»Ein Staat, dessen Untertan ich gar nicht bin?«

»Danach wird man in diesem Falle höheren Ortes nicht fragen,« lautete die Antwort.

Die entsandte Kommission schien von Rom aus energische Order erhalten zu haben, den Vogel keinesfalls entschlüpfen zu lassen.

»Man will mich also zwingen ...« versetzte Wassilowitsch und trat einen Schritt zurück. »Ich bin Russe ...«

»Ich dächte, Signor Wassilowitsch,« fiel der Kommissar dem Chemiker in die Rede, »daß Sie keinen allzugroßen Wert auf ihre Nationalität zu legen brauchen.«

»Warum?« frug jener zurück.

»Nun, die Erinnerung an die Heimat dürfte, soweit wir etwas über Ihr Vorleben in Erfahrung gebracht haben, in Ihnen nicht gerade die angenehmsten Gefühle wachrufen. Sie haben doch allen Grund, der russischen Regierung zu grollen.«

»Das habe ich,« erwiderte Wassilowitsch. »Trotzdem aber verleugne ich meine Heimat durchaus nicht und trage mich mit der Absicht, meine Entdeckung Rußland zugute kommen zu lassen.«

»Das ist ausgeschlossen. Solange Sie sich in den Grenzen unseres Landes befinden, werden Sie sich dem Willen der italienischen Regierung in allen Punkten fügen müssen, ob Sie wollen oder nicht.«

»Das wird sich finden, mein Herr. Sie können mich nicht dazu zwingen, daß ich Sie mit den Einzelheiten meiner Entdeckung bekannt mache,« meinte Wassilowitsch.

»Sie weigern sich also, auf den Vorschlag der Regierung einzugehen und im Anschluß daran der wissenschaftlichen Kommission Ihre Methode bekanntzugeben?«

»Ja!« lautete die bestimmte Antwort des Russen, der nicht geneigt war, sich irgend einem Zwang zu unterwerfen.

»Ist das Ihr letztes Wort?«

»Mein letztes Wort.«

»So werden Sie die Folgen zu tragen haben. — Signor Wassilowitsch, wir empfehlen uns.«

Die Kommission verließ darauf das Zimmer, und Wassilowitsch schaute ihr mit sehr geteilten Gefühlen nach. Schon bereute er und wollte die Herren zurückrufen, da bäumte sich aber sein Stolz in ihm auf; nein, er wollte sich nicht zwingen lassen.

Daß er unklug gehandelt hatte, zeigten schon die nächsten Stunden. Im Verlaufe derselben erschienen in Begleitung von zehn Polizeibeamten der Bürgermeister des Ortes, sowie eine Abordnung der Gerichtsbehörde. Wassilowitsch wurde veranlaßt, den erschienenen Beamten die Räumlichkeiten seines Hauses, vor allem aber sein Laboratorium zu zeigen. Sogar eine Durchsuchung seiner Sachen und Papiere mußte er dulden. Ja, man ging noch weiter, indem man ihm erklärte, daß er solange mit Hausarrest belegt würde, bis er sich den Wünschen der Staatsregierung und des Königs fügen würde.

So empört Wassilowitsch über das Vorgehen gegen seine Person war, so konnte er doch nichts dagegen tun und war gezwungen, die Beamten selbst in sein Allerheiligstes zu führen.

Hier, im Laboratorium, kamen so mancherlei Dinge zum Vorschein, welche das höchste Interesse der durchsuchenden Beamten erweckten. Vor allem waren es die Goldpulverhäufchen, von denen Proben entnommen wurden.

In der Werkstätte eines großen Falschmünzers hätte keine genauere Durchsuchung und keine schärfere Kontrollaufnahme stattfinden können, als in dem Laboratorium des genialen Adepten.

Auf eine Frage der die Haussuchung leitenden Gerichtsperson, nach welchem Verfahren Wassilowitsch Gold künstlich herzustellen imstande sei, erklärte der Gefragte, daß er nicht die geringste Neigung verspüre, dies jemandem auseinanderzusetzen.

Die Hartnäckigkeit des Russen war nicht zu besiegen, wenngleich ihm auch angedeutet wurde, daß er nun gewärtig sein müsse, daß ihm der Prozeß als Falschmünzer gemacht werde.

Nachdem die Beamten sich unter Versiegelung vieler Gegenstände, welche sich im Laboratorium befanden, entfernt hatten, hing Wassilowitsch seinen Gedanken nach.

Vor der Pforte des Quirinals, dem römischen Königspalast, stand wie ein Schemen die Schicksalsgöttin der Menschheit und begehrte Einlaß. Der Herrscher des Römerlandes, Viktor Emanuel VII . sah mit wechselnden Gefühlen dem Augenblick entgegen, wo er einem simplen Menschlein eine Weltmacht aus den Händen reißen sollte.

Minister hatten befohlen, und Schergen gehorcht. Ein Mann war in ihrer Gewalt, dem es gelungen war, den Schleier von einem der größten Naturgeheimnisse zu lüften, der Mann, in dessen Hände mit einem Schlage die Macht über das Wohl und Wehe aller Völker des Erdballes gelangt war. Rücksichtslos hatten die Stützen des italienischen Thrones diesen Gewaltstreich geplant, um ihren Souverän zum Leiter des Menschengeschickes auf diesem Planeten zu machen. Und sie hatten es wahrhaft gut eingefädelt. Sie zwangen die Schicksalsgöttin, die sich in den Dienst jenes simplen Menschleins stellen wollte, ihre Schritte zu dem Palaste des Potentaten zu lenken.

Wassilowitsch war zum König von Italien befohlen worden und harrte nun, von den Adleraugen der ihn begleitenden Schergen bewacht, der Audienz.

Drinnen in einem Empfangssaale des Quirinals saß die Majestät und konferierte mit dem Ministerrat. Draußen im Vorzimmer hockte das Schicksal der Menschheit und fühlte sich trotz seiner Größe so unendlich klein und nichtig.

Viktor Emanuel und seine Minister zerbrachen sich inzwischen die Köpfe, in welcher Form man dem gefährlichen Mann im Vorzimmer seine Macht entreißen und ihn selbst dauernd unschädlich machen konnte.

Schlug Bofferio, der Minister des Äußeren vor, man solle Wassilowitsch im Interesse der gesamten italienischen Nation und des Königshauses, nach Entlockung seines Geheimnisses in eine Irrenanstalt internieren, so rückte der Kriegsminister Farini mit dem Plane heraus, den gefährlichen Mann zwecks Deportation auf einer der Ligurischen Inseln unterzubringen. Der Minister der heiligen Justitia seinerseits hielt es für das geratenste, Wassilowitsch den Prozeß wegen Falschmünzerei zu machen und ihn dauernd in das Gefängnis zu schicken. Der Handelsminister Settembrini war dagegen menschlicher gestimmt. In seiner humanen Denkweise riet er der Majestät, den Mann, über dessen Schicksal soeben gehadert wurde, mit den höchsten Ehren, die eine Nation und ein König zu vergeben habe, zu bedenken, und ihm, seinem Verdienste gebührend, die leitende Stelle in der italienischen Finanzwaltung zu übertragen.

Hei! wie da der Finanzminister von seinem Sitze emporschoß und fast alle Etiquette und Ehrerbietung vor der Majestät vergaß. Von einem solchen simplen Menschen, wie Wassilowitsch es war, hatte er keine Lust, sich das Heft aus der Hand nehmen zu lassen.

So machte denn nun jeder der hohen Würdenträger einen anderen Vorschlag, Viktor Emanuel wußte in diesem Wirrwarr weder aus noch ein.

»Ew. Majestät wollen in Betracht ziehen,« sagte der Ministerpräsident, »daß es noch nie im Menschenleben, seit Urbeginn an, so wichtige Augenblicke gegeben hat, als die sind, die wir jetzt durchleben. Alle Geschicke der Völker stehen auf dem Spiel. Es liegt in unserer Macht, die Oberherrschaft auf Erden zu erringen. Italien wird dann für alle Zeit die Politik machen, den Nationen die Wege vorschreiben, die sie nach unserem Willen zu wandeln haben. Der gesamte Handel und die Industrie empfangen künftighin ihre Initiative von Rom aus.«

»Ew. Majestät werden als König aller Könige herrschen,« hörte man sodann Bofferio sprechen.

»Ew. Majestät bedürfen keiner Quadrupelallianz mehr,« ließ sich Settembrini vernehmen.

»Unsere Weltherrschaft würde die Großmächte der Jetztzeit auf das Sterbebett werfen,« meinte der sich mit Vorliebe in poetischen Schnörkelwörtern und geistreich klingenden Phrasen gefallende Kultusminister Pascarella.

Der Majestät schwindelte vor den Augen. Nein, auch nicht in seinen kühnsten Träumen hätte er geglaubt, einmal zur höchsten Machtentfaltung auf Erden zu gelangen.

»Meine Herren — —« begann Viktor Emanuel VII., dessen Blicke und Mienenspiel die hohe seelische Erregung in seinem Inneren verrieten, »machen Sie die Rechnung nicht ohne den Wirt. Denken Sie an Rußland. Jener Wassilowitsch ist ein Untertan des Zaren, und es könnte passieren, daß die russische Regierung diesen Mann für sich in Anspruch nimmt. Es ist anzunehmen, daß er einem ehrenvollen Rufe in seine Heimat Folge leisten wird. Wir würden das Völkerrecht schmählich verletzen, wenn wir einer diesbezüglichen Aufforderung Sr. Majestät des Zaren nicht nachkämen.«

Man konnte jetzt über die Gesichter einzelner der Würdenträger ein feines, kaum merkbares Lächeln huschen sehen. Die im Dienste grau gewordenen Männer der hohen Diplomatie fanden die ängstliche Ansicht des jungen Herrschers betreffs der Verletzung des Völkerrechtes in Anbetracht dessen, daß Italien die tonangebende Macht wurde, naiv.

»Gestatten mir Ew. Majestät eine Bemerkung hierzu,« sagte der Justizminister. »Der völkerrechtliche Verstoß der Verweigerung einer Auslieferung unsererseits könnte spielend umgangen werden.«

Die Majestät kannte die Schlauheit desjenigen, dem die Wahrung der Rechtspflege in seinem Lande oblag. Er lächelte.

»Ew. Majestät wollen befehlen, daß dem Wassilowitsch der Prozeß wegen Falschmünzerei gemacht werde,« fuhr mit einer leichten Verbeugung der Justizminister fort.

Viktor Emanuel richtete sich auf und sah den Sprecher etwas ungnädig an. Er schien in seinem Inneren eine moralische Anwandlung gegen den eben gemachten Vorschlag, der für ihn eine Ungerechtigkeit darstellte, zu empfinden.

»Herr Minister, etwas ehrlicher müssen wir dabei aber doch zu Werke gehen,« versetzte der König.

Der in allen Künsten der hohen Diplomatie erfahrene Staatsmann war von der versteckt gehaltenen Rüge seines jungen Herrschers nicht allzusehr verletzt. Staatsmänner wie er, die mit allen Wassern gewaschen waren, durften es in gewissen politischen Lagen mit der Moralität und gar erst mit der Sentimentalität nicht zu genau nehmen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollten, mit ihren Plänen zu scheitern. Einem Souverän, der sich mit den besten Absichten für sein Volk trägt, bleiben sehr oft die Schliche seiner Diplomaten und Berater unbekannt. Wer am Ruder des Staatsschiffes sitzt, muß nun einmal verstehen, auch die gefährlichsten Klippen zu umsegeln, selbst auch dann, wenn zu Mitteln gegriffen werden muß, die Ausfluß höchsten Egoismus sind, und den Nachbar auf das allerempfindlichste schädigen.

Darin war sich das Kabinett einig, daß es in der Angelegenheit Wassilowitsch weder humane Bedenken noch ein Zögern, die Situation rücksichtslos auszubeuten, geben dürfe. Für die Diplomaten war es eine ausgemachte Sache, daß eine solche ungeheuerliche Macht, wie das Goldproblem sie demjenigen in die Hände gab, der die Lösung zuwege brachte, diesem nicht so ohne weiteres belassen werden dürfe.

Das Schwanken des Monarchen mußte energisch einstimmig von seiten des Ministerrates beseitigt werden. Die Frage, was aus dem Mann »im Vorzimmer« werden sollte, ließ man vorläufig noch offen. Jedenfalls herrschte darüber die eine Ansicht, daß der Goldvogel auf keinen Fall entschlüpfen dürfe.

Viktor Emanuel hatte auf das Drängen seiner Minister den Entschluß gefaßt, vom Wege der Billigkeit und Gerechtigkeit, wenn es die Situation erforderte, abzuweichen. Der Selbsterhaltungstrieb forderte das als Agens.

»Meine Herren,« sagte der Monarch. »Haben Sie auch schon die Konsequenzen gezogen, die entstehen können, wenn Italien mit einem Male zur ersten Weltmacht emporschnellt?«

»Wenn Ew. Majestät eine Allianz sämtlicher Mächte im Auge haben, so gestatte ich mir darauf zu erwidern, daß die isolierte italienische Nation immer noch obenauf bleibt,« antwortete der Ministerpräsident.

»Einer von allen Staaten gemeinsam in Szene gesetzten Entwertung des Goldes wären wir doch wohl nicht gewachsen,« versetzte der König, dem es keineswegs an Logik mangelte und der sich von seinen Ministern nicht immer übertrumpfen ließ.

»Ew. Majestät vergessen in Betracht zu ziehen, daß der Durchführung einer Entwertung des Goldes unüberwindbare Hindernisse entgegenstehen,« gab der Chef des Kabinetts zur Antwort.

»Und die wären?« frug der König. Er war neugierig zu erfahren, welche Argumente seine erste Staatsstütze ins Treffen führen würde.

»In erster Linie gibt es keinen passenden Ersatz für das Gold.«

»Platin vielleicht — —?«

»Dieses Metall kann seines seltenen Vorkommens halber für eine internationale Währung nicht in Betracht kommen.«

»Und Papiergeld?«

»Reichskassenscheine und Banknoten vermögen auf die Dauer niemals Geld und Geldeswert zu ersetzen,« antwortete jetzt der Finanzminister. »Wir müssen das Papiergeld immer als unverzinsliche Schuldscheine betrachten, für die keine Deckung vorhanden ist.«

»Ich kann mich nicht von dem Gedanken freimachen,« erwiderte der Monarch, »daß die Staaten trotzdem, wenn auch nur vorläufig, die Papiergeldwährung unter Zuhilfenahme eines Zwangskurses einführen werden. Ich unterschätze die Gefahr, welche eine Währung mit sich bringt, keineswegs, denn es hat schon mancher Staat seine bittersten Erfahrungen damit gemacht. Macauley hat einmal den Ausspruch getan: Es ist zweifelhaft, ob schlechte Könige, unfähige Minister, Parlamente und Richter in einem Vierteljahrhundert in einem Lande soviel Schaden bringen konnten, wie schlechte Kronen und Schillinge in einem einzigen Jahre.«

»Ew. Majestät Ansicht stimme ich in jeder Beziehung bei,« versetzte Se. Exzellenz, der Premierminister. »Auf alle Fälle müssen wir aber damit rechnen, daß ein einziger großer Staatenbund uns sozusagen boykottiert, der die Papiergeldwährung als Notbehelf einführt und so versuchen wird, die Macht unseres Goldes zu brechen. Dieser Zustand wird nach meinem Dafürhalten aber kein dauernder sein. Es werden bald Hadereien und Zwistigkeiten entstehen, die dazu führen, daß wir schließlich doch wieder obenauf schwimmen.«

Se. Majestät teilte so halb und halb die Meinung seines ersten Beraters, konnte aber nicht umhin, aus der, die Welt aus ihren Angeln hebenden Sache noch weitere Konsequenzen zu ziehen.

»Meine liebe Exzellenz,« redete er den Ministerpräsidenten an, »was wollen wir aber tun, wenn die Großmächte über unser armes Land herfallen? — — sie werden uns erbarmungslos zerfleischen.«