RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

Roy Glashan's Library

Non sibi sed omnibus

Go to Home Page

This work is out of copyright in countries with a copyright

period of 70 years or less, after the year of the author's death.

If it is under copyright in your country of residence,

do not download or redistribute this file.

Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,

RGL covers) is proprietary and protected by copyright.

RGL e-Book Cover

Based on an image created with Microsoft Bing software

"Im Königreich Nirgendwom," DvR-Ausgabe

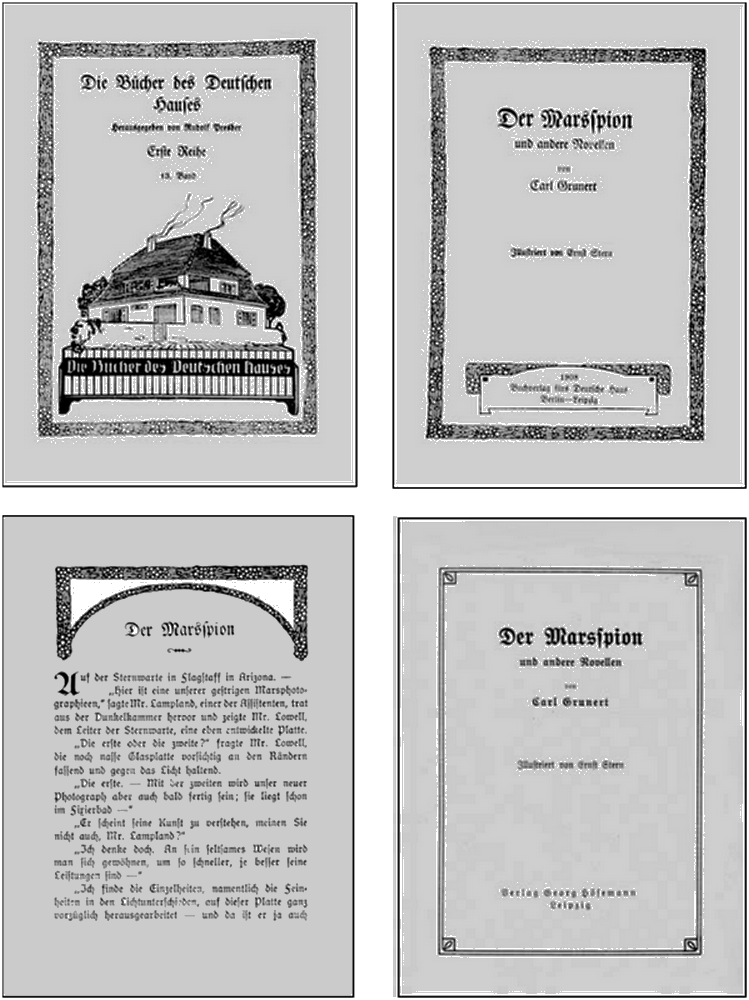

Der Marsspion und andere Novellen (Die Bücher des

deutschen Houses. Hrsg. von Rudolf Presber. Berlin.

Erste Reihe, 13. Band). o.J. [ab ca 1908].

Carl Grunert: Der Marsspion und andere Novellen (Die

Bücher des deutschen Hauses. Hrsg. von Rudolf Presber.

Erste Reihe, 13. Band). — Berlin und Leipzig:

Buchverlag fürs Deutsche Haus, 1908. — Abb. oben:

S. 2 und 3 (unpaginiert). — Abb. unten links: S. 13

(unpaginiert) mit dem Beginn der Erzählung Der Marsspion.

— Abb. unten rechts: Titelseite (unpaginiert) der

ab ca. 1921 vom Verlag Georg Hösemann, Leipzig, vertriebenen

neu eingebundenen Ausgabe, wahrscheinlich aus

Restbeständen der 1908 erschienenen Erstausgabe.

Der Marsspion und andere Novellen.

Norderstedt: Books on Demand (DvR-Buchreihe), 204 S.

Nachdruck der 1908 erschienenen Erstausgabe [? 1908.2].

»Wenn auch Bücher nicht gut oder schlecht machen,

besser oder schlechter machen sie doch!«

(Jean Paul)

Auf der Sternwarte in Flagstaff in Arizona. — »Hier ist eine unserer gestrigen Marsphotographieen«, sagte Mr. Lampland, einer der Assistenten, trat aus der Dunkelkammer hervor und zeigte Mr. Lowell, dem Leiter der Sternwarte, eine eben entwickelte Platte.

»Die erste oder die zweite?«, fragte Mr. Lowell, die noch nasse Glasplatte vorsichtig an den Rändern fassend und gegen das Licht haltend.

»Die erste. — Mit der zweiten wird unser neuer Photograph aber auch bald fertig sein; sie liegt schon im Fixierbad —«

»Er scheint seine Kunst zu verstehen, meinen Sie nicht auch, Mr. Lampland?«

»Ich denke doch. An sein seltsames Wesen wird man sich gewöhnen, um so schneller, je besser seine Leistungen sind —«

»Ich finde die Einzelheiten, namentlich die Feinheiten in den Lichtunterschieden, auf dieser Platte ganz vorzüglich herausgearbeitet — und da ist er ja auch wieder und schärfer und klarer, dächt' ich, als auf unsern früheren Platten —«

»Sie meinen den wandernden Fleck, Mr. Lowell?«, fragte der Assistent, der nun auch näher herantrat und die Marsaufnahme betrachtete.

»Ja, Mr. Lampland — der rätselhafte wandernde Fleck auf der Marsoberfläche, der seine Lage zum Südpol fortwährend zu ändern scheint; denn jede unserer bisherigen Aufnahmen zeigt ihn an einer andern Stelle —«

»Ich hoffe, unsere nächsten Aufnahmen sollen uns in den Stand setzen, dies wandernde Rätsel zu lösen, das mir vorläufig noch verschleierter erscheint als die Frage der vielumstrittenen Kanäle —«, entgegnete Lampland.

»Man hat sie abgeleugnet bis heute; nach unseren Photographieen der beiden Kanäle Thot und Astaboras aber wird man sie nun wohl nicht länger anzweifeln. Das menschliche Auge kann sich täuschen, die phantasielose photographische Platte nicht!«

Er reichte dem Assistenten die Platte zurück, der sie sorgfältig auf einem Trockengestell unterbrachte, indessen Mr. Lowell an den riesigen Refraktor trat. —

»Ist die Verbesserung am Objektiv schon angebracht, Mr. Lampland?«

»Gewiß, Mr. Lowell — und ich denke, unsere nächsten Aufnahmen sollen beweisen, daß die Einschaltung dieser Lichtfilter für Strahlen bestimmter Wellenlänge zur Erzielung größerer Schärfe und feinerer Einzelheiten von ungeheurem Werte ist —«

»Hoffentlich helfen sie uns auch bei der Enträtselung des wandernden Flecks!«, vollendete Lowell.

Der Assistent kehrte in die Dunkelkammer zurück. Hier arbeitete beim schwachen Scheine des roten Lichts der seit gestern neuangestellte Photograph, Mr. Ferrum.

Es war eine ungemein zierliche, fast knabenhafte Gestalt. Jetzt, im roten Dämmerlicht, erschien sein Gesicht seltsam alt, die Haut pergamentartig und wie durchscheinend, so daß man das Netz der Adern unter ihr deutlich zu sehen meinte. Eine breite, schwarze Binde, die den oberen Teil der Stirn bedeckte, vollendete den abstoßenden Eindruck des Mannes.

Aber seine Kunst schien er meisterhaft zu verstehen. Der Assistent Lampland nahm die zweite, nun ausfixierte Platte aus dem Bad und schaltete einen Augenblick weißes Licht ein, um sie zu betrachten. Wie wunderbar klar hob sich die Eiskappe des Südpols von dem unbestimmten Grau der Umgebung ab! Deutlicher noch als auf der ersten Platte markierten sich die gradlinigen Streifen der Kanäle, und da war auch wieder der rätselhafte »wandernde Fleck«, Eben wollte Mr. Lampland die Platte etwas näher an die Lampe heranbringen, um genauer sehen zu können, als das Licht plötzlich erlosch! »Was ist das?«, rief der Assistent, »haben Sie versehentlich ausgeschaltet, Mr. Ferrum?«

Mr. Ferrum antwortete nicht, sondern deutete mit allen Zeichen des Erschreckens auf einen bläulichweißen Funkenstrom, der sich an einer Stelle der Wand plötzlich unter knatterndem Geräusch gebildet hatte.

»Ein Kurzschluß! Schnell! Zum Hauptschalter!«

Beide Männer wandten sich instinktiv zum Ausgang. Dabei stieß Mr. Ferrum im Dunkel an Mr. Lampland, der noch immer die eben fertig gewordene Platte hielt —

Ein Klirren und Knirschen.

»Goddam! Die Platte!«, rief der Assistent. — Aber schon schlug züngelnd eine Flamme aus der gefährdeten Wand der Dunkelkammer, und beide eilten hinaus, um den Wechselstrom auszuschalten und den entstandenen Brand im Keime zu ersticken...

Am nächsten Tage war der Schaden wieder gut gemacht, und auch die zerbrochene Platte war durch mehrere in der Nacht gewonnene Aufnahmen ersetzt, die eben jetzt in der Dunkelkammer entwickelt wurden. Gleich die erste der neuen Aufnahmen zeigte überraschende Einzelheiten. Mr. Lowell hatte die Entwicklung der Platte persönlich überwacht und prüfte sie gerade mit der Lupe. Auch der »wandernde Fleck« war wieder da, und an ihm entdeckte Mr. Lowell zum ersten Mal eine Abweichung im Vergleich zu früheren Aufnahmen. Abgesehen davon, daß seine Lage abermals geändert und dem Südpole des Mars noch näher gerückt erschien, zeigte der rätselhafte Fleck deutlich einen ihn begleitenden, dem Sonnenstande entsprechenden Schatten, der sich in der verzerrten Form und in der weniger dunklen Färbung bestimmt von dem Flecke selbst trennen ließ. Eine Hypothese, den wandernden Fleck als einen dritten kleinen, von der Kugelgestalt abweichenden Marsmond zu erklären, schien nach Lage der Dinge völlig unangebracht, und so sah Mr. Lowell mit begreiflicher Spannung der Entwicklung der weiteren Aufnahmen entgegen, mit der Mr. Ferrum und Mr. Lampland noch beschäftigt waren.

Mr. Ferrum zeigte heute eine gewisse nervöse Unruhe, die auch dem Assistenten auffiel, als er die nächste der fertigen Platten ihm aus der Hand nahm, um sie Mr. Lowell vorzulegen.

»Was haben Sie heute, Mr. Ferrum?«, fragte er ihn — ist Ihnen der gestrige kleine Kurzschluß in die Finger gefahren? Sie zittern —«

Mr. Ferrum sagte nichts, sondern klappte den Rahmen der nächsten Plattenkassette auf, um ihr die belichtete Platte zu entnehmen. Mitten in dieser Manipulation hielt er inne, durch einen Ausruf des Assistenten veranlaßt.

»Ah — jetzt endlich scheint sich das Rätsel zu lösen!«, rief Mr. Lampland, die kostbare Platte aus dem Dunkelzimmer zu dem Leiter der Sternwarte tragend.

Mr. Ferrum war einen Augenblick allein. Blitzschnell vertauschte er die Platte mit einer unbelichteten, indes er die belichtete, die letzte der heutigen Aufnahmen, mit einem Diamanten in kleine Stücke schnitt, die er bei sich verbarg.

Mr. Lowell betrachtete unterdessen mit seinem Assistenten die neugewonnene Platte. Auch ihm entfuhr unwillkürlich ein Aufschrei der Verwunderung.

»Das ist ja mehr, als wir ahnen konnten, Mr. Lampland! sagte er dann, die Aufnahme einer genauen Prüfung unterwerfend — »das sieht ja aus, als gehöre der ›wandernde Fleck‹ gar nicht zur Marsoberfläche, als schwebe er frei in der Atmosphäre des Planeten? Aber was kann das sein, da seine Form und die Art seiner ganz willkürlichen Ortsveränderung es völlig ausschließt, ihn etwa als einen neuen Trabanten des Planeten anzusprechen?«

»Nun, Mr. Lowell«, entgegnete der Assistent, »was hindert uns anzunehmen, daß der wandernde Fleck das Werk intelligenter Wesen ist? Haben wir durch unsere diesjährigen Marsphotographieen doch einwandfrei bewiesen, daß die ›Marskanäle‹ wirklich existieren, wenn wir sie auch weniger als Wasseradern, wie als Vegetationszonen bezeichnen müssen. Die Regelmäßigkeit ihrer Anlage, die praktische Ausgestaltung des Kanalnetzes spricht jedenfalls für ihre künstliche Entstehung durch denkende Geschöpfe —«

»Nun, und —«, unterbrach ihn Mr. Lowell.

»Nun —«, fuhr der Assistent lebhaft fort, »sind diese Riesenkanäle das Werk menschenähnlicher Geschöpfe vom Mars, warum kann der seltsam vagabundierende Fleck nicht irgendeine in der Atmosphäre des Mars schwebende Vorrichtung sein, beispielsweise eine nach Art unserer Fesselballons verankerte meteorologische Station?«

»Die müßte allerdings eine gewaltige Ausdehnung haben, um in unserem Fernrohr als ein Fleck von dieser Größe sichtbar zu werden! Im übrigen glaube ich zu bemerken, daß der Fleck auf den Photographieen immer größer wird, als ob er sich in großer Geschwindigkeit vom Mars entferne —«

»Zugegeben! Ein in der Marsatmosphäre schwebendes, sich bewegendes Etwas muß es sein, das lehrt diese Aufnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit, Mr. Lowell. Ich hoffe, die letzte Photographie, die Mr. Ferrum eben entwickelt, wird meine Hypothese noch mehr unterstützen.«

Damit wandte sich Mr. Lampland, um in die Dunkelkammer zurückzukehren.

»Nun, Mr. Ferrum«, sagte er beim Eintreten, »ist die letzte Aufnahme entwickelt?«

»Ich bin dabei«, erwiderte der Angeredete mit eigentümlich abgestimmtem Tonfall — »aber — ich weiß nicht — ist diese Platte nicht zu kurz belichtet worden? Der Entwickler, den ich bei allen übrigen Aufnahmen verwendet habe, bleibt bei ihr wirkungslos! Bitte, überzeugen Sie sich —«

Damit reichte er dem Assistenten die Entwicklerschale, in der die Platte lag.

Mr. Lampland kippte die Schale, so daß die Entwicklungsflüssigkeit von der Platte abfloß —

»Noch keine Spur eines Bildes«, sagte er verwundert, aber wie ist denn das möglich? Wir haben doch so lange wie sonst exponiert? Haben Sie schon den Entwickler erneuert, Mr. Ferrum? Vielleicht, daß daran die Verzögerung liegt!«

»Habe ich; ich will noch einen Zusatz von Ammoniak machen —«

»Tun Sie das, Mr. Ferrum; es liegt uns sehr viel gerade an dieser Aufnahme«, rief der Assistent; dann, einen Blick auf die Hände des Photographen werfend, setzte er hinzu: »Arbeiten Sie immer mit Gummihandschuhen, Mr. Ferrum? Ich wollte Sie schon gestern deshalb fragen —«

»Immer, Mr. Lampland. Ein langwieriges Fingerleiden, das ich mir in meinem Berufe zugezogen, zwingt mich dazu —«

»So. — Nun — tun Sie Ihr möglichstes, die Platte zu retten, wir sind einer neuen Entdeckung in der Marsatmosphäre auf der Spur, und gerade diese letzte Aufnahme verspricht uns wichtige Aufschlüsse!« — — —

Es war leider nicht gelungen, auf der fraglichen Platte die Spur eines Bildes zu entwickeln. Mit diesem Bescheid trat nach einiger Zeit Mr. Lampland wieder bei dem Leiter der Sternwarte ein. So unangenehm der Mißerfolg war, für den weder Mr. Lowell noch der Assistent vorläufig die zureichende Erklärung fanden, so hatte er doch, wie Mr. Lampland rühmend hervorhob, die wissenschaftlichen Kenntnisse und technischen Fähigkeiten des neuen Photographen in hellem Lichte gezeigt. Wohl ein Dutzend Versuche und Kunstgriffe hatte er angewandt, das latente Bild der »unterbelichteten« Platte hervorzurufen.

Die Sonne näherte sich dem Untergang, und Mr. Lowell ließ alles zu einer Reihe neuer Marsaufnahmen vorbereiten.

Der »wandernde Fleck« war in diesen späten Abendstunden infolge der auf dem Mars herrschenden Lichtverteilung weniger gut sichtbar; doch versprach in Hinsicht auf die früheren photographischen Aufnahmen dieses fraglichen Objekts die Klarheit der Marsatmosphäre für heute nacht die wichtigsten Aufschlüsse.

Mr. Lowell hatte das Observatorium ein Weilchen verlassen; Mr. Lampland war allein und beobachtete durch ein kleineres Fernrohr das Firmament, um einige Ablesungen zu machen.

Es war ganz still und dunkel in der großen Kuppelhalle; nur die Sekundenuhr tickte mit leisem Schlage. Mr. Lampland richtete sich aus seiner beobachtenden Stellung am Fernrohr auf. Es war ihm, als habe er ein Geräusch gehört. Er blickte scharf ins Dunkel und strengte sein Gehör an; aber es war doch wohl nur Täuschung gewesen. Zur Sicherheit ließ es einen Moment die kleine elektrische Notlampe aufleuchten — er vermochte nichts zu entdecken.

Seltsamerweise glaubte er nach einigen Minuten an einer bestimmten Stelle des dunklen Raumes einen mattleuchtenden Punkt zu sehen, wie das phosphoreszierende Auge eines nächtlichen Raubtieres. Aber als er die Erscheinung fest ins Auge fassen wollte, war sie verschwunden. Ärgerlich über sich selbst, schalt er sich eine Beute seiner aufgeregten Nerven und wandte sich dem großen Refraktor zu, um ihn für die neuen photographischen Aufnahmen des Mars einzustellen.

Er brachte sein Auge an das Okular des riesigen Instruments — ein nebeliger Schleier verhüllte das Gesichtsfeld!

Eben trat Mr. Lowell ein.

»Nun — eingestellt?«, fragte er.

»Nein — sehen Sie doch, Mr. Lowell! Das Gesichtsfeld des Refraktors ist völlig verschleiert — die Atmosphäre ist doch völlig klar?«

Mr. Lowell blickte zuerst durch das Okular des großen Refraktors, dann durch das auf demselben Gestell montierte kleinere Sucherfernrohr. Das Gesichtsfeld des letzteren war völlig klar!

»Sollte durch irgendeine Ursache das Objektiv plötzlich getrübt worden sein — irgendein Niederschlag oder Staub von außen die Lichtdurchlässigkeit hindern?«, fragte der Assistent.

Mr. Lowell antwortete nicht. Ein seltsamer, scharf säuerlicher Geruch machte sich mit einem Male in der Nähe des Refraktors bemerklich. —

Und eben wollte Mr. Lampland sein Gesicht aufs neue dem Okularende des riesigen Fernrohrs nähern, als ein furchtbarer Knall die beiden Männer zu Boden warf.

In dem Flammenblitz der gewaltigen Explosion aber erschien einen Moment das fleischlose, fahle, jetzt von einem triumphierenden Lachen verzerrte Gesicht — Mr. Ferrums!

Und dieses Gesicht zeigte, von keiner schwarzen Stirnbinde mehr bedeckt, ein auf Erden nie geschautes Phänomen: es besaß — drei Augen, zwei, wie andere Menschenaugen, und das dritte, ein Scheitelauge, mitten auf der Stirn! Und jetzt, da tiefes Dunkel wieder den großen Raum erfüllte, leuchtete das dritte Auge in grünem Phosphoreszenzlichte.

Was war das für ein grauenhafträtselvolles Wesen?

Mr. Lowell war der erste, der die Besinnung wiedererlangte. Er sprang auf und tatstete nach dem elektrischen Lichtschalter, — da hörte er hinter sich ein Geräusch: auch sein Assistent war nur betäubt worden und richtete sich auf. In demselben Moment aber stürzte er nach einer Ecke des Raumes, aus der ein mattleuchtender Punkt schimmerte.

Mr. Lowell vernahm ein heftiges Ringen und Stöhnen. — Endlich hatte er den Einschalter gefunden und legte den Hebel um — die Beleuchtung versagte!

»Zu Hilfe!«, rief Mr. Lampland heiser.

Mr. Lowell eilte nach der Stelle, woher der Ruf kam.

»Hierher — Mr. Lowell, hierher — ich hab' ihn!«

Mr. Lowell packte zu: er faßte einen mit aalglatter Gewandtheit sich drehenden Körper. Ehe er aber mit sicherem Griff zupacken konnte, schrie Mr. Lampland heftig auf —

In demselben Augenblick entschlüpfte ihnen die erhaschte Beute.

Jetzt erinnerte sich Mr. Lowell an das kleine, von einem Akkumulator gespeiste Notlicht zur Eintragung der astronomischen Ablesungen.

Mit zwei Schritten war er dort und schaltete es ein. Er war mit seinem Assistenten allein; Mr. Lampland hielt sich die Rechte, die ihm der nächtliche Störenfried aus dem Gelenk gedreht hatte.

Beider Blicke fielen zuerst auf den großen Refraktor. Eine Explosion hatte das untere Ende, den Okularteil, glatt fortgerissen. Zum Glück schien die kostbare Objektivlinse am oberen Ende unbeschädigt geblieben zu sein!

»Wer war der Eindringling? Und wie hat eine Explosion im Innern des Reflektors (1) stattfinden können?«, rief Mr. Lowell einmal über das andere.

(1) Wahrscheinlich muss es hier richtig »Refraktors« statt »Reflektors« heißen.

Nun kamen auch einige Diener, die der Lärm herbeigerufen.

»Bringt Licht!«, befahl Mr. Lowell.

»Und ruft Mr. Ferrum!«, setzte Mr. Lampland hinzu. — Die Diener kehrten mit Lichtern zurück; einer von ihnen brachte die Meldung, daß Mr. Ferrum nicht mehr auf seinem Zimmer sei — nur seine Gummihandschuhe lägen dort.

»So bringt sie!«, sagte Mr. Lampland, unausgesetzt die schmerzende, verstauchte Rechte reibend.

»Und seht, ob ihr Mr. Ferrum irgendwo entdecken könnt!«, rief ihnen Mr. Lowell nach.

Wir werden keine Spur mehr von ihm entdecken«, meinte Mr. Lampland. Mr. Lowell sah ihn fragend an.

Der Diener brachte die schwarzen Gummihandschuhe.

»Sehen Sie, Mr. Lowell«, sagte der Assistent, »mein Verdacht hat mich nicht getäuscht. Seit heute abend, seit wir den photographischen Apparat von neuem für das Fernrohr herrichteten und ich unseren Mr. Ferrum bei seinen Manipulationen beobachtete, entstand plötzlich — ich wüßte kaum zu sagen wie! — mein Verdacht; mich überkam ein Gefühl, als sei der Mann nicht der, für den er sich ausgab. Seine glänzenden chemischen und photographischen Kenntnisse machten ihn mir plötzlich nur noch mehr verdächtig; wie ein Blitzstrahl kam mir vorhin, als ich hier allein war, die Erleuchtung, daß alle die Vorkommnisse der letzten Tage sich wie Ringe einer Kette schlossen: der plötzliche Kurzschluss in der Leitung in dem nämlichen Augenblick, als ich gestern die Platte mit dem ›wandernden Fleck‹ mir genauer betrachten wollte, und die in der Dunkelheit und Verwirrung erfolgte Zerstörung der Aufnahme — der Vorfall mit der völlig unbelichteten Platte von heute — und schließlich hier — die Gummihandschuhe, die er fortwährend trug.«

Mr. Lampland hob sie empor. »Sehen Sie; jeder Handschuh hat fünf richtige Finger — aber der fünfte ist bei beiden ein künstlicher, ausgestopfter!«

Starr vor Überraschung, befühlte Mr. Lowell die Handschuhe —

»Wahrhaftig«, rief er, »der kleine Finger an jeder Hand ist falsch!«

»Nun«, sagte Mr. Lampland fortfahrend, »vierfingrige Menschen gibt es augenblicklich auf Erden noch nicht; nehmen Sie dazu sein seltsames Aussehen, ein Greisenkopf mit dem Körper eines Kindes, seine eigentümliche Aufregung, die um so höher stieg, je besser uns die Photographieen vom Mars gelangen, — die offenbar von ihm in einem unbewachten Augenblick in unseren Refraktor geschmuggelte Bombe, deren Zündschnur so berechnet war, daß sie heute nacht die Explosion und damit nach seinem Plan die Zertrümmerung des kostbaren Instruments herbeiführen sollte — vielleicht auch Ihre und meine Vernichtung! — so bleibt nur die Annahme übrig, und der alte römische Grundsatz cui bono! bestätigt sie: Mr. Ferrum war — kein Mensch, sondern — ein Spion vom Mars!

Mr. Lowell schüttelte den Kopf und wollte eben etwas erwidern, als einer der Diener, derselbe, der die Gummihandschuhe entdeckt hatte, ihm ein Stück eines photographischen Negativs überreichte, das er soeben beim Durchstöbern der Dunkelkammer in einem Winkel des Fußbodens entdeckt hatte.

Nur einen Blick warf der Assistent darauf; dann sagte er: »Dieser Glasscherben, der übriggebliebene Rest jener Aufnahme, die bei dem gestrigen Kurzschluß in Trümmer ging, bildet das Schlußglied meiner Beweisführung! Sehen Sie, Mr. Lowell, den ›wandernden Fleck‹! Ein günstiger Zufall hat es bei dieser einzigen Aufnahme so gefügt, daß die Sonne von dem rätselhaften schwebenden Etwas in der Marsatmosphäre einen ins Riesenhafte vergrößerten Schatten auf die schneeweiße Eiskappe des Pols geworfen hat — und ich glaube, Sie erkennen nun nach allem Vorangegangenen das rätselhafte Objekt — und verstehen, warum jener falsche Mr. Ferrum, offenbar im Auftrage seines Heimatplaneten, alles tat, um unsere Marsbeobachtungen zuerst zu kontrollieren, dann zu erschweren und schließlich für bestimmte Zeit unmöglich zu machen.« —

Mr. Lowell nickte und sagte ernst: »Noch bleibt mir manches von dem Geschehenen ein Rätsel; aber das Rätsel des ›wandernden Flecks‹ ist gelöst: der verräterische Schatten zeigt mir die ins Ungeheure verzerrten Konturen eines — R i e s e n f l u g s c h i f f e s , das sich unausgesetzt einem Ziele nähert: unserer Erde!«

Guten Tag, Pierre!«

»Ei — guten Tag, meine kleine Jeanne! Wie verläufst du dich hierher in die Schmiede Plutos?«

»Muß ich nicht in die garstige, rußige Höhle hineinkriechen, wenn ich dich einmal sehen will, du Böser! Dein Mütterchen ist schon ganz verzweifelt, weil du seit ein paar Tagen Essen und Trinken vergißt — wegen des alten Ungetüms da!«

»Dann mußt du eigentlich mit deinem künftigen Schwager, meinem aufmerksamen Bruder André, schelten und schmollen, kleine Jeanne! Er hat mir dies kuriose Mittelding zwischen einem Fahrrad und einem Webstuhl geschickt, weil er meine Vorliebe für allerlei mechanische Kunstwerke und Maschinen kennt. Du solltest übrigens mit ein wenig mehr Respekt von dieser Maschine sprechen; sie stammt geradewegs vom — — Grunde des Meeres!«

»Vom Grunde des Meeres? Hast du mich auch nicht zum besten, Pierre?«

»Aber, — — liebe Jeanne! Direkt vom Grunde des Ozeans, wo die Seejungfern und Wasserteufel sie benutzt haben!«

»Pfui, Pierre! Mußt du denn immer deinen Spott mit mir treiben — —« Und die zierliche, schlanke, schwarzlockige und dunkeläugige Südfranzösin verzog schmollend den Mund.

»Nun — nun, meine kleine Jeanne — — einen Scherz darf man doch machen!«

Der hochgewachsene, blonde junge Mann sprang hinter der seltsamen Maschine hervor und umfaßte das junge Mädchen, ihr einen Kuß auf die halbabgewandten Lippen drückend. Dann führte er sie aus dem Rahmen der Eingangspforte, wo sie noch immer gestanden, näher an das »alte Ungetüm« heran.

»Sieh dir das Wunderwerk nur erst an, kleine Jeanne! Es ist volle Wahrheit: sie stammt vom Grunde des Meeres. Du weißt, daß mein Bruder André bei den Hebungsversuchen des vor einigen Tagen gesunkenen Kanaldampfers ›Juno‹ in der Straße von Calais beschäftigt ist. Bei diesen Taucherarbeiten fand er in der Nähe des gesunkenen Schiffes, fast völlig im Meeresgrunde vergraben, diese Maschine. Da ihren Zweck niemand enträtseln konnte, auch niemand großes Interesse für sie zeigte, sandte er sie mir und wie du siehst, ist es mir gelungen, sie von dem Schlamm des Meeres und von allerlei sonstigen Unreinigkeiten zu säubern. Sieh einmal, wie ihre Teile nun wieder funkeln und blitzen: diese vernickelten Hebel und Stangen und Schrauben, diese Stangen aus Elfenbein und vor allem diese schöngedrehten Wellen aus einer durchsichtigen Substanz — —«

»Daß die nicht zerbrochen sind! — Es sieht doch aus wie Glas, nicht, Pierre?

»Ja, es ist aber kein Glas! Sieh doch einmal, wie sie funkeln und flimmern, liebe Jeanne! Man könnte beinahe denken, sie seien aus lauter Licht und Sonnenschein gemacht — und nicht aus einem festen, irdischen Stoffe —«

»Aber — was ist das für eine seltsame Maschine, Pierre?«

»— Ja, Liebste, — wenn ich das wüßte! Dann würde ich ja nicht Stunde für Stunde hier in der uralten Schmiede in der Kalksteinhöhle hocken und grübeln, sondern würde dir heute früh schon längst entgegengeeilt sein. Von Mütterchen wußte ich ja, daß du kommen würdest, und kannte ja auch deinen Weg zu uns — — immer am Ufer der Dordogne entlang, bis an unsere Holzbrücke, nicht wahr, Liebling? — Aber — ich weiß nicht, noch nicht, was diese vertrackte Maschine bedeuten soll! — Ich wollte eine Zeichnung von ihr anfertigen und sie an die Redaktion der ›Science‹ einschicken — vielleicht weiß man da eine Auskunft —«

»Aber sagtest du nicht selbst, sie sähe aus — halb wie ein Fahrrad und —«

»— halb wie ein Webstuhl — freilich. Hier ist ja auch ein Sitz, wie der Sattel eines Fahrrads — aber — die Räder fehlen, sind auch, wie die Konstruktion zeigt, nie vorhanden gewesen.«

»Und — du hast noch keinen Versuch gemacht, ob die Maschine geht — ob sie —«

»Nein, Liebste! Eher möchte ich all diese Wellen und Scheiben und Hebel nicht in Bewegung setzen, ehe ich mir nicht im Geiste über die ganze Konstruktion der Maschine klar geworden bin. Sie muß doch einen Zweck gehabt haben, zum Kuckuck! — Ehe du kamst, hatte ich übrigens einen Gedanken: ich glaubte einen Augenblick, das rätselhafte Ding sei die Gondel irgendeines unserer jetzigen modernen, lenkbaren Luftschiffe. Dafür spricht erstens ihr Fundort — auf dem Grunde des Meeres — wohin sie aus der Luft gestürzt sein mag, zweitens der Sattel und das räderlose Gestell; — dagegen spricht erstens der Mangel eines Motors — aber der könnte ja beim Absturz explodiert und losgerissen sein, obwohl sich an der Maschine nirgends bis auf ein paar verbogene Schienen die Spuren äußerer Gewalt zeigten — —«

»Und zweitens, Pierre?« — —

»Zweitens, liebe Jeanne, spricht dagegen die ganze diffizile Konstruktion, diese vielen Finessen in der Mechanik, dies Gewirr von Stangen und Walzen und Rollen und Scheiben — und nicht zuletzt — diese seltsam funkelnden Wellen aus Kristall —«

»Ja — aber, lieber Pierre — dann will ich doch lieber gleich wieder gehen und auf gelegenere Zeit wiederkommen —«

»Aber warum, meine kleine Jeanne?«, fragte Pierre, aufs neue den Arm um sie legend.

»Weil du gewiß noch viele Tage darüber grübeln wirst, was das kuriose Ding bedeuten soll, und — weil du dann gar keine Zeit übrig haben wirst für mich, deine Verlobte!«

»Aber — meine liebe kleine Jeanne! Ich verspreche dir —«

»Versprich nichts; ich kenne dich! Aber — einen Rat will ich dir doch noch geben, Pierre: Probieren geht über studieren! Grüble nicht länger, sondern — setz' dich in den Sattel des Dinges und versuch', ob du es von da aus nicht in Gang bekommst — —«

»Dir zu Gefallen, Kleine! Also — aufgesessen!«

Und mit einem gewandten Satze schwang sich der junge Mann in den Sattel der Maschine.

»So — liebe Jeanne! Da säß' ich auf meinem neuesten Steckenpferd — und was nun?« —

Jeanne lachte nun doch, als sie ihren Pierre auf dem seltsamen Gestell reitend erblickte. —

»Ja — nun weiß ich auch nicht weiter zu raten, Liebster —«

»Halt einmal! — Was ist denn das für eine Art Hebel, den ich hier gerade mit der ausgestreckten Hand fassen kann? — —«

Und Pierre griff mit der einen Hand nach einer halbversteckten kleinen Stange und drückte sie zurück — bis zum Anschlage — —

Wie ein heftiger Schlag ging es durch die kleine Schmiede in der uralten Kalkhöhle des DordogneTales. — Ein Luftwirbel erhob sich — —

Mit einem Aufschrei, so gellend und furchtbar, daß ihn die alte Mutter Pierres in dem anmutigen Landhäuschen am Talrande hörte, sank Jeanne ohnmächtig nieder.

Als sie die Augen wieder aufschlug, lag sie im Arm der Mutter Pierres, und teilnehmend standen die Nachbarn und Nachbarinnen des kleinen, südfranzösischen Ortes um sie her.

»Was ist denn geschehen, meine arme Jeanne?«, fragte die Greisin, ihr die Stirn streichelnd.

»— Wo ist Pierre, Mutter?«

»Pierre? — Ja, mein Gott, wir wissen es nicht! Hast du ihn nicht hier in der Schmiede gefunden, Töchterchen?«

»Ja, ich fand ihn — aber dann —«

Und sie erzählte in heftiger Aufregung das Geschehene bis zu dem Moment, wo Pierre verschwand.

»Aber wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Ein Mensch kann doch nicht verschwinden, als ob ihn die Erde verschluckt hätte!«

— Immer größer wurde die Verwunderung und das Kopfschütteln der Umstehenden.

»Liebe Jeanne, besinne dich noch einmal genau! Du erzähltest, Pierre habe sich auf die Maschine gesetzt und habe irgendeinen Hebel daran bewegt — und dann — —?

»Dann? — Ja — dann — —«

Aufs neue schluchzte sie und barg das Gesicht im Schoße der Mutter.

»Dann, liebe Jeanne — —?«

»Dann — dann! O, es ist gräßlich! Dann wurde seine Gestalt plötzlich durchsichtig wie ein Schemen, immer durchsichtiger, immer flüchtiger: ich sah nur noch einen Wirbel von glänzenden Metallteilen — eine heftige Luftströmung traf mein Gesicht — eine Wolke aufgewirbelten Staubes umhüllte mich — ich schrie auf — weiter kann ich nichts sagen —«

Sie weinte aufs neue fassungslos.

Kopfschüttelnd entfernten sich einige der Umstehenden und holten den Maire des Ortes.

Ein Protokoll wurde aufgenommen. Der Maire ließ die Schmiede in der alten Kalksteinhöhle genau untersuchen. Zoll für Zoll der Wände und des Fußbodens wurde abgeklopft und geprüft. —

Nirgends fand sich etwas, das den rätselhaften Vorfall erklären konnte. Die Hinterwand der Höhle lief in einen langen, schmalen Gang aus, tief hinein in den Kalkfelsen, am Ende verschüttet von herabgebröckeltem Gestein. —

Aber auch hier keine Spur — —

— Pierre Maurignac war und blieb verschwunden!

Am Abend desselben Tages berichtete schon die »Agence Havas« in einem ausführlichen Telegramm über das seltsame Ereignis, und von ihr übernahmen die meisten größeren Zeitungen des In- und Auslandes die Notiz. Es war diesmal nicht die Zeit der »Enten« oder der »Hundstage«, und so wurde der merkwürdige Vorfall mehr oder weniger wissenschaftlich ernst glossiert. Eine eigentliche zureichende Erklärung vermochte aber keines der Tagesblätter für das seltsame Verschwinden des jungen Mannes zu geben. — Am meisten Wahrscheinlichkeit schien noch ein Erklärungsversuch der »Tägl. Rundschau« zu haben. Der Verfasser dieses Artikels versuchte das Verschwinden Pierre Maurignacs in der Hauptsache mit einem pathologischen Zustande der einzigen Zeugin Jeanne Dauvergne in Zusammenhang zu bringen. Er nahm dabei an, daß das junge Mädchen von ihrem Verlobten lange Zeit getrennt und infolgedessen seelisch aufgeregt gewesen sei und den ganzen Vorgang in der Höhlenschmiede nur als eine Art Halluzination erlebt habe. Die vorhergehende Erzählung der Mutter Pierres von der seltsamen Maschine habe dieser Autosuggestion den Boden geebnet. — Allerdings sei ja mit dieser Auffassung noch immer nicht das Verschwinden des jungen Maurignac objektiv erklärt; — aber da die ersten telegraphischen Nachrichten sofort nach dem Vorfall in die Presse gelangt seien, so müsse doch erst festgestellt werden, ob Monsieur Pierre nicht auf eine weniger wunderbare Weise den Ort verlassen habe. Vielleicht bringe die Zukunft hierfür eine Erklärung; — vielleicht — die Erzählung Jeanne Dauvergnes einmal einen Augenblick als objektive Betrachtung angenommen — sei die rätselhafte Maschinerie gar eine — Flugmaschine gewesen, nach dem Prinzip: »Schwerer als die Luft« gebaut — (man wisse ja eigentlich gar nichts genaueres über die Konstruktion als die unvollkommenen Angaben der Mutter und des Mädchens) — und Pierre Maurignac sei mit ihm vielleicht in die Luft geflogen — verunglückt vielleicht — —

Der Bericht schloß mit einem »Vielleicht« und konnte als schlüssige Erklärung auch noch nicht gelten.

— In dem kleinen Landhäuschen am Ufer der Dordogne aber saßen Mutter Maurignac und Jeanne Dauvergne und dachten des Verschwundenen in tiefer Trauer.

Da pochte es an der Pforte des Hauses — tief in der Nacht.

Die alte Dienerin öffnete.

»Ein Telegramm an Mutter Maurignac!«, rief der Depeschenbote.

Und schon stürzte Jeanne die Treppe hinab und riß es der Babette aus der Hand. —

Mit zitternden Händen öffnete es die alte Frau.

Und die beiden lasen:

»TELEGRAMM AUS LONDON, DEN...

PIERRE MAURIGNAC VERSCHWUNDEN AUF EINER MASCHINE, WIE ICH SIE IN MEINEM BUCHE ›DIE ZEITMASCHINE‹ BESCHRIEBEN HABE. BEHALTEN SIE HOFFNUNG UND GLAUBEN.

H.G. WELLS.«

Und fast um dieselbe Zeit lief in der Redaktion der »Tägl. Rundschau« ein ähnliches Telegramm sein.

Es lautete:

»TELEGRAMM AUS LONDON, DEN...

PIERRE MAURIGNACS VERSCHWINDEN IST BUCHSTÄBLICH SO GESCHEHEN, WIE ES JEANNE DAUVERGNE GESCHILDERT. ER IST AUF EINER ›ZEITMASCHINE‹ IN DIE ZEIT GEREIST.

NÄHERES DARÜBER ENTHÄLT MEIN BUCH ›DIE ZEITMASCHINE‹, ENTGEGEN MEINER VERMUTUNG, DIE ICH DORT IM 16. KAPITEL AUSSPRACH, HAT SICH ALSO DOCH, WENN AUCH NICHT DIE PERSON, SO DOCH DIE MASCHINE DES ZEITREISENDEN WIEDERGEFUNDEN; WIE SIE ABER AUF DEN GRUND DES KANALS KAM, WIRD WOHL FÜR IMMER EIN RÄTSEL BLEIBEN.

H.G. WELLS.«

— Auf einer Z e i t m a s c h i n e ?

Ja — auf einer Maschine, die so wunderbar konstruiert ist, daß sie dem darauf Sitzenden ermöglicht, in die Zeit, d. h. in die Vergangenheit oder Zukunft zu reisen. Der geniale Konstrukteur dieser Maschine betrachtet nämlich die Zeit als die vielgesuchte v i e r t e Dimension des Raumes, und wie wir bisher mit unsern gewöhnlichen Vehikeln i m R a u m e hin und her zu fahren vermögen, so fährt er auf seiner Maschine in der Z e i t d i m e n s i o n hin und her; er vermag also aus seiner Zeit heraus in eine andere zu reisen, vermag im Fluge kommende oder versunkene Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende zu durcheilen.

Doch der freundliche Leser kann das alles viel besser in dem erwähnten geistvollen Buche des obigen Telegrammabsenders selbst nachlesen...

Pierre Maurignac war verschwunden auf einer »Zeitmaschine«,

Das wußte man nun.

Aber — wohin? Und würde er wiederkommen — wiederkommen können?

— — Die alte Mutter Maurignac nahm noch einmal das Telegramm von Mr. H. G. Wells in die Hand — —

»Behalten Sie Hoffnung und Glauben!«, las sie leise der armen Jeanne vor. Und Jeanne Dauvergne richtete sich auf und küßte zärtlich die Stirn der Greisin.

»Die Liebe wird mich beides lehren, liebe Mutter!«

Und Pierre?

Was war mit ihm geschehen? Reise er wirklich i n d i e Z e i t ?

Er hätte es wahrscheinlich selbst nicht zu sagen vermocht — wenigstens nicht in den ersten Momenten seiner wunderbaren Fahrt!

Auch er sah sich plötzlich allein in dem Raume. Ein schauderhaftes Gefühl, als ob er in eine endlose Tiefe fiele, — ein Gefühl, das ein jeder in schwächerem Maße wohl schon einmal im Traume empfunden hat, — erfaßte ihn. Dabei schlingerte die Maschine, auf der er saß, so arg, daß er sich krampfhaft festhalten mußte, um nicht abgeschleudert zu werden.

Was war das? Was geschah mit ihm? Wo war seine kleine Jeanne? Und wo war er? Fuhr er oder stand er still und wanderte die Umgebung? Denn — er war nicht mehr in der alten Schmiede, welche die Bewohner des Örtchens seit alter Zeit schon in dem vorderen Raume der uralten Kalksteinhöhle eingerichtet hatten — eine gleichmäßige graue Dunkelheit umfing ihn wie eine schwere, greifbare, dichte Hülle.

So raste das geheimnisvoll arbeitende mechanische Ungetüm mit ihm dahin — wie lange schon, er wußte es nicht. Ihm schien es eine endlose Zeit!

Ob er abstieg von der fürchterlichen Maschine? — Aber er fühlte instinktiv an dem Luftstrom, der ihm an den pochenden Schläfen vorbeistrich, wie schnell seine Bewegung war und wie gefährlich ein Abspringen sein würde. Unbedingt mußte er die Maschine vorher zum Stillstand bringen. Aber — wie wurde das gemacht?

Dazu hätte es hell sein müssen, daß er den Mechanismus untersuchen konnte. Aber vielleicht, wenn er den Hebel, den er vorhin bewegt, wieder in seine alte Lage zurückführte?

Er versuchte es, aber in der Aufregung, die ihn gepackt hatte, in der lastenden Dunkelheit, die ihn umhüllte, in dem schauderhaften Gefühl des fortwährenden Fallens, bei dem Schlingern und Schwanken der zitternden Maschine griff er immer daneben. Es war zum Verzweifeln; er fand den Hebel nicht!

Da fiel ihm ein: er hatte ja Zündhölzer! Und den Sattel der Maschine fest mit den Schenkeln umklammernd, fand er glücklich die kleine Schachtel in der Tasche und entzündete ein Hölzchen.

Er schützte es mit der hohlen Hand gegen den Luftstrom, der ihn umsauste. — Und nun neigte er sich tief aus dem Sattel vornüber und tastete nach dem Hebel.

Er faßte ihn und versuchte ihn zurückzuführen — langsam; denn er fürchtete, daß eine plötzliche Hemmung der Maschinerie gefährlich sein könnte; das Beharrungsgesetz, das sich bei jedem plötzlich gebremsten Wagen jedem Insassen sehr unangenehm bemerkbar macht, würde bei dieser unheimlich dahinsausenden Maschine gewiß verderbliche Wirkungen zeitigen.

Langsam, langsam zog er den Hebel zurück!

Und er hatte richtig kalkuliert: die Maschine verlangsamte ihre Bewegung, alle Begleiterscheinungen wurden schwächer. —

Und mit einem Male fiel ein Lichtschein in das öde Grau der Umgebung — von rückwärts her, vom Eingange der Höhle!

Unwillkürlich wandte er den Kopf. Das sah ja aus — wie Morgensonnenschein!

Aber das war doch ganz unmöglich! Als ihn Jeanne vorhin aufgesucht hatte, war es fast Mittagszeit gewesen.

Er sah nach der Uhr. —

Sie zeigte auf Sieben!

Vor Überraschung hätte er fast wieder den Griff des Hebels fahren lassen; aber er haschte ihn noch wieder. — —

Einen Moment erlosch der Lichtschein von draußen wieder — aber dann wurde es wieder hell.

Und abermals sah er nach der Uhr. —

Jetzt zeigte sie plötzlich auf f ü n f Uhr!

Aber das war ja unmöglich! Lief denn seine Uhr plötzlich rückwärts?

Wieder huschten die Schatten durch den Raum und verdunkelten ihn einen Augenblick — und wieder kam das Licht.

Jetzt stand der Zeiger seiner Uhr fast auf D r e i !

Was war das? Das war ja ein Wunder! Das war ja, als ob seine Maschine und die Tageszeit im Zusammenhang stünde!

Und immer mehr näherte Pierre den Hebel der Nullstellung. —

Da fiel sein Blick auf die vier kleinen Zifferblätter am Rahmen der Maschine: drei der Zeiger standen still und nur der vierte umkreiste noch sein Zifferblatt, langsam und immer langsamer, je weiter er den Hebel zurückführte. —

Und jetzt schlug der Hebel an die Sicherung an. —

Da stand der letzte Zeiger still — und auch die Maschine stand.

Vorsichtig und langsam stieg Pierre ab. —

Es war ihm zumute wie einem Seekranken. Noch als er wieder den festen Boden unter den Füßen hatte, spürte er das atemraubende Gefühl des haltlosen Schwebens. —

Endlich wurde er ruhiger und sah sich um.

Von der alten Schmiede war keine Spur mehr zu entdecken!

Überall starrte ihm die kahle Felswand entgegen.

Kopfschüttelnd schritt er dem Eingange zu, von woher der Lichtschein schimmerte.

Wo war er?

Er faßte sich an die Stirn — aber er war völlig wach und Herr seiner Sinne.

Nun hatte er den Eingang erreicht und trat ins Freie.

Wie geblendet schlug er die Augen nieder. Das Licht der Sonne strahlte von einem riesigen Reflektor wieder, der die Hälfte des ganzen Horizontes einnahm.

Und dieser Reflektor war — ein ungeheurer Gletscher, der von den Höhen jenseits ins Tal herabhing!

Wo war er? — Wo waren all die freundlichen Bilder der Heimat geblieben? Mit einer Sehnsucht, die einem körperlichen Schmerze gleichkam, suchte er das Haus seiner Mutter. —

Aber der wohlbekannte Hügel am Eingange des Tales war leer — düstere Tannen krochen an seinen Hängen hinauf.

Keine Spur seines alten Heimatortes mehr! Nur dort drüben die Dordogne floß in ihren alten, ihm so vertrauten Krümmungen wie sonst durchs Land — —

Wo war er — und was war mit ihm geschehen?

Unschlüssig, aus allen seinen gewohnten Verhältnissen herausgerissen, wußte er nicht, was er tun sollte. Lange stand er sinnend, die Hand über den Augen, um das gleißende Licht der Gletscher abzuhalten. Dann begann ihn zu frösteln, und er merkte jetzt erst, wie kühl die Temperatur war. Instinktiv kehrte er um und ging in die Kalksteinhöhle zurück.

Da stand die rätselhafte Maschine, die ihn hierhergetragen in rasender Eile. Wieder fiel sein Auge auf die kleinen weißen Zifferblätter. er sah, daß die vier Zeiger auf verschiedenen Ziffern standen; diese hießen, von links nach rechts gelesen: 0, 7, 295, 225. Einen Sinn konnte er damit bis jetzt nicht verbinden.

Er untersuchte die Maschine, so gut es das Dämmerlicht in der Höhle gestattete; sie schien noch in demselben Zustande, wie er sie seiner Jeanne gezeigt. Wenn er nur etwas mehr Licht gehabt hätte! Er versuchte sie aus der Höhle heraus an das Tageslicht zu schleppen. Merkwürdigerweise aber erwies sich der ganze vordere Teil der Höhle, der früher die Schmiede gebildet hatte, bedeutend verengert, als hätten sich die Wände genähert. So mußte er das breitspurige Ding stehen lassen.

Eine verzehrende Sehnsucht nach den Seinen überkam ihn — ein Heimweh nach allem, was die Welt Liebliches, Trauliches — Menschliches hatte! Was sollte er tun? Sich aufs neue dem unheimlichen Dinge anvertrauen, dessen Mechanismus so Entsetzliches vermochte? Weiter fahren auf der Maschine — aber wohin?

Er machte ein paar Schritte dem Höhleneingange zu. Auf einem Felsenvorsprunge ließ er sich nieder und stützte verzweifelnd den Kopf in die Hände. —

Das ganze Gewicht seiner Verlassenheit, seines übermenschlichen Erlebnisses legte sich ihm auf die Seele. Er fühlte sich wie ausgestoßen in eine fremde Welt. —

Da spürte er plötzlich einen heißen Atem an seiner Wange, und ein schweres Etwas drückte plump und ungestüm auf seine Schulter.

Entsetzt fuhr Pierre auf und wandte sich um. —

Ein schwarzbraunes, zottiges Ungetüm hob drohend gegen ihn die Pranken. —

Ein Bär! — Ein Höhlenbär!

Pierre stieß einen furchtbaren Schrei aus und wollte fliehen. Aber der Bär drückte ihn an die Wand der Höhle und vertrat ihm mit seiner plumpen Masse den Weg.

Pierre riß sein Messer aus der Tasche und versuchte einen Stoß zu führen; aber die schwache Klinge drang kaum durch die dichten Zotten des Pelzes hindurch.

Durch den Stoß gereizt, packte ihn der Höhlenbär — ein fürchterliches Brummen ausstoßend — mit den Vorderpranken, um ihn zu erdrücken.

Vergebens suchte Pierre sich der mörderischen Umarmung seines Gegners zu entwinden. Heiß und keuchend lag der mit gewaltigen Zähnen besetzte Rachen des Ungetüms an seinem Halse.

Schon fühlte der junge Mann seine Kräfte erlahmen, da sauste ein schlankes, blitzendes Etwas an seinem Auge vorüber, und ein Schrei ertönte, wie der Kampfschrei eines Wilden.

Im Halse des Bären aber saß im nämlichen Augenblick ein — sichergeschleuderter Wurfspeer, dessen hölzerner Schaft noch unter der Gewalt des wuchtigen Wurfes erzitterte.

Die Umarmung lockerte sich; mit einem neuen entsetzlichen Gebrumm, bei dem eine rote Flut dem Rachen des Tieres entquoll, wandte sich der Bär gegen seinen neuen Angreifer. —

Und ein zweiter Wurfspieß folgte dem ersten. —

Mitten ins Herz getroffen, sank das Ungetüm mit einem letzten wütenden Zähnefletschen zusammen.

Pierre wandte sich nach seinem Retter um.

Da stand am Höhleneingange ein Wesen, fellumgürtet, mit nackten, wie braunpoliertes Elfenbein gefärbten Armen und Beinen — das Antlitz wild, mit dichtem, schwarzem, lockigem Haar und Bart!

Ein Mensch!

Pierre trat rasch auf ihn zu und reichte ihm mit einem dankbaren Lächeln die Hand.

Der Wilde nahm sie in seine beiden Hände und betrachtete sie aufmerksam. Dann wandte er sein Gesicht zu Pierre empor und sah ihn an mit dem ratlosen Ausdruck des Erstaunens und grenzenloser Verwunderung, wie sie wohl ein Kindergesicht zu zeigen vermag. Dabei murmelten seine vollen, aufgeworfenen Lippen wunderliche Kehllaute.

Am Höhleneingange wurde es lebendig; seltsame Stimmen ertönten — und nun sah sich Pierre umringt von einer Schar von Wilden, die alle seinem Retter ähnlich waren.

Ein unbeschreibliches Durcheinander von Tönen — ein wahres Tohuwabohu erfüllte die Höhle. — Bald betasteten die Wilden den Bären und bald den — — Pierre, und immer aufs neue begannen sie ihre lebhaften Reden.

Dann packten fünf oder sechs den Körper des erlegten Höhlenbären und schleiften ihn hinaus vor den Eingang.

Der »Retter« aber faßte Pierre am Arme, grinste ihm mit einem breiten, gutmütigen Lächeln ins Gesicht und führte ihn ebenfalls aus der Höhle hinaus.

Draußen fing man an, den Bären auszuweiden.

Pierre sah nun erst, wie groß das Ungetüm war. Ein Eisbär wäre klein gegen ihn erschienen. Allein der Kopf übertraf an Durchmesser den eines heute lebenden Bären wohl um das dreifache!

Schnell und geschickt hatten die Wilden die saftigsten Stücke ausgelöst; sie bedienten sich dazu steinerner Messer aus Nephrit, auch die Spitzen ihrer Wurfspeere bestanden aus diesem Material — —

D i e M e n s c h e n d e r S t e i n z e i t !

Ja — zu ihnen hatte die rätselhafte, wundersame Maschine Pierre zurückgebracht, so, als ob er nicht räumlich, sondern zeitlich sich bewegt hätte und zwar durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende hindurch!

Das, was die forschende Wissenschaft sich mühsam aus spärlichen Überresten rekonstruieren mußte, er sah es leibhaftig, von Angesicht zu Angesicht!

Es schwindelte ihm — wieder und immer wieder blickte er auf die neben ihm sitzenden Menschen in ihrer Fellkleidung, auf die erlegte Riesenbeute, auf die glitzernden Gletschermassen am Horizont und — auf das ihm seit seiner Kindheit so vertraute Flüßchen, das allein das lebendige Band bildete, welches die uralte Vorzeit und seine eigene Gegenwart sichtbar verknüpfte — die leise rauschende Dordogne!

Eine neue Manipulation seiner Begleiter ließ ihn aus seinem Traume aufwachen. Die Wilden wollten Feuer machen. Voller Neugier beobachtete Pierre ihre Vorkehrungen: Aus einem köcherartigen Futteral zog der eine, ein herkulisch gebauter Mann, einen langen, rundlichen, geglätteten Stab, dessen Spitze vom Gebrauch schwärzlich, wie verkohlt, aussah, und einen dicken Klotz, in dem sich mehrere Aushöhlungen befanden. Dann brachte er noch einen dritten Gegenstand zum Vorschein, eine Art Pulverhorn, öffnete den als Verschluß hineingeschobenen Holzpflock und schüttete etwas von dem Inhalt in eines der Löcher im Klotze. Nun setzte er den langen Stab in dies Loch und drehte ihn wie einen Quirl mit rasender Schnelligkeit zwischen den Händen, indes die beiden Füße den Klotz am Boden festhielten.

Neugierig hatte sich Pierre gleich den andern zu Boden gebückt. Mit vollen Backen bliesen die Zunächsthockenden auf das Bohrloch des Klotzes — und nach wenigen Sekunden wirbelte feiner Rauch empor.

Mit verdoppelter Anstrengung quirlte jetzt der Feuermacher und pusteten die Wilden. —

Aber die rote Flamme, das heilige Feuer wollte sich nicht zeigen!

Der Feuermacher setzte ab und untersuchte Quirl und Klotz. Dann öffnete er von neuem das »Pulverhorn«, um nachzuschütten. Dabei ließ er eine Wenigkeit des Inhalts erst in die hohle Hand laufen und prüfte sie mit den Fingern.

Pierre sah, daß es feiner, weißer Sand war.

Der Feuermacher schüttete die Probe weg, stieß ein ärgerliches Geschrei aus und ließ ein neues Quantum in seine Hand laufen.

Auch dieses warf er weg mit noch heftigerem Schreien.

Nun griff ein anderer nach dem Horn und prüfte den Sand — auch Pierre nahm eine Probe davon und rieb sie zwischen den Fingern. Da verstand er den Ärger des Feuermachers: der Sand war feucht geworden; vielleicht war der Verschluß des Behälters nicht dicht genug gewesen.

Aufs neue nahm der Feuermacher das Horn und schüttete den Rest seines Vorrates in ein anderes Bohrloch des Klotzes.

Mit dem Aufgebot aller seiner Kräfte wiederholte er seine Kunst. —

Vergebens! — Die erzeugte Wärme steigerte sich bis zum Verkohlen des Holzes — wie vorhin schlug eine kleine Rauchsäule auf, — — aber das ersehnte Feuer blieb aus.

Eine tiefe Niedergeschlagenheit schien sich aller zu bemächtigen. Das Gemurmel und Geplauder verstummte mit einemmal — eine abergläubische Furcht sprach aus den meisten Gesichtern.

Da trat Pierre in den Kreis der Steinzeitmenschen und — entzündete ein Streichhölzchen — —

Als ob ein Blitz zwischen ihnen niedergefahren sei, sanken sie alle um ihn her in die Knie, die Hände halb wie zur Abwehr, halb wie zum Gebet gegen ihn emporstreckend.

Er aber rief ihnen freundlich zu, trat zu seinem Retter und reichte ihm das brennende Hölzchen. Vor Aufregung ließ es dieser zu Boden fallen und es erlosch.

Ein tiefer Seufzer — fast wie ein Klagelaut — ging durch die Reihen der Männer. —

Pierre brannte lächelnd ein neues an und hielt es selbst unter den Haufen trockener Zweige, den man am Eingange der Höhle aufgeschichtet hatte — — Nun schlug die Flamme empor, und ihr freundlicher, belebender Anblick brachte auch die noch immer scheuen Urmenschen allmählich wieder zu ihrer alten Vertraulichkeit zurück. Aber ihre Dankbarkeit und eine gewisse Ehrfurcht glaubte Pierre doch darin zu erkennen, daß sie ihm ein großes Stück der schnell am Spieß gerösteten Beute mit einer unbeholfenen Feierlichkeit überreichten.

Alle saßen und schmausten.

Und nach dem reichlichen Mahle trat bei dem kleinen Völkchen auch das Verlangen nach höheren Genüssen ein. — Ein kleiner, behender Wilder, dem Aussehen nach viel jugendlicher und zierlicher als die andern, von der kleinen Schar mit dem Rufe: »Julo!« und mit Händeklatschen begrüßt, sprang in den Kreis, der sich um das Feuer gebildet hatte, und brachte eine — Panflöte hervor, aus hohlen Vogelknochen kunstlos zusammengefügt.

Er blies eine schrille, aufreizende Weise, mit den Füßen stampfend. — Die Sitzenden klatschten mit den Händen den Takt — dann sprang einer auf und begann einen Tanz. Schnell folgten andere — und bald tanzten alle — Pierre beobachtete das Hüpfen und Stampfen und Händeklatschen. All die Beschreibungen fielen ihm ein, die er in der Jugend von den Sitten und Gebräuchen der heutigen Naturvölker, der Neger und Polynesier, gelesen — wie eng verwandt waren sich doch die Menschen gleicher Bildungsstufe, mochten sie auch viele Jahrtausende voneinander getrennt sein! —

Jäh sollte das kleine Völkchen aus seiner Fröhlichkeit gerissen werden.

Von den Höhen des Berges herab schallte plötzlich ein wildes Geheul — Wurfspieße flogen herab — mitten unter die Tanzenden!

Eine Schar angreifender Feinde, wie sie der Kampf ums Dasein in jener Urzeit planlos umhertrieb, hatte sie überfallen.

Die Feuersteinäxte machten rasche Arbeit. In wenigen Minuten lagen die meisten der Tänzer mit zerschmettertem Schädel am Boden.

Nur einigen, darunter dem Feuermacher, gelang es, wenn auch verwundet, zu entkommen.

Auch Pierre lag unter den Gefallenen.

Um das verödete Feuer aber lagerten sich die blutigen Sieger und setzten das Mahl fort...

Von einem unerträglichen Schmerze gefoltert, erwachte Pierre aus langer Bewußtlosigkeit. Der Schlag des Nephrithammers, den einer der Angreifer nach ihm geworfen, hatte ihn nur betäubt.

Er fand sich auf dem Gesicht liegend — — ein schneidendes Brennen und Prickeln zwischen den Schultern ließ ihn die Zähne zusammenbeißen — — Aber dieser Schmerz gab ihm schnell auch die ganze Besinnung wieder!! Seine Erlebnisse fielen ihm ein. Ein dumpfes Sausen im Kopfe erinnerte ihn an den Wurf des schweren Steinhammers — —

Vorsichtig hob er den Kopf und lugte umher — —

Etwas abseits von dem Feuer, das er entzündet, hockten die Feinde. Ihr Geschwätz gellte ihm in die Ohren.

Die Sonne war höher gestiegen. —

Er sah neben sich die Leiber der Erschlagenen; dicht vor seinem Kopfe aber hob sich ein schwarzbraunes, zottiges Etwas — — der Kopf des erlegten Höhlenbären.

Unschlüssig, was er tun sollte, lag Pierre, sich die Lippen blutig beißend, um nicht durch lautes Aufstöhnen seinen Schmerz und damit sein wiedergekehrtes Leben zu verraten.

Vorsichtig tastete er mit der Hand nach dem schmerzenden Rücken. Da fühlte er, daß seine Kleidung aufgerissen und seine Schulter entblößt war — Er fuhr mit der Hand über die schmerzende Stelle — sie fühlte sich klebrig an —

Er sah Blut an seinen Fingern...

Plötzlich erhob sich der Lärm der Sieger zu unbeschreiblicher Höhe — — Alle sprangen auf und eilten zu den Gefallenen.

Pierre barg den Kopf im Sande und stellte sich tot — —

Da sah er durch die halbgeöffneten Lider etwas Gräßliches.

Der vorderste der Wilden bückte sich zu dem einen Erschlagenen und hieb ihm mit einem Steinbeil den Kopf ab.

Dasselbe taten zwei, drei andere.

Nun näherte sich der große Haufe Pierre. Bei seinem Anblick nahm das Geschrei und Gekreisch den Ton eines triumphierenden Geheuls an. Jetzt bückte sich der Vorderste zu ihm nieder und tastete nach seinem Halse — —

In demselben Moment sprang Pierre auf — — stieß die verdutzten Feinde zurück und lief, so schnell er konnte — — nach der Höhle —

Einen Augenblick später waren die Wilden hinter ihm, und schon drängten sich zwei der Angreifer durch den Eingang, als Pierre die Zeitmaschine erreicht hatte und sich in den Sattel schwang.

Jetzt — — in der Todesnot — — fand er den Griff des kleinen Hebels sofort. Er riß ihn herum — —

— — Und die geschwungene Axt, die ihm den Schädel spalten sollte, verschwand vor seinem Blicke wie ein gespenstischer Schemen — — die Wilden verschwanden — — die grauen Schatten der ersten Fahrt kamen und legten sich um seine brennenden Augen; — das Gefühl des fortwährenden Fallens überkam ihn wieder, und schlingernd und stampfend arbeitete unter ihm die zitternde Maschine...

Nach einigen Minuten kam ihm die Ruhe und mit ihr die Überlegung zurück. Er sagte sich, daß ihn die rätselhafte Maschine bei ihrer jetzigen Gangart immer weiter zurücktrage in immer frühere Zeiträume der Urgeschichte —

Und er beschloß, Halt zu machen.

Langsam führte er den vorhin so rasend herumgerissenen Hebel wieder auf Null zurück. Die Maschine stand — — Pierre blieb aber auf ihr sitzen und schaute sich vorsichtig um — —

Er war allein in der Kalksteinhöhle. Vom Eingange her schimmerte nun ein bläuliches Licht.

Pierre stieg ab und schritt dem Ausgange zu. Er warf sich auf den Boden, ehe er aus der Höhle heraustrat, und spähte umher — —

Nirgends zeigte sich eine Spur eines lebenden Wesens.

Das bläuliche Licht aber, das er gesehen, war der Mond, der im vollen Glanze am nächtlichen Himmel stand.

Eine Sternennacht in der Urzeit!

Mit tiefer Ergriffenheit schaute Pierre zum gestirnten Himmel auf. — — Da blickten sie hernieder auf das verlassene Menschenkind, die treuen, ewigen Augen der Nacht! Er kam sich nicht mehr so einsam vor, seit er sie sah — —

Und doch — — immer mehr weiteten sich seine Blicke vor grenzenlosem Erstaunen — — das war gar nicht der Himmel, den er schon mit den frommen Augen seiner Kinderjahre geschaut! Er suchte die alten, ihm vertrauten Sternbilder, zuerst den Himmelswagen, dessen Spur er so oft in stiller Nacht seiner Jeanne am heimatlichen Himmel gewiesen — —

Aber er fand ihn nicht — — oder nicht mehr in der alten, vertrauten Gestalt, zu welcher sich in unserer Zeit seine sieben Sterne gruppiert haben. Daß er es sein mußte, vermutete Pierre nur aus der Anhäufung einer gleichen Anzahl hellglänzender Sterne und aus ihrer Lage zu einem einsamen hellglänzenden Sterne, den er für den ihm bekannten Polarstern hielt, wenngleich er dafür viel zu tief am Horizonte lag. Und an diesem Horizonte schimmerte noch ein anderes Sternbild, das sein Auge am Heimathimmel noch nie erblickt, das südliche Kreuz!

Er erinnerte sich einer Sternkarte, die er als Schüler des Polytechnikums einst studiert, welche die Sterne des Himmelswagens so geordnet zeigte, wie sie nach der Berechnung der Astronomen vor ca. 50 000 Jahren erschienen — — und wenn ihre Berechnungen Wahrheit waren, so lag die Zeit, in der Pierre auf seiner zweiten Zeitfahrt nun gelandet, mehr als fünfzig Jahrtausende hinter seiner Gegenwart zurück!...

Fremd und kalt und leer in all seiner glänzenden Fülle war nach diesen Entdeckungen das schimmernde Firmament für Pierre geworden. Traurig, mit einem namenlosen Gefühl des Verlorenseins im grenzenlosen All, saß er am Eingange zur Höhle und erwartete den Morgen — —

Zu schlafen wagte er nicht.

Und der Morgen kam.

Golden hob sich die Sonne aus den Tiefen des Horizontes empor — — und ihr segnendes Licht umfing ihn traulich und lind und warm — — wie Mutterliebe. — — Und alles war verändert!

Verschwunden waren die blendenden Gletscher — — höher und steiler hoben sich aus dem Tale die Hänge der Berge empor — — eine reiche, fast tropische Vegetation deckte die Ebene am Flusse.

Es war ein Paradies, in das ihn die wunderbare Maschine getragen!

Und dieses Paradies regte sich, gleich dem der Bibel, von allerlei Tieren:

Grellfarbige Papageien schaukelten sich auf den Zweigen der seltsamen Bäume. Durch die hohen, schlanken Baumstämme schimmerte es bunt wie das gefleckte Fell einer Giraffe. Und unten im Schilfe des Flusses, der sich zu einer sumpfigen Niederung erweitert hatte, lag ein sonderbares, riesiges Geschöpf, mit zwei langen Hauern im Unterkiefer, die nach unten gebogen, wie krumme Säbel herabhingen.

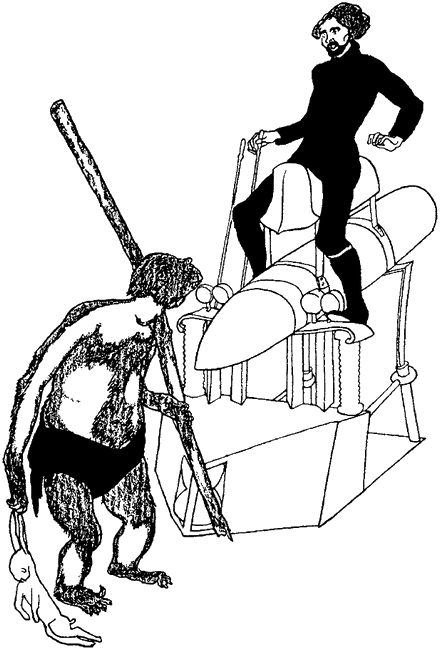

Nur der Mensch schien zu fehlen. Aber sein Halbbruder, der Affe, war vertreten; denn eben schwang sich ein langarmiger, dichtbehaarter Repräsentant dieser Gattung von einer am Ufer stehenden breitblättrigen Platane herab und näherte sich, schwerfällig mit einander zugekehrten eingeknickten Knieen, aufrecht gehend, mit den langen Armen hin- und herschlenkernd, dem Orte, wo Pierre auf seinem Beobachtungsposten im Schatten der Bergwand saß.

Pierre überlegte, was er tun sollte. Die Affen der Jetztzeit greifen den Menschen selten an und suchen am liebsten das Heil in der Flucht. Er beschloß, sich unbeweglich zu verhalten und die Dinge abzuwarten.

Der Vierhänder kam näher und jetzt — — jetzt sah Pierre in seiner Hand eine Waffe — —

Einen Baumast, an den ein roh zugehauener Feuerstein gebunden war! Diese primitive Waffe hatte ein höherer Intellekt ersonnen: das war kein Affe — —Das war ein Mensch!

Aber — — was für ein Mensch!

Auf dem plumpen, aber gewaltigen Körper saß ein riesiger, dicker Kopf. Die flache, fliehende Stirn war unter dem dichten Haarwuchs des Gesichts kaum zu entdecken. Dicke Knochenwülste hingen über den Augen; die Schläfen zeigten eigentümliche Vertiefungen, wodurch die Partie der Augen wie abgeschnürt erschien und diese selbst wie kurze Teleskope hervorstanden. Die Nase war klein und eingedrückt, der Mund groß, die Lippen wulstig aufgeworfen, das Kinn kurz, wie abgehackt, und der Unterkiefer dick und massig. Um die Hüften trug er die Haut eines Tieres, sonst war er völlig nackt.

Der Affenmensch schien Pierre nicht zu bemerken, und dieser glaubte die richtige Taktik für dieses Zusammentreffen befolgt zu haben, — — als plötzlich der Anblick der Höhle das seltsame Wesen Halt machen ließ. Offenbar erregte der dunkle Felseneingang seine Aufmerksamkeit.

Mit einem behenden Satze, bei dem er sich auf alle Viere niederließ, schwang er sich dicht in Pierres Nähe. Und jetzt erhob sich Pierre — — in dem Augenblick, als sich der Affenmensch anschickte, in die Höhle hineinzukriechen — —

In der Höhle stand die Maschine, und Pierre fürchtete die Neugier des Urmenschen.

Mit einem Aufschrei, der in seinem Klange völlig noch an ein wildes Tier erinnerte, taumelte das erschreckte Geschöpf zurück — — aber nur einen Augenblick; im nächsten hob der muskulöse, dichtbehaarte Arm die Waffe! Pierre bückte sich rasch und warf ihm eine Hand voll Sand ins Gesicht — — Wütend um sich schlagend, drang der Halbgeblendete auf ihn ein; aber Pierre war schneller und erreichte vor ihm den Höhleneingang. Wohl hörte er hinter sich seinen schnaubenden Verfolger — — aber da saß er auch schon auf der rettenden Maschine und faßte nach dem Hebel — —

Aber der Hebel bewegte sich nicht; irgend etwas mußte in Unordnung geraten sein, als Pierre vorhin, auf seiner ersten Flucht, ihn in voller Hast gedreht hatte.

Mit voller Wucht riß Pierre noch einmal an der metallenen Stange — — Sie brach ab!

Und da war der Feind — — jetzt in seiner Wut nur noch ein Tier, ein Tier mit Riesenkräften!

Zum Glück war die Stelle der Höhle, wo die Maschine stand, sehr eng, und der Affenmensch vermochte von seiner Waffe keinen rechten Gebrauch zu machen. Dafür hatte er Pierre rücklings um den Leib gepackt und suchte ihn herunterzureißen — —

Pierre hatte einige Jahre in England gelebt und verstand die Kunst des Boxens. Ein wohlgezielter Stoß in die Magengegend ließ den plumpen Vorfahren auf den Rücken stürzen.

Aber ebensoschnell erhob er sich wieder — —

Mit furchtbarem Gebrüll faßte er, sich aufrichtend, in das Getriebe der Maschine — —

Pierre glaubte sich verloren. Er sah das Antlitz des Pithecanthropus vor sich in seiner ganzen tierischen Wildheit: blutrot glühten die kleinen, funkelnden Augen in ihrer Höhlung; heiß brach sein Atem aus dem weitgeöffneten Munde, in dem die Eckzähne, jetzt von den in er Wut herabgezogenen Lippen entblößt, gleich Hauern heraustraten — —

— — Da zerfloß mit einem dumpfen Schlage vor Pierre die Erscheinung des furchtbaren Gegners — — wie in einem Nebel sah er noch einige Bruchteile einer Sekunde hindurch sein wutverzerrtes Gesicht — — dann umfing ihn wieder das eintönige Grau; — — das atemraubende Gefühl des rastlosen Fallens überkam ihn wieder, und unter sich fühlte er das Schlingern und Stampfen der dahinsausenden Maschine — —

Er war gerettet!

Aber auf welche Weise! Der Griff des Hebels war ja abgebrochen! Ob die herkulische Kraft des Affenmenschen vermocht hatte, trotzdem die Maschine in Bewegung zu setzen? Ob er mit seiner täppischplumpen Faust zufällig den wunderbaren, geheimnisvollen Mechanismus ausgelöst hatte?

Die Tatsache blieb bestehen; aber Pierre mußte suchen, ihr auf den Grund zu kommen. Er tastete nach seinen Zündhölzchen; zum Glück hatten die Wilden, welche ihn überfielen, das kleine Hartgummibüchschen nicht entdeckt. Er machte Licht und untersuchte, sich mit den Knien festklammernd, die stampfende Maschine.

Er fand die Stelle, wo der Hebel abgebrochen war, dicht über der Verschraubung; hier vermochte seine Hand nichts mehr zu reparieren. — — Er suchte weiter, ein Streichhölzchen nach dem andern entzündend, und fand endlich, dicht am Sitz, eine kleine Stange, die ähnlich der abgebrochenen, in entgegengesetzter Form und Richtung angeschraubt war.

Vorsichtig versuchte er sie zu drehen — —

Heiß und kalt überlief es ihn, und seine Hand zitterte — —

Aber es geschah nichts Besonderes.

Er drehte weiter — —

Der rasende Gang der Maschine wurde ruhiger. Der Druck und das Schwindelgefühl im Kopf ließ nach.

Nun gewann er Mut; langsam und gleichmäßig führte er den Hebel in derselben Richtung zurück, so weit es ging — —

Die Maschine stand!

Pierre stieg ab. Seine Umgebung schien noch die alte; aber die Höhle kam ihm jetzt wieder heller und geräumiger vor. Er schritt durch den langen Gang — —

Aber schon stockte sein Fuß —

Diese Kalkwand hatte sein Blick bisher noch nie gesehen!

Seltsame Linien entdeckte sein forschendes Auge, in launischen Krümmungen und Verschlingungen in die Kalkwand geritzt und mit Ocker gefärbt.

Unwillkürlich trat er zurück an die gegenüberliegende Seite, um die seltsamen Kritzeleien besser übersehen zu können.

Was sah er? — Er schüttelte ungläubig den Kopf, rieb sich die Augen und schaute wieder.

Diese scheinbar sinnlosen Linien setzten sich zu scharfumrissenen Bildern zusammen. Und diese rohen Zeichnungen stellten im Umriß vorzeitliche Tiere in lebendiger Naturtreue mit allen ihren charakteristischen Kennzeichen dar: Das Mammut mit seinen langen Stoßzähnen und seiner dichten Behaarung, das Renntier im Kampfe mit einem Nebenbuhler um ein Weibchen u. a.

Mit grenzenlosem Erstaunen betrachtete Pierre diese uralten Zeugnisse menschlicher Kunst und Beobachtungsgabe. Er bedauerte, daß er kein Notizbuch bei sich führte, um eine Skizze dieser Naturdarstellungen festzuhalten.

Wie aber wuchs sein Erstaunen, als er auf einer der am frischesten erhaltenen Zeichnungen s i c h s e l b s t erblickte, sicher und treu skizziert in seinem Kampfe mit dem Höhlenbären!

Denn das war er zweifellos: das war sein kurzgeschorener Kopf und sein scharfgeschnittenes Profil, sogar die Kleidung, die von der Fellumhüllung der Wilden so ganz abwich, war unverkennbar angedeutet. Hinter ihm stand auf dem Bilde sein Retter, in der Rechten den erhobenen Wurfspeer. Pierre stand in schweigender Verwunderung. Diese Bilderschrift war für ihn eine Urkunde, aus der er erfuhr, daß nicht alle von seinen damaligen Begleitern dem Überfall zum Opfer gefallen, daß sich einige gerettet — — und daß man ihn und sein Erscheinen unter ihnen für wert erachtet hatte, an der Steinwand verewigt zu werden.

Aber — — die Zeichnung stellte ein Geschehnis dar, das nur die Erinnerung festhalten konnte; das Bild war j ü n g e r als Pierres Abenteuer mit dem Höhlenbären!

Das aber bedeutete für ihn, daß ihn die Maschine auf ihrer letzten Fahrt nicht weiter zurück in die Vergangenheit — — sondern v o r w ä r t s getragen hatte!

V o r w ä r t s ! Aber — — da lag ja die Zukunft, die für ihn noch lebendige, beglückende G e g e n w a r t war! Da stand ja die liebe, vertraute Heimat und das kleine Haus am Hügel, wo zwei Herzen um ihn bangten, wo alte und junge Augen um ihn weinten wie um einen Verlorenen!

Im nächsten Augenblick schon saß er wieder im Sattel der Maschine und drückte den neuentdeckten Hebel zurück — —

Das alte Spiel begann; — — aber es trug ihn ja vorwärts, immer vorwärts! Sein Auge fiel wieder auf die Zifferblätter. Wenn er doch die Sprache dieser stummen Reisebegleiter richtig deuten lernte!

Wenn er annahm, daß jede Ziffer auf dem vierten (letzten) Blatt einen Tag bedeutete, so verzeichnete das dritte mit jeder Ziffer je tausend Tage. Pierre steigerte die Geschwindigkeit der Maschine, daß der Zeiger auf dem letzten Blatt nur noch wie ein herumlaufender Schatten zu sehen war, aber der Zeiger des dritten deutlich wahrnehmbar von Ziffer zu Ziffer sprang.

Als der dritte Zeiger einmal seine Runde vollendet hatte, sprang auch der des zweiten Zifferblattes um eine Ziffer; er notierte also damit eine Million Tage. — Auch das erste Zifferblatt trug die Ziffern 1—1000; aber sein Zeiger stand unbeweglich. Pierre hielt einen Augenblick an, um alle vier Zeigerstellungen ablesen zu können:

0... 3... 649... 975

das ergab also — — seine Annahme als richtig vorausgesetzt — — die Summe von 3 649 975 Tagen oder rund 10 000 Jahre!

10 000 Jahre! Aber — — von welchem Zeitpunkte gezählt? Das erst hätte den Zahlen den Wert chronometrischer Angaben gegeben — und dazu hätte Pierre beim Beginn seiner unfreiwilligen Reise genaue Ablesungen machen müssen. — Auf die Messung der Zeit durch die Ziffern konnte er sich also nicht verlassen.

Und aufs neue drehte Pierre den Hebel — —

Ihm fiel ein, daß die großen geschichtlichen Epochen alle noch vor ihm lagen: die Zeit der Pfahlbauer — — die Bronzezeit — — die Römerzeit — — die Zeit der Völkerwanderung usw. bis in die letzten geschichtlichen Zeiten hinein — — und er steigerte die Geschwindigkeit noch mehr.

Aber plötzlich überfiel ihn eine wahnsinnige Angst, die ihn die in rasender Hast dahinjagende Maschine plötzlich bremsen ließ — —

Wenn er z u w e i t fuhr! Zuweit in eine Zukunft hinein, für welche die Gegenwart, die Pierre Maurignac suchte, schon tote Vergangenheit war! Wo alle die längst dahin waren, die sein Herz hier geliebt! Denn ein Zurück gab es dann für ihn nicht mehr; der Hebel, der die Maschine rückwärts steuerte, war ja abgebrochen!

Was tun?

So sehr er sich scheute, die Maschine hinaus ins Freie zu bringen, wo sie — — in den Pausen seiner Fahrt, weil sie sichtbar wurde — — allen Wechselfällen und aller Unbill der Zeiten ausgesetzt war, so sehr er sich selbst dabei der vielleicht für ihn verhängnisvollen Neugier der Menschen aussetzte, die ihm in blindem Unverstand die wunderbare Maschine und damit die einzige Möglichkeit zur Heimfahrt vernichten konnten, — — — so sehr schien es doch im Interesse einer genauen Zeitbestimmung angebracht. Denn hier in der dunklen Höhle hatte er gar keine Kontrolle darüber, wie weit er fuhr.

Und eben wollte er versuchen, die schwere Maschine trotz aller Hindernisse herauszutransportieren, selbst, wenn der engergewordene Eingang ihre teilweise Zerlegung erfordern sollte — — als ihm plötzlich ein rettender Gedanke kam.

Er besaß ja ein untrügliches Merkmal dafür, ob er wieder in s e i n e r Zeit angekommen, also gewissermaßen auf den Nullpunkt seiner Fahrt zurückgekehrt war: Offenbar trug ihn die Maschine nur in der Zeit, nicht auch im Raume fort; denn sie hatte ihren Standort hier in der Kalksteinhöhle bisher nicht geändert, wie Pierre aus verschiedenen kleinen Merkzeichen sah.

Aber — dann mußte er auf seiner Heimfahrt durch dieselbe Minute wieder fahren, in welcher er in Gegenwart seiner lieben Jeanne hier in der Höhlenschmiede seine unfreiwillige, wunderbare Reise begann!

Und schon saß er im Sattel und drehte den Hebel — —

Und nun galt es, die Augen aufzuhalten!

Und das tat er — — und fuhr dahin in banger Hoffnung, durch die grauen Schatten, die in eintönigem Rhythmus heller und dunkler ihn umfluteten, wie brandende Wellen im unendlichen Meer — — endlos — — endlos —

In der alten Höhlenschmiede saß Jeanne Dauvergne in tiefer Trauer.

Hier war ja der Ort, wo sie mit Pierre zum letzten Male zusammengewesen, ehe er auf so rätselhafte Weise verschwand.

Alles lag und stand noch so, wie er es verlassen, all die Werkzeuge, mit denen er an der seltsamen Maschine gearbeitet.

Ach, wenn ihre Wünsche und Gebete ihn zurückrufen könnten! In ihrem Schmerz um den Verlorenen machte sie sich jetzt Vorwürfe, daß s i e ihn doch eigentlich veranlaßt, sich auf die unheimliche Maschine zu setzen, — — daß s i e also ihn dem dunklen Verhängnis überliefert habe... Lange saß sie so — — träumend und sich sehnend — —

Da fuhr sie auf.

Vor ihr, aus dem Halbdunkel der Höhle geboren, erschien plötzlich wie eine Halluzination — — Pierre, ihr Geliebter — — undeutlich, schattenhaft, wie ein Bild, das sich ins Nichts auflöst!

»Pierre!«, schrie sie auf, erfreut und entsetzt zugleich — —

Im nächsten Moment war die Erscheinung verschwunden.

Jeanne eilte aus der Höhle, zitternd, leichenblaß — —

Mit hochklopfendem Herzen, die Hände auf die stürmisch wogende Brust gepreßt, stand sie vor Pierres Mutter und erzählte ihr die Vision.

Die Greisin zog sie stumm an ihr Herz. Ihr war das Erzählte nur eine Selbsttäuschung des liebenden, im Grunde seines Wesens erschütterten Mädchens; warum aber sollte sie ihr den schönen Wahn mit kalten Worten zerstören! — — — —

Da ertönten auf dem Vorsaal Schritte — —

Die beiden Frauen horchten auf.

So ging nur e i n e r !

Die Tür flog auf — —

« P i e r r e ! «

Und lachend und weinend sank der Heimgekehrte in ihre Umarmungen.

Und die Zeitmaschine? wird der geneigte Leser fragen.

Der freundliche, hilfsbereite und — — neugierige Maire des kleinen Ortes ist schuld, daß sie — — nicht mehr vorhanden ist.

Als sich die Kunde von Pierres wunderbarer Reise und Wiederkehr schnell wie ein Lauffeuer von Haus zu Haus verbreitet hatte, kamen die Einwohner alle, um ihm zu gratulieren und ein klein wenig dabei ihre große Neugier zu befriedigen, — voran, in feierlicher Amtstracht, der Herr Maire.

Pierre erzählte, soviel er den Leuten von seinem Abenteuer verdeutlichen konnte, und führte sie schließlich in die Höhle, wo die Zeitmaschine stand.

Weil sich alle in dem engen Raume drängten, um das merkwürdige Ding zu sehen, schlug der Herr Maire vor, die Maschine vorsichtig ins Freie zu tragen.

Das geschah — — und bald stand das glitzernde Ding mit all seinen Stangen und Wellen und Scheiben unter Gottes freiem Himmel.

Pierre erklärte, soweit er es vermochte, den wunderbaren Mechanismus.

»Und Sie meinen, daß die Maschine wirklich wieder in die Zeit reist, sobald man diesen kleinen Hebel bewegt?«, fragte der Herr Maire.

»Augenblicklich!«, bestätigte Pierre.

»Ich kann es mir nicht denken!«, sagte der Maire, und wie er, schüttelten viele ungläubig den Kopf.

»Wenn Sie Lust haben, die Reise zu versuchen, bitte — —«, rief Pierre, mit einer verbindlich einladenden Handbewegung auf den Sattel der Maschine weisend.

»Das gerade nicht, Monsieur Pierre! Aber es ist doch unglaublich! Unglaublich! Also dieser kleine Hebel setzt das große, plumpe Ding in Bewegung? Und man sieht doch keine treibende Kraft, keinen Motor usw. — — Dieser kleine Hebel?!«

Und damit hatte der würdige Herr Maire die Hand auf die kleine Metallstange gelegt und sie — — halb aus Aufregung, halb aus ungeduldiger Neugier — — ein wenig bewegt — —

Ein Schlag ertönte — — ein Luftwirbel ließ die Umstehenden erschreckt zurückweichen — — einen Augenblick lang sah man noch ein Durcheinanderwirbeln von glänzenden Metallteilen, Stangen, Wellen und Scheiben — — Dann war der Platz, auf dem die Zeitmaschine gestanden, leer!

»Sie ist fort! Himmel! — Sie ist wahrhaftig fort, Monsieur Pierre!«, rief der Maire bestürzt aus.

»Sagte ich's Ihnen nicht? — — Ja, — — sie ist fort — — auf Nimmerwiedersehen, Herr Maire!« — — — —

Die Landleute standen und gafften mit offenen Mäulern — — und standen noch stundenlang — —

Die Maschine war und blieb verschwunden.

»Es ist doch schade«, sagte Pierres Mutter, »daß wir nun niemand mehr die wunderbare Maschine zeigen können — — nicht einmal Herrn H. G. Wells, dem du deine glückliche Heimkehr telegraphisch gemeldet hast! Wie viele werden noch kommen in den nächsten Tagen, wenn deine rätselhafte Fahrt erst mehr bekannt geworden ist, um dich und die Zeitmaschine zu bewundern! — — Schade! Nicht einmal einen gültigen Beweis hast du, daß du eine solche Wunderfahrt gemacht hast, mein Pierre — —«

»Ein Beweis wird sich schon noch finden, wenn man, wie mir der Maire zugesagt hat, um sein Mißgeschick in etwas wieder gutzumachen, den engen Gang hinter der alten Höhlenschmiede wieder gangbar gemacht haben wird, der jetzt durch herabgebröckeltes Gestein versperrt ist. All die uralten Zeichnungen, die ich gesehen, von jenen prähistorischen Zeitgenossen des Mammut, des Höhlenbären, des Renntiers in die Kalkwand gekritzelt, werden sich getreulich finden.(*) — Was ich erzählte, habe ich auch erlebt, und man muß mir glauben, auch — — wenn ich keinen sichtbaren Beweis jetzt aufweisen kann — —«

(*) Ist inzwischen geschehen: in dieser, wie in einigen benachbarten Höhlen hat man die von Pierre Maurignac zuerst gesehenen Zeichnungen prähistorischer Tiere aufgefunden. — Anm. des Verfassers.

»Und doch könntest du ihn aufweisen, Liebster!«, sagte Jeanne mit lächelndem Erröten.

»Wie meinst du das?«

»Verzeih'! — — Heut, als du heimkehrtest von der schrecklichen Fahrt, mit zerrissenem Gewand und blutigem Hemd, sah ich — —«

»Nun, liebe Jeanne — —?«

»Sah ich, als ich dir den Staub und das Blut ein wenig abwusch, auf deiner Schulter — —«

»Sprich, liebe Jeanne — — — eine kaum geheilte Wunde, nicht wahr? Ich erzählte euch doch von dem Überfall der Urmenschen — —«

»Nein — — keine Wunde — —«

»Keine Wunde? Was dann — —?«

»Eine — — T ä t o w i e r u n g ! «

»Eine Tätowierung! — — das wäre!«

Und rasch hatte Pierre das Jackett abgeworfen und, vor den Spiegel eilend, das Hemd von der Schulter gezogen — —

Jeanne hatte recht gesehen:

Zwischen den Schultern Pierres prangte — — in photographischer Treue — — der Kopf — — des Höhlenbären.

»Diese Halunken!«, rief Pierre, ärgerlich und belustigt zugleich. Also — — das war der schauderhafte, stechende Schmerz, der mich wieder zur Besinnung gebracht hat! — Diese infamen Halunken! Aber — — — — schließlich muß ich ihnen und ihrer Tätowierkunst nur dankbar sein! Ohne die stechenden Schmerzen, die mir ihr Feuersteinmesser bereitet, hätten sie auch mir wahrscheinlich in der Bewußtlosigkeit, wie den andern, den Schädel geraubt, um ihn zu einem Trinkgefäß umzuarbeiten — —«

Er zog Jeanne lächelnd an sich — — »Du wirst mir deshalb nicht gram werden, liebe, kleine Jeanne, nicht wahr? Der Höhlenbär ist ja nur ein Schönheitsfehler — — und zum Glück sieht ihn ja niemand weiter — —«

»Und — —«, schloß die alte Mutter, die Arme um beide legend und schalkhaft von dem einen zur andern sich wendend — — »und, Kinderchen, er wird ja hoffentlich sich nicht mit forterben!«

Im Studierzimmer des alten Professors Diluvius leuchtete noch immer die elektrische Arbeitslampe. Draußen vor den enggeschlossenen Jalousieen der Fenster erhellte schon der Schein des aufdämmernden Frühmorgens die Gegend. Aber der Herr Professor arbeitete noch immer. Es mußte ein seltenes und sehr interessantes Objekt sein, das den Gelehrten sich selbst und die Rücksicht auf seine leiblichen Bedürfnisse so ganz vergessen ließ.

Professor Diluvius war Vorsteher der paläontologischen Abteilung des Museums für Naturkunde. Seine Forschungen über die fossile Tierwelt, namentlich auf dem Gebiete der Dinosaurier, waren nach verschiedenen Richtungen hin epochemachend gewesen...

Seine eigentlichen Arbeitsräume befanden sich im ersten Stockwerke des Museums, und es mußten besondere Gründe ihn veranlassen, die Präparation eines paläontologischen Fundes in seiner Privatwohnung vorzunehmen.

Denn ein solches fossiles Objekt lag vor ihm, und seine trotz des Alters noch immer geschickten und sicheren Hände arbeiteten emsig an seiner Enthüllung.

Es war eine Platte lithographischen Schiefers aus der Gegend von Eichstätt, unregelmäßig geformt, die der Gelehrte mit seinen meißelartigen Werkzeugen bearbeitete. Vorsichtig und mit größter Schonung entfernte er, vom Rande der Platte her arbeitend, die Schichten des Kalkschiefers — bis an eine auf der Oberseite mit Bleistift umrandete, ungefähr kreisförmige Stelle.

Was für ein seltsames vorsintflutliches Geschöpf lag hier versteinert in den Ablagerungen des Kalkschiefers verborgen?

Ein ganzer Berg von der Platte abgelöster Bruchstücke häufte sich schon vor ihm auf, und noch immer gönnte er den müden Fingern und den brennenden Augen keine Ruhe — immer wieder griff er die Platte an, hin und wieder die Instrumente wechselnd.